现如今,女仆咖啡店早已不是什么新鲜的文化现象。在形形色色的日本旅游手册和网站上,都能看到有关女仆咖啡店的科普性介绍和推荐。并且,女仆咖啡店早已从其发源地东京秋叶原辐射到其他城市乃至海外。甚至可以说,女仆咖啡店已经显得稀松平常,以至于无法像十多年前那样,引起游客们的“猎奇”兴趣。曾几何时,似乎逛女仆咖啡店和逛模型店、买动漫周边一样,乃是外来游客体验以秋叶原为代表的日本“二次元文化”或“宅文化”的一部分,而事实上,这种认识也和女仆咖啡店的自我宣传和定位相当一致。当然,主要面向女性消费者的“执事咖啡店”也并不少见,但在数量和知名度上都远远不及女仆咖啡店。

一般而言,出入女仆咖啡店的顾客(以中年男性居多,间或也有颇为时髦的“精神小伙”),在店内所做的,除了吃饭喝茶之外,无非就是和女仆玩玩桌游、聊聊天。然而,在“正派人”眼里,女仆咖啡店多少显得有些不正经、不自然、不健康,至少绝对称不上是适合周末举家前往的休闲场所。这种直觉固然带有偏见的成分(这种偏见中经常混杂着对于所谓“二次元文化”的总体偏见),但也有一定的道理。只不过,这里的“不健康”倒不是因为女仆咖啡店包含什么“软色情”——毋宁说,如下文所表明的,女仆咖啡店显得“不健康”的症结在于,它提供了一种特殊的交流方式,以扭曲的形式在女仆和顾客那里双向透支了日常的人际关系所包含的对他人的伦理承诺(commitment)。不过,在涉及这个问题之前,还是让我们以秋叶原为中心,简单介绍一下女仆咖啡店的诞生和演变。

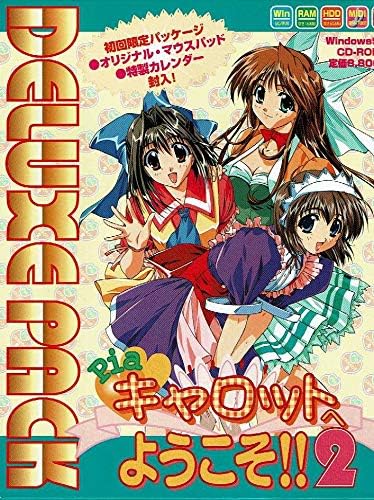

众所周知,女仆咖啡店作为一种特殊的日本亚文化形态,其起源可以追溯到1997年发售的一款美少女恋爱电脑游戏《欢迎来到Pia Corrot!!2》(Piaキャロットへようこそ!!2)。在1998年8月举行的文化节“東京キャラクターショー1998”上,出现了一家还原游戏场景的真实咖啡店,扮演服务员的女生以“女仆”形象端茶倒水为顾客服务,引起了游戏粉丝们一片叫好。2000年,咖啡店“Café de COSPA”开业,而它也是之后大名鼎鼎、营业至今的女仆咖啡店“Cure Maid Café”的前身。以此为契机,女仆咖啡店在日本全国各地开始蓬勃发展。2005年,随着收视率极高的电视剧《电车男》的播出,剧中主人公经常光顾的女仆咖啡店也成为一时的焦点,吸引了不少本身并非“御宅族”的人们前往“圣地巡礼”。据统计,2005年夏,秋叶原的女仆咖啡店数量在15家左右,而这一数字到2007年夏天达到了59家之多。也正是这一年,“萌”一词入选了当年日本社会的流行语,而女仆咖啡店则被视为“萌”文化的典型代表。关于“萌”这个语词(如果不是“概念”的话),批评家四方田犬彦指出:“‘萌’总是伴随着某种不充分。它试图接近本来就不存在的东西,因而尽管可以在影像的意义上进行占有,却无法达到它的实体。”可以说,这种“不充分感”本身会使得“接近行为”发生增殖,从而在受众那里围绕“萌”的特定对象而形成一系列连锁的、重复性的、空洞的尝试。我们会看到,这也部分说明了女仆咖啡店何以与“萌”始终有着密切关联。

电脑游戏《欢迎来到Pia Corrot!!2》

2007年左右,一些店铺以“女仆”身着高中体育服等特殊服饰为卖点开展活动,甚至引发顾客在女仆咖啡店门前排起了几百米长的等候队伍。在当时的女仆咖啡店热潮中,光顾女仆咖啡店的“御宅族”“研究者”们也开始做出种种空洞的内部区分:例如,各个店铺按风格被分为“治愈系”“萌系”等等(甚至还能分出“左派”和“右派”)——此中光景,正如“偶像厨”们乐此不疲地讨论“AKB48”和“乃木坂46”的重大区别、网友们争论可口可乐和百事可乐的实质差异一般。

日本大型连锁女仆咖啡店maidreamin

但另一方面,在过去十几年中,一个不争的事实是:哪怕是在东京的秋叶原,无论是“左派”店铺还是“右派”店铺,女仆咖啡店都纷纷开始倒闭。就像所有昙花一现的流行文化现象一样,伴随着2005年流行语“萌”而一时间夺人眼球的女仆咖啡店,似乎也随着时间的推移而风光不再。尽管一些老牌的女仆咖啡店会强调自家的咖啡或食物多么美味独特,但在女仆咖啡店堪称激烈的生存竞争中,在食物和饮料上精益求精或许从来就不是一个吸引顾客的有效策略。没有多少人会为了体验一把“米其林一星蛋包饭”(如果真的可能的话)而选择去女仆咖啡店;同样,事实上也没有多少人会为了体验所谓“二次元文化”而成为女仆咖啡店的常客。

尽管如此,或正因如此,当女仆咖啡店的热潮已经退去,究竟是什么仍然促使着一些顾客出入这些店铺,便是一个值得思考的问题。也许恰恰是在女仆咖啡店作为一个新兴文化现象从一般公众视野中逐渐淡出之后,它才会向人们显示自身的秘密。一个有趣的现象是,近年来一个转变正悄悄发生在秋叶原:越来越多的女仆咖啡店开始转型成一种名为“Café and Bar”的新型店铺。这种店铺没有了女仆咖啡店原本“特有”的台词或标语,少女们的服装也并不固定于“女仆装”,甚至店面装潢也与以往女仆咖啡店的色调及风格相去甚远。像一般的夜总会(キャバクラ)那样,这样的店铺开始兜售起昂贵的(无酒精)香槟,一瓶售价在几千至几万日元不等。但在其中打工的高中生或大学生,仍然会认为自己是在女仆咖啡店打工,而顾客们也会有意无意地模糊这些店铺和往日的女仆咖啡店之间的界线——或者说,这种界线原本就不存在。在这个意义上看,我们需要关注和探讨的重点对象,就不是那些被“萌”“亚文化”等符号吸引的外国游客,甚至不是最初因女仆咖啡店和游戏或动漫之间的关联而进店的“宅男”,而是那些对这些符号不管不顾、只是在女仆咖啡店内“游戏人间”的人们。这些“大叔”或许对“二次元文化”一无所知,更没有什么“圣地巡礼”的概念,他们也许只是为了和“女仆”们说话而成了店里的常客,开了一瓶又一瓶的香槟。我认为,在这群看似和女仆咖啡店的“目标顾客”有很大距离的“大叔”这里,恰恰潜藏着关于女仆咖啡店的真相。

女仆咖啡店的内部风格

在所有女仆咖啡店的菜单里,都会有一页面向顾客的“行为准则”,记载的往往是一系列“禁止”事项:禁止询问女仆个人信息,禁止触碰女仆,禁止擅自拍照,禁止污言秽语,禁止在店门口等候女仆上下班,等等。这些标志着“正规经营”的准则,不仅将女仆咖啡店区别于一般所谓的“风俗行业”和夜总会,更重要的是,恰恰是通过行为上的这些“禁止”,女仆咖啡店向顾客保障了一种有吸引力的交流方式。如果说在一般的风俗业,顾客通过金钱交易一开始就将为自己提供风俗服务的女性或男性转化为一种抽离了人性的“商品”,或者说,从事风俗业的男性或女性本身就是一个行走的商品——众所周知,本雅明(Walter Benjamin)对妓女的商品性质曾有过精到的分析——那么从原则上说,风俗业的顾客自始至终都无法在“人际关系”的意义上与对方建立实质性的关联。与之相对,恰恰是通过一系列“禁止”,女仆咖啡店事实上在行为法则层面为顾客保障了交流的“人格性”或“社会性”。这些行为准则与其说是对顾客潜在的不轨举动的预先禁止,不如说是在向顾客承诺:在这里和你交谈的,是健全和正直(integrity)的少女。所以,针对女仆咖啡店,需要提出的问题并不是“它是否属于软色情”,更不是追究哪些店铺其实在合法外衣下偷偷经营着风俗服务——可以说,对此越是精通的人,距离女仆咖啡店的“真相”就越远——相反,需要提出的是一个再简单不过的问题:令许多人乐此不疲地沉浸其中的、由这些“禁止”所生产的交流,具有怎样的性质?

不同于曾经的“JK散步”或如今的“出租女友/男友”(顺便一说,这两者也都不属于“风俗业”,尽管两者的欲望指向看起来均较为明确),女仆咖啡店在物理的意义上严格框定了一个位置和边界;在时间和空间的双重意义上,女仆咖啡店有意将自己与周围环境、与日常生活隔离开来,仿佛迪士尼乐园一般,剔除了所有可能唤起顾客对于“外部”的联想的因素。(这一点在过去的女仆咖啡店里体现得尤其明显:粉色、红色和白色的主色调与各类“可爱”物件的过分堆砌,构成了诸多女仆咖啡店的一般装潢样式。)而这就是为什么,顾客会被严格禁止在店门口等候女仆上下班——与其说这个准则是为了防止“跟踪狂”,不如说是为了切断少女们的日常身份和“女仆”身份之间的联系。

然而,不同于迪士尼乐园,女仆咖啡店不愿意也不可能经营一个彻底由“拟像”构成的封闭世界。诚然,有几家连锁性质的、甚至作为日本“软实力”战略之一部分而得到大力宣传的女仆咖啡店,会反复突出一些特定的符号(包括“欢迎回家,主人”等问候语,女仆在端上咖啡或蛋包饭时的撒娇言语和手势,等等),但是,再说一遍,除非是跟着旅游手册慕名而来的外国游客,那些经常出入女仆咖啡店的顾客只会对这种看似最“硬核”的连锁店不屑一顾,原因也很简单:在他们看来,上述符号根本没有意义,也丝毫不构成吸引力。相反,他们对于这样一种女仆咖啡店的评价往往是:女仆把饮料端上来之后就冷漠地把客人晾在一边了。

换句话说,这些顾客(或常客)去女仆咖啡店的目的,不是为了体验一系列被贴上“萌”标签的符号,不是为了进入什么“萌萌哒二次元世界”,而是为了和扮演“女仆”的少女进行不遵循这些符号定义的交流,一种让双方暂时忘记彼此“角色身份”的通常交流。用一个吊诡的表述,可以说,只有在女仆表现得最不“女仆”的时候,只有双方不进行约定俗成的游戏的时候,女仆咖啡店才显得有吸引力——我愿意反复强调这一点:那些花一下午泡在店里跟女仆说笑话、吃零食乃至变魔术的顾客,对于“主人/女仆”“二次元”“萌文化”之类的符号毫无兴趣,他们只是专注于和女孩子聊天,仅此而已。

位于东京秋叶原的女仆咖啡店

不过,如果是这样的话,在如今社交软件极为发达的情况下,在人人都可以轻易向社交平台上的陌生人发信的情况下,专程去女仆咖啡店里说上一些无关紧要的话,吃一碗无可无不可的蛋包饭,甚至点上一瓶昂贵的香槟酒,这么做的愉悦(且不论“意义”)在哪里?我认为,答案已经在前面给出了:首先,在这个特定的时间和空间内,因为各种“禁止”的保障,顾客自己支付的金钱并不会将女仆变成一个“商品”(至少在想象的层面上如此),而是(仿佛)可以实实在在地和扮演“女仆”的少女本人交谈——在这里,“女仆”不是商品,和“女仆”的交流才是商品。人际关系和交流本身,或交流背后的社会性本身,在此被转化为商品。以一种畸形的方式,女仆咖啡店首先将“女仆”“去社会化”——你无从知晓她们的真实姓名、年龄、联系方式,她们是只存在于这个空间内的独特个体——然后进行“再社会化”:她们会尽可能将除了有透露个人信息危险的情报之外的一切日常琐事都带入和顾客的交流之中。你可以了解到这个和你说话的“女仆”“是什么”,却无法从中了解她“是谁”。必须强调的是,无法了解对方“是谁”,并不仅仅是因为不知道对方的个人信息,更是因为所有这些关于“是什么”的信息原本应该和一个完整的生活世界连成一片,原本应该自然而然地透露出对方“是谁”,如今却被碎片化地、去语境地抽象成一堆作为商品的交流,仿佛是一堆不可整合的数据,以至于这些虚虚实实的碎片化信息无法通往一个生活世界的整体。在这里,“谁”始终要被还原为“什么”。

另一方面,一旦交流被转化为遵循市场逻辑的商品,金钱交易就抹去了一般意义上的交流所包含的偶然性和危险性,而这也正是女仆咖啡店的根本魅力所在:简言之,日常生活中与他人交流乃至搭讪时不可避免地带有的、可能导致交流失败的各种因素——但也正是以此为前提、以交流失败的可能性为前提,我们与他人的交流才包含了我们对于他人的伦理承诺——在这里都被事先排除在外。无论你出身、职业、长相、年龄如何,甚至语言不通,你都不会遭到招揽顾客的“女仆”的拒绝。在这种商品化了的交流中,你“是什么”根本不重要;但反过来说,也正因此,这种交流提供的一个假象是:无论你“是谁”,你都已经被对方无条件地承认和接纳了。

位于池袋的一家主题咖啡店

但是,照这么说,似乎女仆咖啡店和一般意义上的夜总会并没有太大的区别。就双方都以“交流”为商品而言,的确如此;不过,这里不能不考虑到的是,“女仆”和“陪酒女”(キャバ嬢)是两个完全不对等的身份:第一,就行为模式而言,夜总会的顾客会约定俗成般地期待自己在场内“指名”的女生在正式营业时间结束后联络自己,转场到深夜酒吧继续聊天甚至去酒店;而这种游离于明确规则之外的交际是女仆咖啡店严格禁止的。第二,更重要的是,无论是“陪酒女”还是“风俗女”,都已经在既有的社会结构以及人们的认知中占据了一个稳定的位置,甚至由此形成了一个特殊的社会群体,这样一个结构性位置或明确或暗示地规范着双方的行为举止乃至谈话内容,以至于看似游离于规则之外的交际也可以遵照“有章可循”的模式进行;相对而言,“女仆”则借助一系列符号(比如“萌”就是区别性特征最明显的一个),始终将自己脱离于约定俗成的社会认知和行为模式。对于在女仆咖啡店里工作的高中生或大学生而言,她们的自我理解也只是找了一份时薪颇高的工作,而不是获得了某个特定的社会身份,更不是从事了一种特殊的职业。

重复一遍,尽管夜总会原则上也禁止“陪酒女”和顾客发生肉体关系,但顾客和她的关系本身从一开始就可以在社会结构中找到一个意义相对稳固的位置,这种稳定性也正是种种“潜规则”得以可能却不至于破坏行业生态的一个重要因素。相对地,女仆咖啡店的顾客和“女仆”之间的交流,则更像是打着“主人/女仆”的幌子进行的普通交流。这也就是为什么“女仆”的身份可以千变万化:有的店铺以“巫女”为风格,有的以“欧洲中世纪”为风格,有的以“战国时代”为风格;但无论服装怎么变化,“女仆”和顾客的交流性质本身都不会变化。没有哪个顾客会认真地要求和自己聊天的“女仆”掌握日本神道或中世纪欧洲的相关知识,也没有哪个“女仆”会特意去事先准备这些知识。甚至如今在“御宅族”全面式微的社会背景下(不能忘记的是,“御宅族”本身是特定历史语境的产物),在似乎理应和“御宅族”“二次元”等话语结合在一起的“女仆”中间,不少人平日里也很少接触ACG文化,更不要说对女仆咖啡店本身的历史有多少了解。(与此相比,如果迪士尼乐园的唐老鸭扮演者丝毫不考虑自己的“唐老鸭”身份,甚至对“唐老鸭”一无所知,频频做出不符合“唐老鸭”形象的举动,那将是不可想象的。)

因此,可以说,女仆咖啡店的顾客通过这种扭曲的交流形式,寻求的其实是一种再普通不过的日常交流。女仆咖啡店通过特殊的时空设置,为顾客提供的并不是“非日常”的“梦幻”身份或“二次元”体验,而是一种(徒劳地)对抗日常生活的“替代性日常”(它向顾客诉诸的语法是:“生活不应该是这个样子的”)。在这个意义上,“女仆”“萌”等符号所起的作用是先于或外在于交流的作用,其目的是将交流本身“无害化”。在本书中已经被多次援引的宫台真司,在分析1990年代高中女生的交流方式时,曾强调这种“无害化”工具的社会背景:

对方如果和自己共同拥有很多事物,那就不可能单纯作为“东西”而出现。从某种意义上说,双方“作为同一个共同体的成员”,从一开始就能作为“无害的存在”而相遇。事情到了东京就不一样了。由于完全不知道对方是什么人,对方就成了“危险的存在”,需要人为地用“可爱的大叔”“只不过是色色的老头子”等方式将对方转化为“东西”,也就是用“记号”进行打包,才能在某种程度上作为“无害的存在”而与之相遇。

宫台提到,不同于东京,在青森这种小地方从事“电话风俗”并和顾客发生性关系的少女们,可以很随便、很容易地与顾客进行涉及个人生活的交谈,因为双方作为“同一个共同体的成员”在前提上分享了交流的可能性条件。例如,宫台举的一个例子是,某个“客人”会在得知对方正在准备大学入学考试后,再多给对方几万日元以表示鼓励。与之相对,在东京这样的大都市,人们彼此之间对于共同体的归属感非常稀薄,少女们和顾客之间并不共享任何交流的前提,于是包括“可爱”在内的一系列没有实质内容和指向的、仅仅用于维系“可交流性”的符号便得以被大量生产和运用。

位于东京新宿的“歌舞伎町”以各类夜总会的聚集地著称

但另一方面,“女仆”“萌”等符号也绝不仅仅是可以忽略不计的表象。同样是在这里,“正经人”对女仆咖啡店投去的带有偏见的目光,往往比“一本正经”地宣传“萌文化”,乃至(例如)将“萌”和日本传统文化的“物哀”联系在一起的做法,更能揭示问题所在。不过,在“正经人”的目光下显得可疑的女仆咖啡店,其可疑之处决不是依附其上的“萌”“二次元”这些符号本身。还是让我们以宫台真司对于“电话风俗”和“约会俱乐部”的分析为例。宫台提到,1994年夏天,媒体对“约会俱乐部”进行了大量报道,意在揭露这个据说让高中女生从事非法卖淫活动的灰色地带(虽然根据宫台的调查,实际和客人发生性关系的少女不超过二成),反而引起了意想不到的宣传效果,即导致了更多的女生抱着对“约会俱乐部”的错误认识而投身其中:

一开始就将“约会俱乐部”“误认为”从事卖身交易场所的高中女生大量涌入的结果是,从前不卖身的孩子开始没有客人光顾,仿佛被排挤一般开始从“约会俱乐部”引退。媒体披露“约会俱乐部里面甚至有卖淫行为”,这信息本身没有错。但是,一部分高中女生看到之后的反应却是“她们可以的话,我也可以”,从而一开始就抱着卖身的打算而进入“约会俱乐部”。如此,以媒体的大量报道为转折点,“约会俱乐部”变成了“卖淫老巢”。

然而,宫台的分析并不止于揭示媒体以及社会舆论对于像“约会俱乐部”这样的“可疑”场所的偏见和歧视性报道如何带来事与愿违的结果;相反,他指出,对于“高中女生卖淫”的集中报道,反而使得“高中女生”这个符号得到了净化或“陈腐化”,从而剥除了社会赋予“高中女生”这个符号的特定的、与“性”有关的商品价值。对此,宫台写道:

“高中女生”的包装之所以有意义,正是因为存在“清纯的高中女生”这种虚构。一方面是“对性的禁止”,另一方面却是“与‘性’有关”的存在,这种双重性生产出了色情符号。然而,高中女生在媒体报道中大量涌现后,她们不但不“清纯”,反而看上去“危险”起来。经过1993年的水手服骚动和1994年的“约会俱乐部”骚动,“高中女生”这个符号开始通货膨胀,和高中女生发生性关系也就不再具有“打破禁忌”的意义。……说来的确吊诡,但“高中女生”的符号的陈腐化本身是一件好事。

宫台反复强调,现代日本社会对于“高中女生”的色情想象本身并不“自然”——它的历史基础是现代学校教育体系对于性别和身体的一系列规定,以及对于公民及其家庭生活的一系列规范性再现,而这些都与日本传统的“村落”文化格格不入。无论如何,在相似的意义上,可以说起源于美少女恋爱游戏的“女仆”符号,同样也为在女仆咖啡店里打工的女生——大部分都是高中生或大学生——附加了一层特殊的商品价值。这层特殊的价值和“女仆”身份原本在欧洲的历史性存在与社会阶层定位没有任何关系。不同于“高中女生”作为随现代学校教育体系的规范性塑造而产生的符号所具有的相对稳定的意义和附加价值,“女仆”作为一个与职业身份意义上的女仆无关的符号,作为一个“拟像的拟像”(描画“女仆”的美少女恋爱游戏本身已经是“女仆”的一个拟像),它的作用是使得这些女生和顾客之间的交流显得不像它本然如此那般匪夷所思、令人不安。(在一般意义上来看,一个高中女生对着初次见面的、与自己父亲年龄相仿的男性使用亲昵的称呼,这不能不说是一件匪夷所思、令人不安的事情。)

日本知名女仆咖啡店Cure maid cafe

换一种说法,如果说“高中女生”符号的色情特征在于人们对于高中女生“与‘性’无关”同时又“与‘性’有关”的双重想象,那么“女仆”符号的可疑之处便在于,它使得一个奇特的现象显得顺理成章,即女仆咖啡店在通过商品逻辑取消顾客和“女仆”的人格性的同时,又为顾客提供了一种原本无法脱离人格性在场的交流模式(的表象)。

诚然,如前所述,热衷于出入女仆咖啡店的顾客和“女仆”在交流过程中并不会在意这些符号,他们只是在进行一般的日常会话;但正因如此,通过商品化过程,这种交流的“摩擦系数”被降为零——与其说双方在这个特定时空内扮演着“主人”和“女仆”的角色身份(一种关于女仆咖啡店的文化和意识形态想象),不如说双方均被还原为无特征、无人格的个体,双方的关系被建立在一种“去社会性的社会性”的基础上:一切原本具有深度、具有人格性特征的交流内容,一切原本与个人生活方式及价值认同密不可分的经历,在这个特殊的场合下,都零碎地、抽象地浮游在一个没有深度的平面上。“女仆”和“主人”的符号,再好不过地表征了这种“深度的缺席”,同时又掩盖了这种缺乏深度的、非人格性的、去社会性的交流可能带来的不安:毕竟在日常生活中,这样一种交流不仅是不可欲的,而且是不可能的。在女仆咖啡店中进行的交流与日常交流中的社会性的关系,构成了一种“排斥性包含”(exclusive inclusion)的关系,正如它在行为准则上的一系列“禁止”同样以“排斥性包含”的扭曲方式保证了双方人格性的(虚假)在场。

如果人天生是社会的动物,那么带有上述“排斥性包含”结构的扭曲交流模式,一方面不断刺激和生产着人们交流的欲望,另一方面也永远不会满足这种欲望。因为在女仆咖啡店里,交流中出现的所有内容,最终都仅仅服务于一个目的,即反复确证双方的“可交流性”——而这一“可交流性”的真正前提,却是“女仆”和顾客都讳莫如深的、交流的商品化逻辑这头“房间里的大象”。换言之,在这里“可交流性”永远也不可能通往具有人格性的交流。一些逡巡在秋叶原的各个女仆咖啡店的顾客,也许是女仆咖啡店最“典型”的顾客,同时也是再好不过的一个症候:他们一方面在毫无“摩擦系数”的情况下自由出入各个店铺,和装扮各异的“女仆”开着热烈的玩笑,另一方面却无法建立起任何严肃的人际关系。正如卡夫卡小说里的“法之门”那样,女仆咖啡店向顾客永远敞开的大门背后空空如也;但不同于卡夫卡笔下那个在“法之门”前徘徊的乡巴佬,这些顾客焦虑地、玩世不恭地、乐此不疲且永不满足地出入各个大门,徒劳地追求着(或试图遗忘)具有人格性的交流。我相信,在历史的记忆中,最终女仆咖啡店将定格为这样一个场景:在一个平常日子的午后三点,位于街角一栋小楼二层的小店内,三三两两地坐着几个正在休息的“女仆”。一位身着皮夹克和牛仔裤、年龄看来四十上下的大叔正唾沫横飞地侃侃而谈他上周经历的趣事;对面的少女漫不经心地听着,一边不失时机地提醒:“还有三分钟,要延长吗?”

(本文摘自王钦著《“零度”日本:陷入“关系性贫困”的年轻一代》,北京大学出版社,澎湃新闻经授权发布。)

还没有评论,来说两句吧...