光绪四年十月至年底间,朝堂之上曾有几项看似平常的人事调动,或不引近代史研究者之注目也,但若究其实,则互有关联,且为南北派系倾轧又一回合也。此连串发展,以沈桂芬及北派之“代理人”荣禄为双方。此连串事件,亦反映南北之争牵涉面愈广,与其性质之愈趋恶化。本节即以此线索来探讨。揆其发轫,则为十月底忽有简沈桂芬为贵州巡抚之议。

《梦蕉亭杂记》中有如此记载:

某月日,黔抚出缺,枢廷请简,面奉懿旨:着沈桂芬去。群相惊诧,谓“巡抚系二品官,沈桂芬现任兵部尚书,充军机大臣,职列一品,宣力有年,不宜左迁边地。此旨一出,中外震骇,朝廷体制,四方观听,均有关系,臣等不敢承旨”。文靖与文定交最契,情形尤愤激。两宫知难违廷论,乃命文定照旧当差,黔抚另行简人。文定谢恩出,惶恐万状,私谓:“穴本无风,风何由入?”意殆疑文忠矣。

此段记载中,有几处可加榷明者:其一,某月日何指,若由时间联系来看,应在光绪四年十月二十七日前之一二日。依据《清史稿·疆臣年表十四》,贵州巡抚黎培敬内召之上谕在此日发布,则讨论继任人选应在此一两天前。若如此,则《梦蕉亭杂记》中所载沈桂芬出殿而惶惑万状,在殿则未见一词之情形,便可有解释,盖沈于此期间根本未入直,即有惶惑,亦应不在出殿时也。因据《翁同龢日记》所载:

问沈相国疾。

问沈相国疾,谈良久。其右颏下发肿如鸡卵,颇作寒热也。

由此可见,陈夔龙所记非尽实,但大体不差也,因此事另有一处记载:

同治末,沈文定秉政,颇专恣。一日,两宫太后召见荣禄,谋所以去沈者。荣禄曰:此易事,但有督抚出缺,放沈桂芬可也。太后曰:有成例否?荣禄言:近时军机大臣沈兆霖放陕甘总督,即其例也。……适贵州巡抚缺出,枢臣请简,太后曰:着沈桂芬去。四列愕然;恭邸、文、宝诸人为之叩头乞情,乃改简林肇元,而沈不得出。……此事志伯愚(锐)侍郎询之荣仲华,余亦询之李高阳,故知之颇确。

文廷式此说举证愈明,大致与陈说相符。改简林肇元一端,也落实了时间是在光绪四年十月之说。因近人许晏骈曾考此事,认为以沈一品大员而简二品巡抚,无论如何说不过去,即令荣禄有以说两宫,至少要有一套说法。许氏以为彼所提,应因其时云南有“马嘉理事件”发生,署云贵总督岑毓英处置失宜,以致与英人冲突益烈,虽已命湖广总督李瀚章入滇共理,亟须有能事者理之。因此,若由沈先简放黔抚,再补实云贵总督,既有雍正时鄂尔泰之例在,便不算违制,同时既可赖善外事之沈以调之,又可避免立将岑毓英调罢,有认错于英人之迹。许氏之说诚有其见,但滇案在光绪元年(1875),且二年即以《烟台条约》之订立而告一段落,此与光绪四年有两年出入,且与文说明指改简林肇元事即不合矣。依作者之见,许说思考方向大抵不误,但可置诸光绪四年时来看。盖西南之局势,英自滇案后贼心不死,而法则借越事向云贵叩关已渐积极。已有滇事之经验,则云贵总督其具外事之能已愈重要,免使越事蹈滇事之覆辙。而其时之滇督刘长佑自光绪元年任命以来,亦已近四载,动之已无不妥,黔抚黎培敬则内召在即,如此而行先简黔抚,后补制军之构想,便见合理。两宫想应也在有此打算下,才说得出“着沈桂芬去”的群相惊诧之语。否则以沈之担当及形同洋务主事者之地位,一旦有此形同降黜之事出,莫说沈无以自容,朝廷体制攸关,外人亦必因其去位是否代表政策有变而疑虑,此所谓“中外震骇”及“四方观听,均有关系”也。

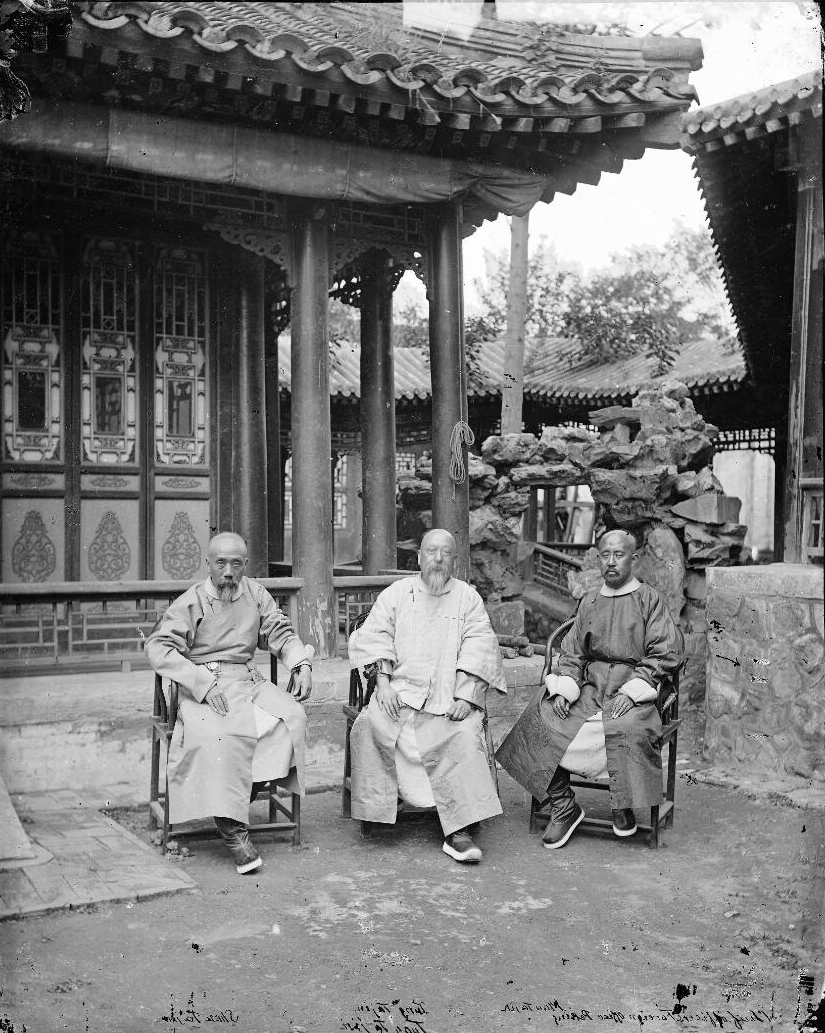

左为沈桂芬

无论依陈说或文说,其始作俑者都指向荣禄。在此,我们不妨先来了解一下这位晚清史上一等要角的发迹背景。

荣禄,字仲华,与文祥、桂良等重臣同样出身满洲八大贵族之一的瓜尔佳氏,祖父塔司塔曾任喀什噶尔帮办大臣,父长寿及伯父长瑞曾分任凉州、天津总兵,但分别于回部张格尔之乱及太平军初起时殉国。有此两代忠烈之条件,几即注定荣禄之腾达必易于常人。荣禄以荫生赏主事隶工部,晋员外郎,承办陵工,以后又调户部银库司官,都是所谓的“阔差使”,门面为之大开。但真正影响荣禄政治生命者,则在同治初年朝廷设“神机营”,彼以五品京堂充翼长兼专操大臣,再迁左翼总兵。熟悉晚清历史者应都明白,实际指挥神机营者,即醇郡王奕,荣禄由此与醇王建立了密切关系。其时京谚曾云官场中最易晋身者,有所谓“帝师王佐,鬼使神差”之语。两句对语中,含四种官场贵人:“帝师”者,为幼帝授读的师傅;“王佐”者,指当红之恭、醇两邸亲信;“鬼使”者,总署行走或驻外使臣;“神差”者,神机营之差使也。荣禄由“神差”而“王佐”,一帆风顺,由工部侍郎,户部、吏部左侍郎并兼,进而兼领总管内务府大臣。到此地步,荣禄已不仅为外廷大员,并在内廷行走,不可不谓得志。

然而,若谓荣禄之晋身卿贰,总管内府,只是个人身世及醇王关系所造就,未免疏忽了彼本身的能力。事实上,当同治七年捻军直逼近畿时,荣禄即以赞襄恭王办理防务大事,而被文祥推为“忠节之后,爱惜名声,若畀以文职,亦可胜任”。不过比起慈禧与醇王的姻亲关系,及醇王对荣禄之倚重,我们不能不说,相对与荣禄拥有相类干才的少壮官僚而言,荣禄的条件委实太有利了。荣禄恩眷隆盛时,甚且集工部尚书、步军统领及总管内务府大臣三要职于一身,时值光绪四年,亦沈、荣对抗进入白热化阶段。

荣禄与李鸿藻之亲近,时人也多有述及,如陈夔龙在其《梦蕉亭杂记》中即有直言:

文正与文定不相能,颇右文忠。党祸之成,非一日矣。

张之洞在一封予荣禄的信中,亦曾言及:

犹忆在京朝,与故协揆李文正公,素称雅故,每闻其谈及衷曲,谓平生相知最深、交谊最厚者,远则文文忠,近则执事……执事公忠宏达,直道不阿,晚深信文正之取友必端,故于台端素深景仰。

在此情形下,沈桂芬疑简黔抚之事,乃李鸿藻在丁忧居停之中联络荣禄由内廷路线对沈桂芬及南派所进行的反击,也就算是一种合理的推论。尤其,相较与李鸿藻之亲近,沈桂芬与荣禄之间却是夙有怨结。这必须由穆宗驾崩时说起:

穆宗崩逝,德宗入承大统,圣躬仅四龄耳。文忠时以工部侍郎、步军统领兼总管内务府大臣。内务府一差,权位与御前大臣、军机大臣三鼎峙。御前班列最前,但尊而不要;军机则权而要;内务府则亲而要……文忠富权略,敢于任事。当穆宗上宾时,夜漏三下,两宫临视,痛哭失声,内务府诸臣均在殿前屏息伺候。……

两宫命文忠传旨。……枢臣文文忠祥扶病先至,宝文靖鋆、沈文定桂芬、李文正鸿藻继到,同入承旨,德宗嗣立。……恩诏哀诏,例由军机恭拟。文定到稍迟,由文文忠祥执笔拟旨,因病不能成章。文忠仓卒间忘避嫌疑,擅动枢笔。文定不悦而无如何,思以他事陷之。文忠亦知之,防御尤力,两端遂成水火。

陈夔龙在《梦蕉亭杂记》中提到,书中与荣禄相关之内容,“系亲闻之文忠者,不敢一字假托也”,若果然,则上段所云,有几处是大可商榷的。

其一,穆宗崩逝在日落时分,《翁同龢日记》中记之甚详,有“六脉俱脱,酉刻崩逝”之语,而非“夜漏三下”。

其二,德宗嗣立之懿旨,乃在军机处公拟,而有潘祖荫“必宜明书为文宗嗣”及翁同龢“必应书为嗣皇帝”之主张,终参二说定议,而非陈氏闻之于荣禄者。

其三,其时即令枢臣无法动笔,则尚有南书房翰林及弘德殿行走之师傅们在,荣禄应不至于自不量力如是。唯若不将“擅动枢笔”四字做过于狭隘的认知,此段未必不是透露了德宗嗣立事的另一重情节:以荣禄其时内廷行走之帘眷,与必定全程照料之参与程度,在决定嗣君谁何的关键时刻极可能有要紧建议。而建议由四岁的载湉入承大统,不但符慈禧之私愿,也甚与荣禄同醇王之关系相合。但自古以来,帝统见虚而须迎外藩继立时,向由太后与宰相定议,但由记事最详的《翁同龢日记》看,两宫定策时并未与枢臣商量,只召入内一言定之,乾运遂决矣。枢臣之中,沈桂芬气量之狭,史有共评,对此底蕴之不满可想也,尤其沈、李对立,而荣禄又与李相昵,遂更添沈桂芬之妒恨。况且,以善侍“阿母”之“小姑”而在固宠上被荣禄占了一回先,百味杂陈,暗潮可想也。此种情形,荣禄不会不了解,遂有前述简黔抚事先下手为强之举也。让我们再回到光绪四年十月底。沈桂芬既疑荣禄居中为北派设计,当不可能不思报复。问题是,穴本无风,风是否真由此入,必须设法证实,遂有此一段曲折:

南中某侍郎(后官至尚书),素昵文定,与文忠亦缔兰交,往来甚数。文定嘱侍郎,侦访切实消息。侍郎遂诣文忠处种种侦视,文忠虚与委蛇。一日,侍郎忽造文忠所,曰:“沈经笙真不是人,不特对不起朋友,其家庭中亦有不可道者,我已与彼绝交。闻彼惎君甚,因外简黔抚事,谓出君谋,常思报复,不可不防。”文忠见其语气激昂,且丑诋文定,至其先世,以为厚我,遂不之疑,将实情详细述之。侍郎据以告文定,从此结怨愈深。

“南中某侍郎”谁何?一般都指即翁同龢。固然有论者认为以翁之人品,当不致有此卑劣的“倒脱靴”手段,但文廷式所做的另一段记载,却佐证了沈、荣之争中翁的角色:

事(指简黔抚案)后,沈疑翁叔平。未几,翁与荣禄同奉陵差。途中十日,每日必摘沈之疵谬,且言己与之不合,思所以攻之者。荣禄慨然述太后召见时事,谓一击不中,当徐图之。既回京,翁乃告沈。

翁是否助沈,其日记中看不出任何线索,但有几点是我们可加玩味的。其一,翁于光绪四年五月方由户部右侍郎迁左都御史,五年正月即调任刑部尚书,同年四月再迁工部尚书。其时穆宗陵工方成,两宫正勘吉壤,大工甚多,其肥自非排名在前但利源甚少的礼、刑两部可比。尤其刑部主官,既不能任考官,亦不能充庆典差使,清苦尤著。其时任工部尚书仅月余,突命与翁对调的潘祖荫,即曾指翁“专以巧妙用事……总角之交,对我犹用巧妙,他可知矣”。以翁、潘世交之情谊,与潘之善鉴人之名,其说有深味也,翁是否助沈,其品如何,百年以下亦难论矣。其次,由《翁同龢日记》中可发现,在光绪三年李鸿藻丁忧前,翁日记中对李之政治立场几一概同情和支持,对当政者则多有指责;唯自李丁忧后,翁、沈之关系即有亲近之势,“简黔抚”案起之夜,翁与沈“谈良久”之事,为前所无。至于谈何事以致耗时良久,亦颇耐人寻味。更具体的是,光绪四年十二月(1879年1月),李鸿藻派张佩纶向翁发起攻击,旁及宝鋆,由翁侄曾桂京察一等,论大臣子弟不应破格保荐,对翁甚形成困扰。虽此事最后毋庸议,翁与李鸿藻一派之渐行渐远已成趋势,随政治地位之上升,翁在南派中之地位亦渐要。

如果“一击不中,当徐图之”是荣禄刻下的打算,沈桂芬则正在处心积虑,反求一击中的。机会很快地来临了:

会京师大旱,谣言蜂起,谓某县某村镇邪教起事,勾结山东、河南教匪,克期入京。九门遍张揭帖,贝子奕谟据以面奏。

两宫召见醇邸,询问弭患方略。醇邸因德宗嗣服,开去一切差使,闲居日久,静极思动,奏请调北洋淮军驻扎京师,归其调遣,以备不虞。文忠为步军统领,方在假中,醇邸所陈方略,一切不得知也。以讹言孔多,力疾销假,出任弹压。两宫召见,谓京师人心不靖……拟调北洋淮军入卫。文忠力陈不可……遽行调兵入卫,迹涉张皇,务求出以镇定,事遂寝。醇邸闻之怒甚,文忠后知前议出自醇邸,亟诣邸第,婉陈一切,而醇邸竟以闭门羹待之,交谊几至不终。内务府大臣一缺,亦遂辞退。

此段实陈述荣禄遭受之双重打击:一者,莫名地得罪了他的根本靠山醇王,甚且闭门不见;二者,辞退内务府大臣一事,《清史稿》本传中有“慈禧皇太后尝欲自选宫监,荣禄奏非祖制,忤旨”之记载,这才是失去内廷行走重差的本由。易言之,得罪醇王后,荣禄赖以腾达的帘眷也有了缝隙。如此良机,沈桂芬自然不会轻易放过了:

文定知有隙可乘,商之文靖,先授意南城外御史条陈政治,谓:“京师各部院大臣,兼差太多,日不暇给,本欲藉资干济,转致贻误要公,请嗣后各大臣勤慎趋公,不得多兼差使。”越日文靖趋朝,首先奏言:宝鋆与荣禄兼差甚多,难以兼顾,拟请开去宝鋆国史馆总裁、荣禄工部尚书差缺。

时慈禧病,未视朝,慈安允之。时论国史馆与工部尚书,一差一缺,繁简殊攸,讵能一例。文靖遽以蒙奏,意别有在。

此段中授意南城外御史上条陈一节,应为误记。盖此事之发,乃清流党健将之一的宝廷奏言满大臣兼差过多,恰为沈、宝二人利用,对老实的慈安欺之以方。其余情节各家记载大抵吻合。荣禄在短短月余日内,图挫沈而不成,反连遭重击,除慈禧、醇王皆有动摇外,李鸿藻又值丁忧,枢垣中无可奥援,以致未过年下而工部尚书、内务府大臣二职已撤。但沈桂芬犹未餍足,只留荣禄一缺,而为步军统领,乃因沈犹有再令重踬之法:

文定意犹未餍,复摭拾文忠承办庙工,装金草率,与崇文门旗军刁难举子等等,嗾令言官奏劾,交部察议。照例咎止失察,仅能科以罚俸,加重亦仅降级留任公罪,准其抵销。所司拟稿呈堂,文定不谓然,商之满尚书广寿,拟一堂稿缮奏,实降二级调用。文忠遂以提督降为副将,三载闭门。

此段可见沈桂芬为人之量狭褊急。由于荣禄步军统领乃武职人事,例归兵部掌管,沈即兵部尚书,不依承办之职方司拟议,而径拟堂稿,与亦为翁同龢为换帖兄弟的满尚书广寿直接商定,除充分利用其职权,且不避嫌疑,求为已甚之心态跃然纸上。

《清史列传》荣禄本传中谈及降级事,云乃因彼管陵工时,听从已革知县马河图干求,擅准留工,奏充监修被劾。但无论如何,经此跌宕,且奥援尽失,闭门思过以待转机是唯一途径。否则堂堂九门提督,又须降回副将位阶仰人鼻息,辛苦上攀,情何以堪。

短短两个月内,北派代理人荣禄与沈桂芬的一回合交手,在晚清史上并非受人重视的一幕,但于南北派系之争,却是一深具象征意义的发展。沈、荣之争,标识了南北派系已由庙堂之上以政见为核心所进行的权力角逐,进展到以人事倾轧——此种权力版图最赤裸的据点定义——为核心的阶段。既已至此,则理念与手段已无明显分野,政见亦只成纯粹党同伐异的工具。光绪五年之后,此一情形只有逐渐深化,很难再有回头之途。

(本文摘自林文仁著《南北之争与晚清政局:1861-1884》,世纪文景·上海人民出版社,2025年1月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略。)

还没有评论,来说两句吧...