“人书俱老”“气势磅礴”“正极奇生,大巧若拙”,这些词是知名艺术史学者、浙江大学教授白谦慎去年第一次见到晚年刘海粟书札的第一印象。

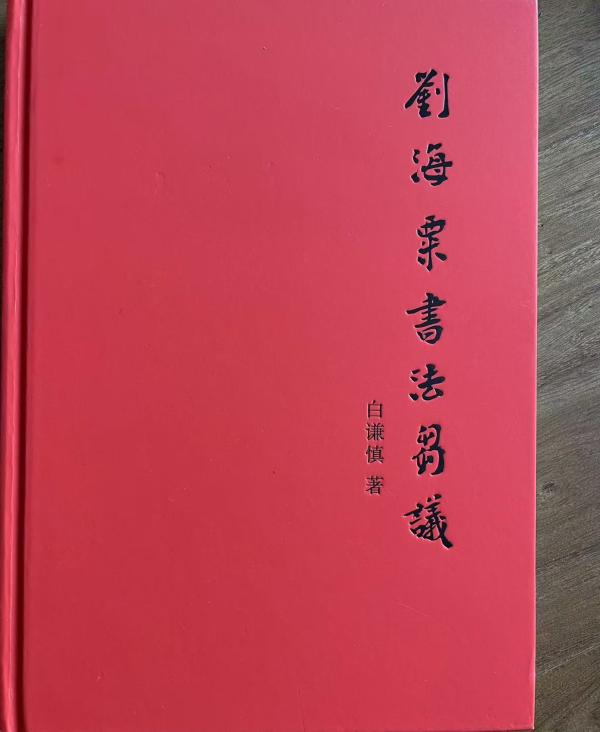

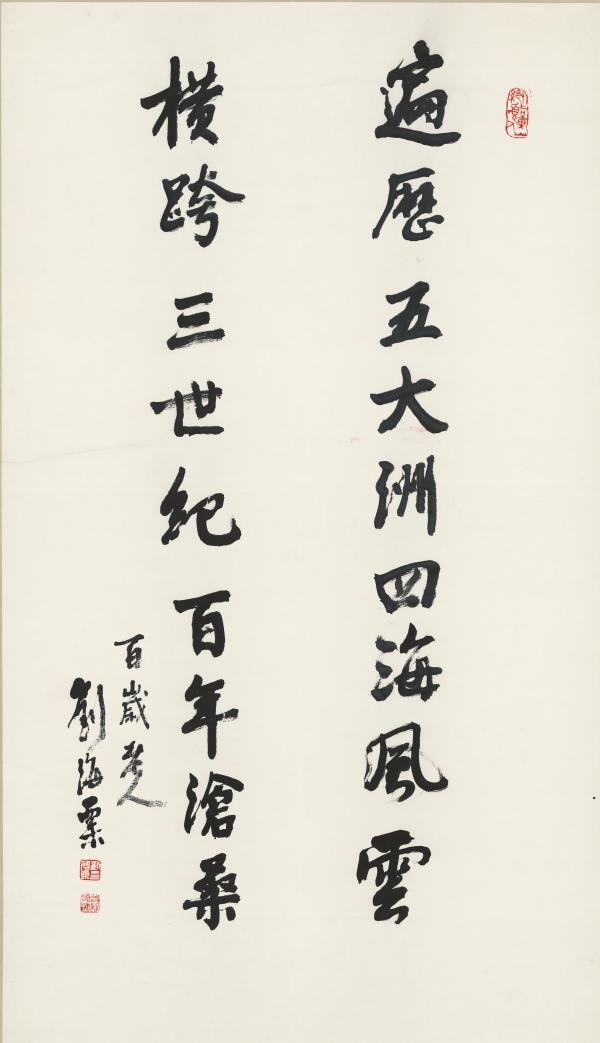

近日,这些公众知之极少的晚年刘海粟书札与其大量书法精品一起,以史无前例的规模亮相上海刘海粟美术馆“百年吞吐——刘海粟书法大展”(2024年10月28日-2025年1月15日),此次展览的学术顾问白谦慎专门撰写了近四万字的《刘海粟书法刍议》。澎湃艺术特刊发《刘海粟书法刍议》的第五部分,集中讨论刘海粟书法与人书俱老的话题。

白谦慎等为澎湃新闻直播导览“百年吞吐——刘海粟书法大展”,扫二维码可观看

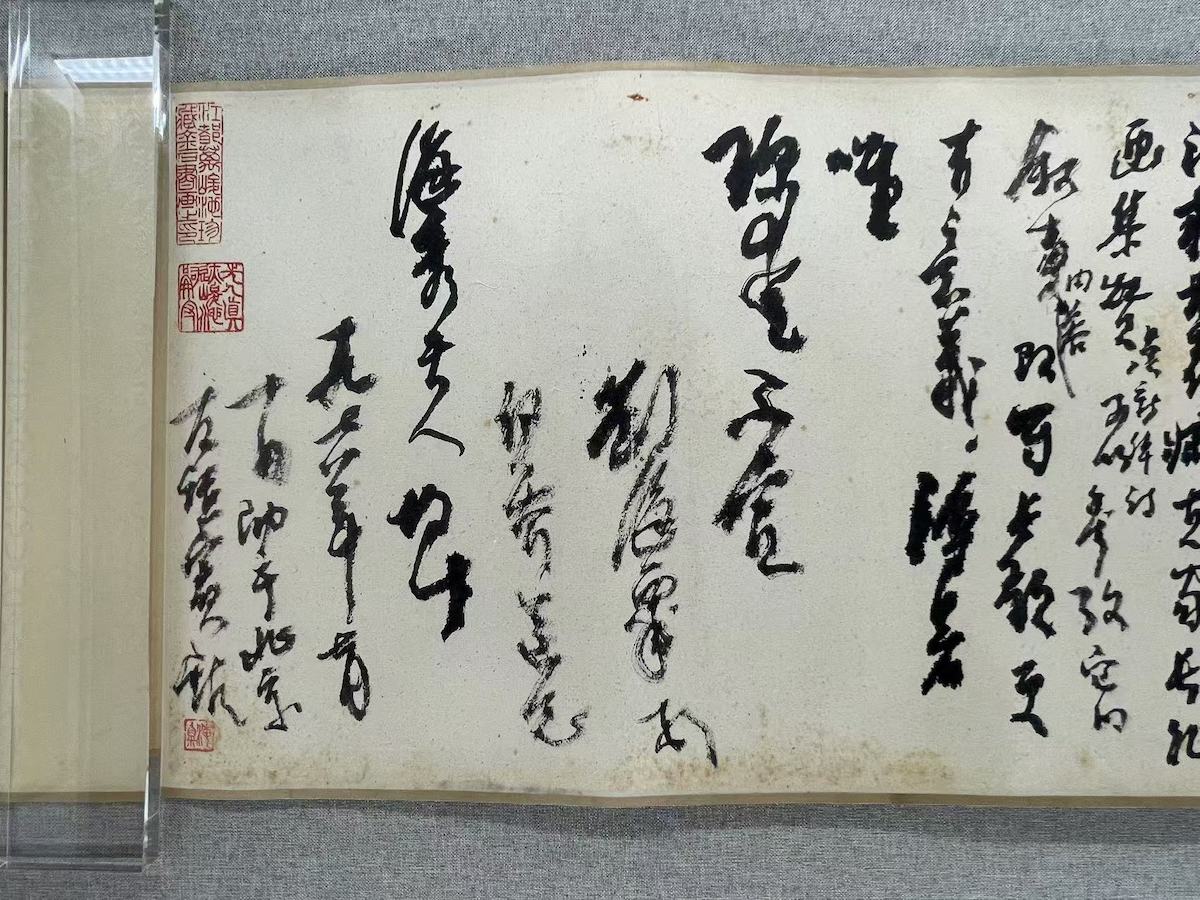

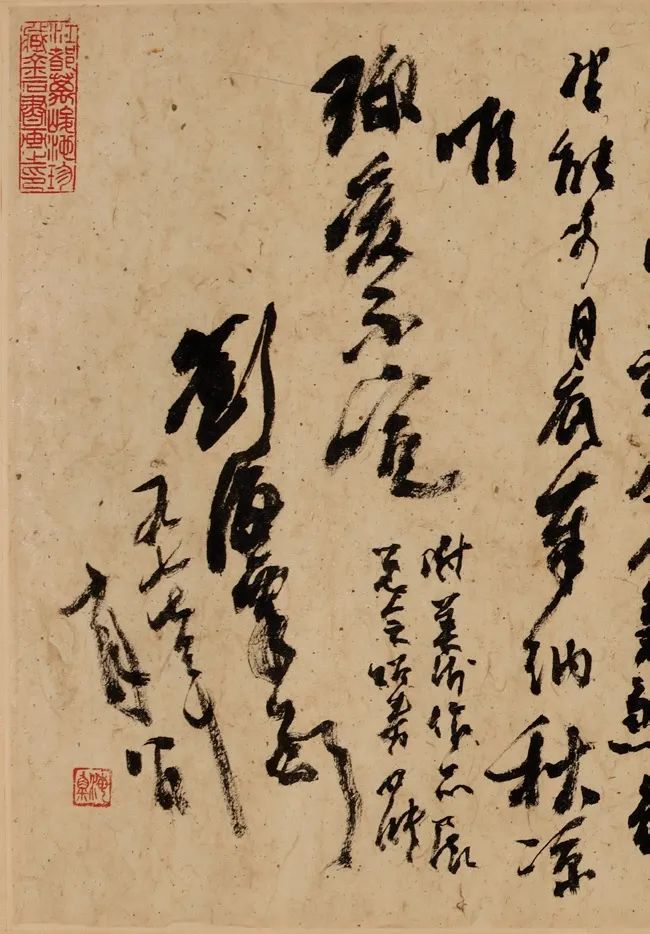

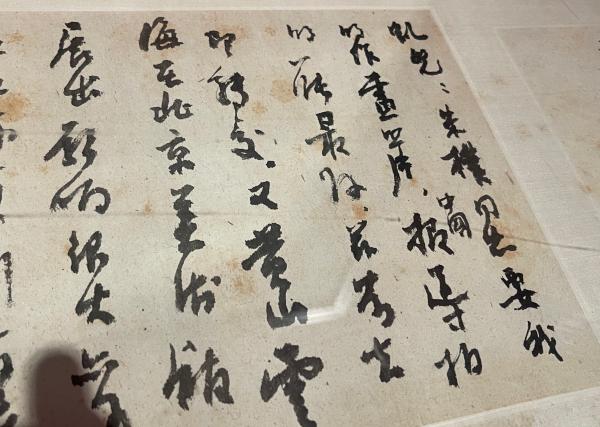

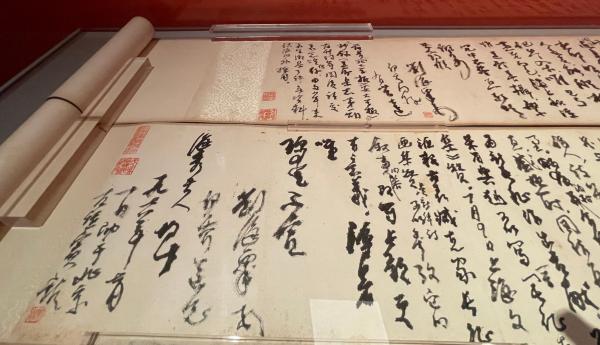

刘海粟晚年致李宝森信札展出现场

从1995年开始在大学里教中国艺术史和中国书法史,至今已近三十年。无论是在美国的高校还是海归后的浙江大学,讲到20世纪时,总是绕不开刘海粟:讲他推进现代美术教育的贡献,讲他的油画和印象派的关系,讲他晚年十上黄山所作摄人心魄的泼彩山水,……可唯独从来没有谈过他的书法。对于一位以治书法史为业的教师来说,似乎有些奇怪。中国现代美术教育前驱中,不乏善书者,其中李叔同书名最大,刘海粟和徐悲鸿,书法造诣也高,并喜欢在画上题跋,常为人作书。虽然限于课时,很难面面俱到,但我过去对刘海粟在书法方面的成就缺乏足够认识,也是事实。

刘海粟是常州人,职业生涯始于上海,并定居于此,直至去世。我成长于上海,书法发蒙于斯,师友中也有人与刘先生相识,很早就有机缘见到刘海粟的书法。年轻时所见,几乎都是他的榜书和巨幅画作上的自题,用笔雄浑,气势磅礴,为书坛独树一帜。2017年,我和一些同道参观安徽一家宣纸厂,该厂的陈列室中,挂满了当代名家的书法,其中刘海粟的字,大气凛然,力压群雄。这是我在2023年以前对刘海粟书法最直接的观感。

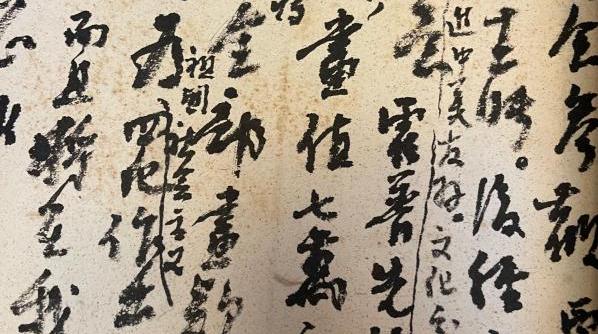

比较深入地认识刘海粟书法,缘于2023年刘海粟的后人和弟子为他筹备在北京的书法展。展品大多来自上海,赴京前,得顾村言兄引荐,在刘先生的弟子陈利先生处,近距离地拜观了上百件刘先生的墨迹。从上世纪30年代的手迹,到一些临古之作,再到上世纪70年代后的手札,这批作品质量之高,让我领略了刘海粟书法在擘窠大字之外所达到的境界。如果今天让我来开一门关于20世纪中国书法的课,或是撰写20世纪书法史,我一定会用相当的笔墨来讨论刘海粟书法,因为这是他在中国艺术教育史、现代绘画史之外,本就应有的一席之地,而这一席之地也还有待书法史学者的深入研究来认定和确立其高度。

在这篇文章中,我将在回顾刘海粟九十年书法历程的基础之上,集中讨论他晚年的书法成就,以及由此生发出与书史和书论相关的一些问题。

(编者注:以上为《刘海粟书法刍议》的引言部分,以下为第五部分全文)

白谦慎《刘海粟书法刍议》

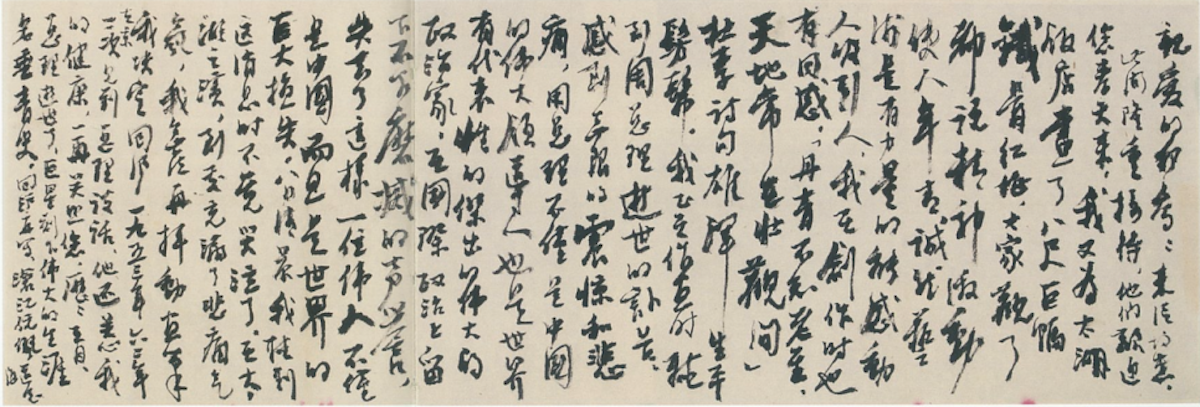

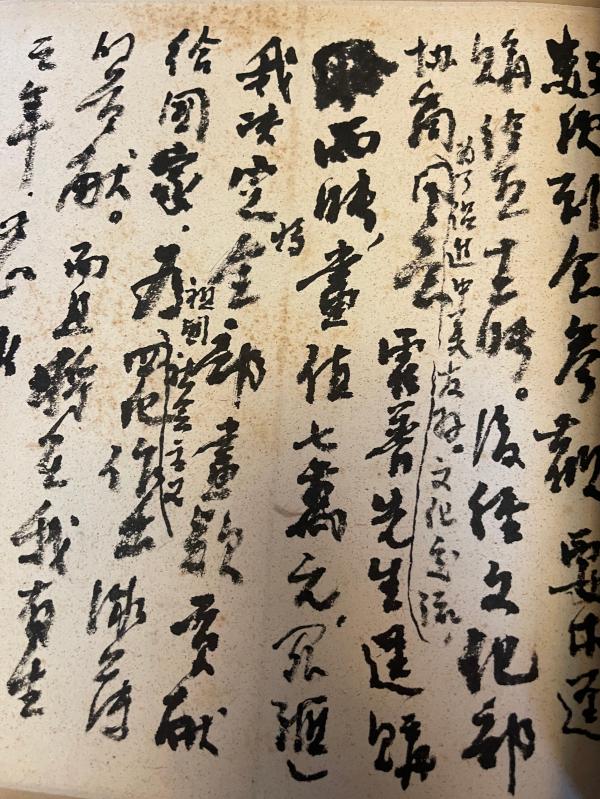

2023年10月,刘海粟书法展览在中国美术馆展出,许多过去不为人们所熟悉的刘海粟晚年墨迹出现在公众和专家面前。《澎湃新闻》和《中国书法》都做了专题报道,人们得以重新认识刘海粟书法。在展览期间举办的座谈会上,一些与会者指出,刘海粟的书法在晚年达到高峰。我认同他们的观点,并通过分析,具体地指出刘海粟在1970-1980年代的行草书,特别是那些手札,足以令其跻身20世纪优秀书家之列。换言之,如果没有1970年代以后的创作,刘海粟在书法史上可能不会有被后世认可的地位,他的书法会被认为是一个著名美术教育家和名画家的墨迹。

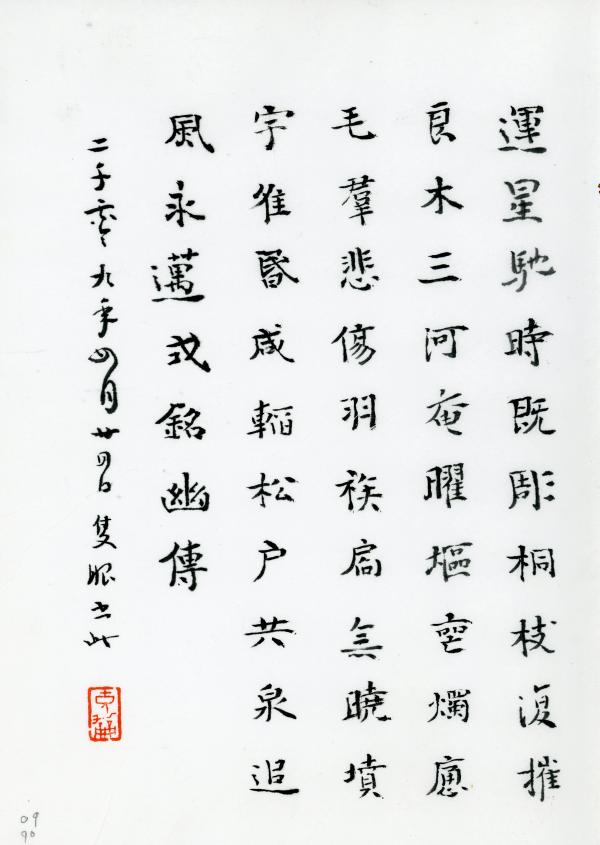

刘海粟,致李宝森信札署款,1977年10月8日

刘海粟衰年变法的成功,自然而然地把我们引向书法和年龄的关系——“人书俱老”这个问题。“人书俱老”语出孙过庭《书谱》:

右军之书,末年多妙,当缘思虑通审,志气平和。不激不厉,而风规自远。

通会之际,人书俱老。

艺术和年龄的关系本就应该成为一个重要的研究问题,尤其是在中国文化崇古尊老的语境中。以史官文化为特征的中国文化具有很强的时间感和历史感。有意思的是,艺术史学者李慧闻(Celia Carrington Riely)曾经有过一个值得思考的观察,她说中国古代的传记中,常常更重视传主成为进士和举人的时间,而不是他们的生卒年,后者常常失载。这只能说明每一种文体有自己记载时间的方法。不过,考订历史人物的生卒年在中国的历史研究中成为专门的学问——疑年学。乾嘉时期,有钱大昕的《疑年录》,一些专门领域有自己的疑年学著作,如陈垣的《释氏疑年录》,汪世清的《艺苑疑年录》。重视编撰年谱也是中国学术的一个特色,这些都和历史人物的年龄有关。有了这些学问,我们能够为历史人物找到比较准确的时间和空间坐标。

上海刘海粟美术馆一楼中庭

展出现场的刘海粟先生大字书法

疑年学和年谱学得以展开的文献基础在于,中国文人和艺术家常会在他们的诗文和书画作品中,透露自己或友人的年龄信息,有时在他们的诗歌标题中,有时在书画的题跋中,有时在钤盖的印章中,不一而足。1658年,清代画家王鉴在其所作《梦境图》的长题中,提到“余年已四十八”,由此可知,他生于1609年。1679年,傅山为其友人戴廷栻收藏的戴本孝画册作对题,落款:“七十三岁病夫傅山题。”中国人还给一些日子、月份、季节不同的异称,年龄也有不同的表述方法,如“而立之年”,“花甲之年”,“期颐之年”等等,连祝寿也有各种名称,这些语言反映出我们对时间的敏感。“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”,于是,我们用种种不同的方法,记录下我们的人生步履。

艺术家如果不是在生日这样具有纪念意义的日子后专门加上年龄外(譬如“四十初度”),他们可能更愿意在自己年少或年老时,在署款后加上自己的年龄。年少时写明年龄,才艺平庸者可请求观看者原谅自己“少作”的稚嫩;有才情者可炫耀自己年纪轻轻便已取得不俗成绩。

女策展人陆蓉之少年时曾在我的老师张充和的一本册页上作画,才情横溢,署款为:“乙巳陆蓉之年十四”,旁钤一印:“童年之作”。书画家享高寿者多,在作品上写下年纪的不胜枚举,如齐白石每每在画作上写下自己的年龄,和刘海粟相熟的上海画家朱屺瞻,唐云、吴青霞等,晚年也是如此,这是中国画家的集体传统。刘海粟七十以后,也更愿意在落款时加上自己的年龄。过了八十之后,喜欢在年龄之前加上“年方”二字,如“年方八十”,“年方九十”。那个“方”意为“正在”,“刚刚”,用在年轻人身上,强调的是年轻,如“年方豆蔻”(她还只是个十多岁的女孩子啊!),“年方二八”(他才十六岁啊!);加在老年人身上,它显示的是自然和社会赋予的福分,带有自豪的寓意。当刘海粟写下“年方八十”,他对自己的健康状况和精力做了判断,也对自己的余生和艺术充满期许。他果然得到了上天的垂爱,在“年方八十”之后,又有二十年的艺术生涯,让他的书法在这期间结出丰硕成果。

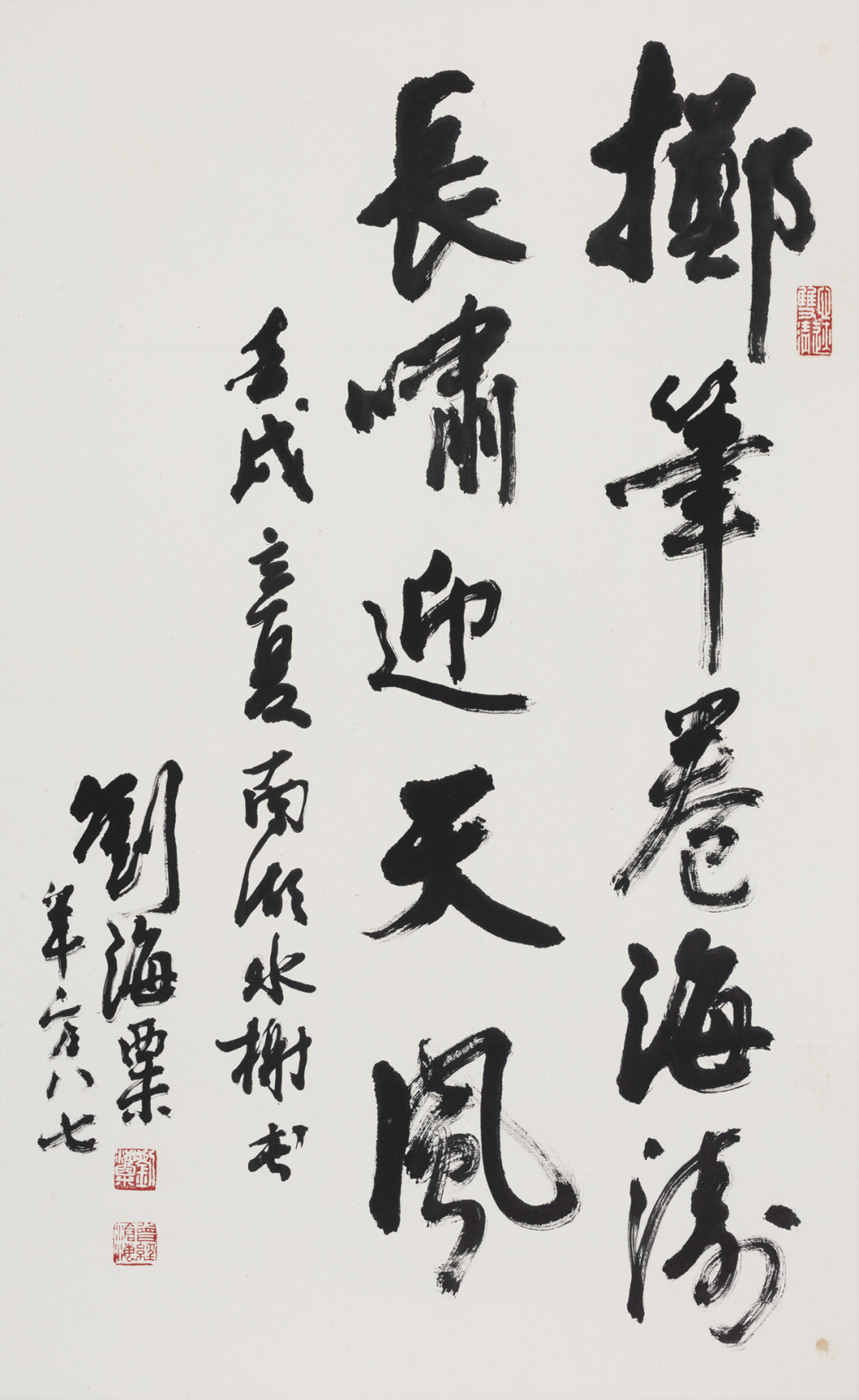

刘海粟署“年方八七”的书法

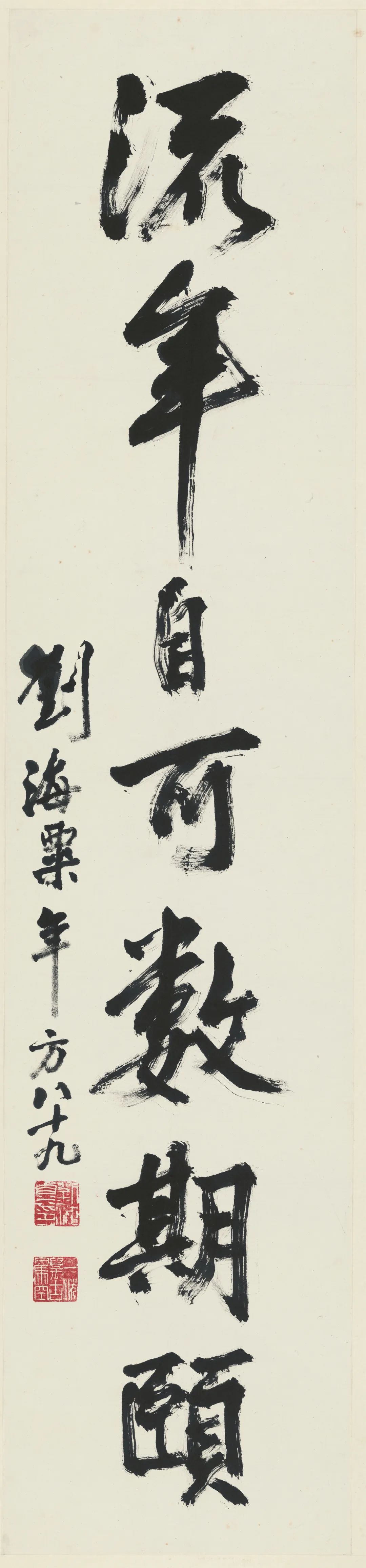

刘海粟署“年方八十九”的书法

刘海粟的“年方”可以引出一系列和“人书俱老”相关的问题。近十余年来,关注年龄和书法的研究不少。其中邱振中和丘新巧多从艺术理论的角度讨论了这一概念的重要意义;薛龙春则从明代中期吴门书法家文徵明和王宠的人生、书法风格、当世和后世的评论出发,具体地分析书法品评和创作中“老”的概念的历史变迁,和本文的关联性最强。

“人书俱老”命题,由孙过庭的论述引发。孙过庭曰:“右军之书,末年多妙。”王羲之(303-361)享年不到六十,他的“末年”大概在五十岁之后。他那个年代生理上的“老”已经和今天有很大不同。刘海粟生于1896,卒于1994。1966年“文革”爆发,他在恶劣的政治和艺术环境下开始变法时,已愈七十。对他那个时代的平均年龄来说,已算高龄。即使在1970年代中期,刘海粟的变法出现可喜的成果时,距离逝世还有近二十年的时间,这二十年是他整个生命的最后五分之一。

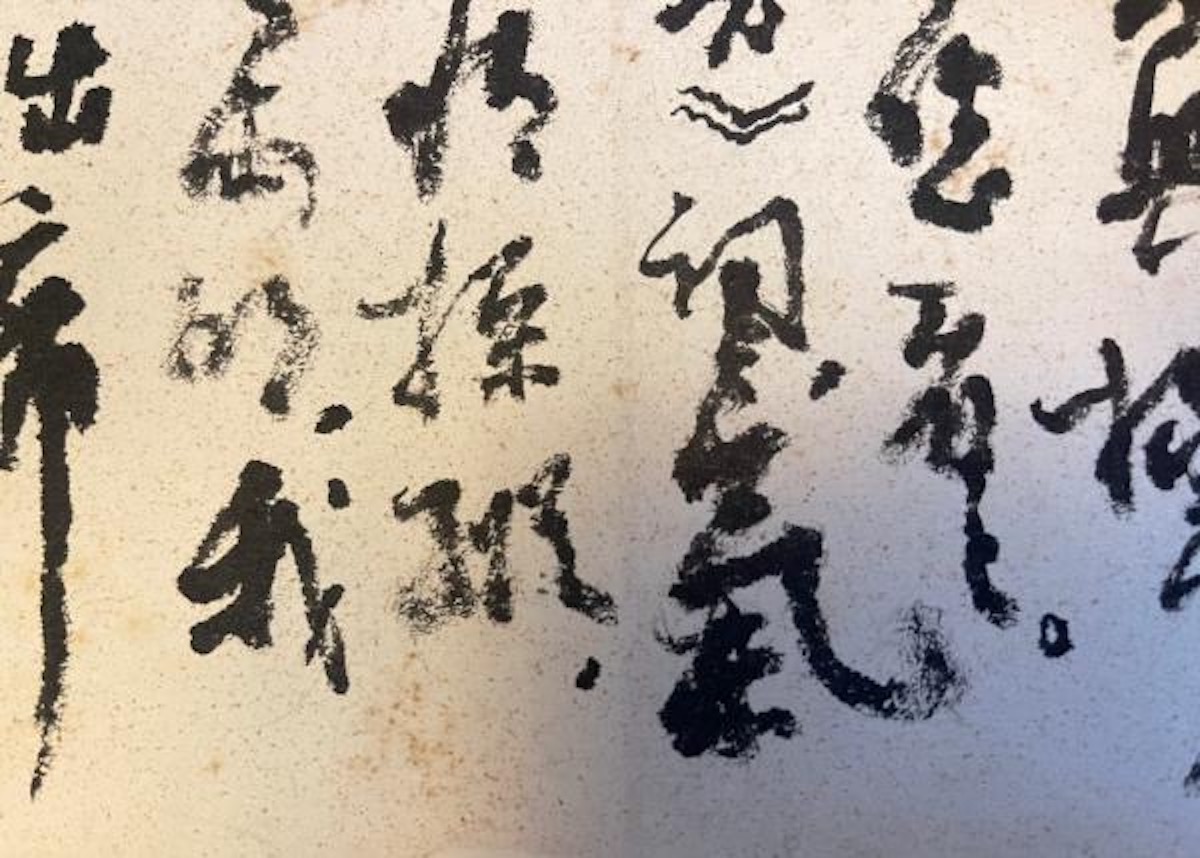

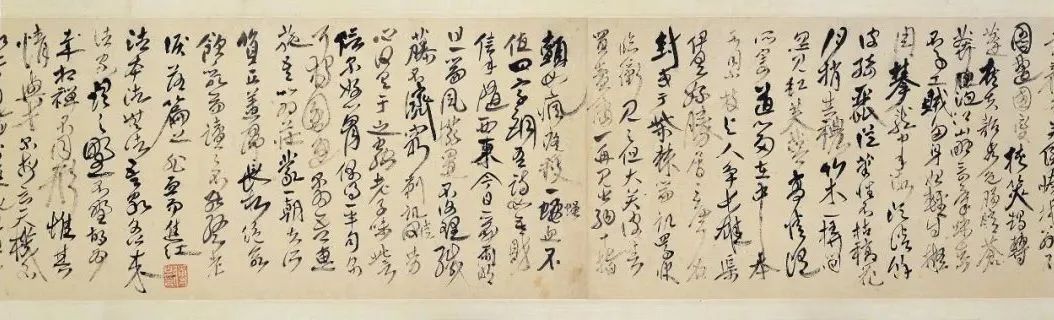

晚年刘海粟书札局部

“人书俱老”的人之“老”,相对容易理解,总是指一个人的晚年,按照当事人所处时代的标准,比较客观。书之“老”,却不可避免地带有一定的主观色彩。由于孙过庭指出王羲之末年的书法“志气平和”而“不激不厉”,并没有特别明显的风格特征的指向,薛龙春称孙过庭是“在非审美的意义上提出‘人书俱老’,暗示着书法品质的优劣与时间锤炼之间的对应关系。”不过,孙过庭也说过:“至如初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正。”邱振中认为王羲之晚年的书法是“融险绝于平正”,这是孙过庭理解的“人书俱老”的体现。

如果孙过庭称王羲之书法“末年多妙”是基于观察原作所作的概括,他在多大程度上能够根据很多没有纪年的王羲之书札做出“末年多妙”的判断?当王羲之书法成为经典之后,人们还会在意他的末年书迹和之前的书迹吗?孙过庭的“末年多妙”之论,是否源自熟悉王羲之书写的人们的判断,来源今天难以追溯?因为在孙过庭之前,六朝书论家虞龢就说过:“二王暮年皆胜于少。”有类似说法者,未必只有虞龢一人。可王献之(344-386)四十三岁便去世了,虞龢凭什么说他也有暮年?对古人留下的论书文字,当然也需要思考,是不是陈陈相因的说法?有没有道理?我们会人云亦云,会犯判断错误,会说些缺乏深思熟虑的话,我们同样也会成为古人。只是,和我们相比,古人留下和书法相关的文字太少了,少到了只言片语都令人觉得珍贵。

即使孙过庭关于王羲之末年作品的辨认准确,对这些作品的优劣判断也可靠,我们也还有其他问题:固然一个人的年纪和人生阅历成正比,但是人生阅历和达到“随心所欲不逾矩”之间有没有必然的联系?提出这个问题是想追问:“人书俱老”在多大程度上具有普适性?“人书俱老”一定不是自动发生的,并不是每个老书法家都能达到的“人书俱老”。今天,“人书俱老”这个本来只是用于王羲之的描述,已经衍为成语,某个老书家办展览,用来夸奖他的话就是“人书俱老”,就像孔子自述中的“而立”“不惑”,已经成为可以用于很多人的词汇一样。如果“人书俱老”是一个同步化的过程并具有普适性的话,我们只能为王献之感到惋惜了,因为,才情冠世的他四十三岁便去世了。否则假以天年,他也能达到“人书俱老”的境界。如果孙过庭的对王羲之“人书俱老”的观察并不见得具有普适性的话,那么,“不激不厉”非要在一个艺术家的末年才能达到吗?

“二王”的材料毕竟太稀少了,给后世留下许多悬疑、猜测和想象、辩论的空间。后世和今天都留下远为丰富的材料,让我们可以更细致地重新思考这一问题。薛龙春在比较了明代中期吴门英年早逝的王宠(1494-1533)和得享高寿的文徵明(1470-1559)的书法风格和时人与后世的评价后,指出了“人书俱老”在形式风格上存在着不对应性:“若从风格形式上论,王宠书作的古拙取向恰恰体现出‘老’的形式意味,而文徵明则相反,他的作品直至晚年仍旧保持着精巧的特色。”而在比文徵明稍晚的王世懋(1536-1588)眼中,文徵明中年的字比他早年和晚年的字都好,换言之,年齿增长和艺术进步之间并没有成正比例的关系。

前人论“老”,无论是指人生的最后阶段还是指艺术的成熟度,都相当宽泛。刘海粟长寿,如果说七十岁算进入老年的话,那么他的“老”长达近三十年,这期间书法又有种种不同。我们今天掌握了书法史和同时代更丰富的材料,就可以思考更多和年龄相关的书法问题,包括观察一个书法家创作的生理极限。

由于离世原因不同,每个已故书家呈现的最后书迹并不完全相同,譬如,黄道周(1585-1646)赴义前的绝笔,自然和弘一法师(1880-1943)圆寂前的绝笔不同。傅山(1607-1684/1685)在其生命的最后一年,爱子傅眉去世,作《哭子诗》,笔力雄健,不见衰飒之气。那年他七十八岁,那时生活和医疗条件都远不如今天,真是高寿。他是什么原因去世,不详。他在离世前,曾书写几通信札向友人托孤,惜墨迹不传,无法判断他绝笔的特征。

傅山《哭子诗》

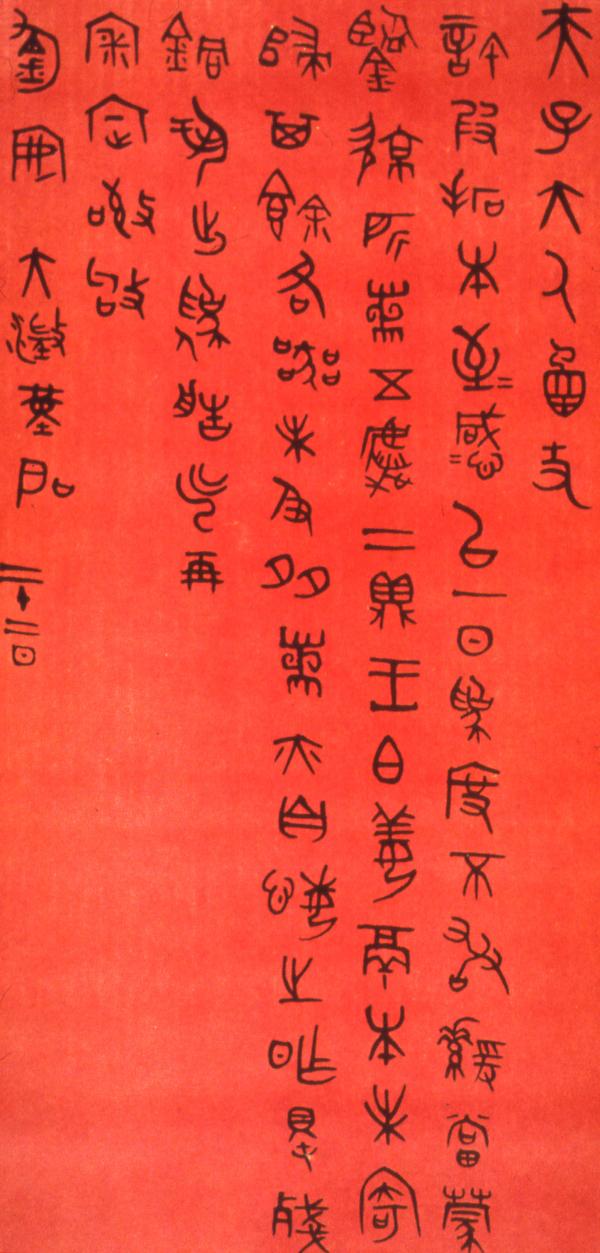

我目前正在研究的吴大澂(1835-1903),篆隶行楷皆有造诣深厚,特别是大篆,用笔干净,结字匀称,气息雍容典雅。这样的书风从1870年代中期开始,持续了约二十年。

吴大澂 致潘祖荫信札 约1877年

1895年冬中风后,右手颤抖,书迹萧索,翰墨风貌一夜之间发生巨大变化。这不是主观努力带来的变化,而是不得不接受的由疾病带来的结果。

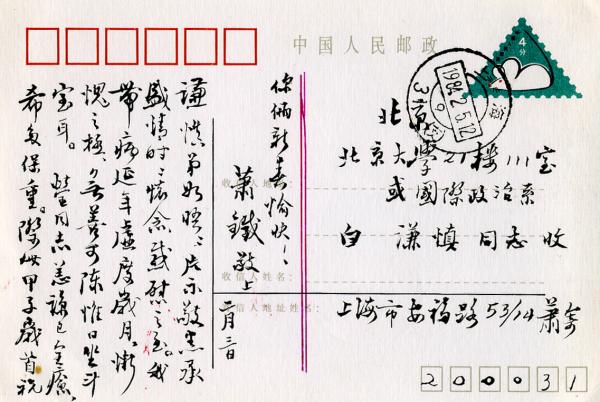

萧铁 寄白谦慎明信片 1984年2月

上世纪70年代我在上海学书法,启蒙老师萧铁(1904-1984),七十多岁时疾病缠身,但在去世前两个月写给我的明信片,依然挺拔,没有衰老和疾病的迹象。

我的另一位老师章汝奭(1927-2017),患有先天性心脏病,在生命的最后几年,我到府上请教,为我开门,走不到十米,都会喘气,可笔端却流露出豪迈之气。他一生都在探索的小楷艺术,在去世前的三四年,达到出神入化的境界。

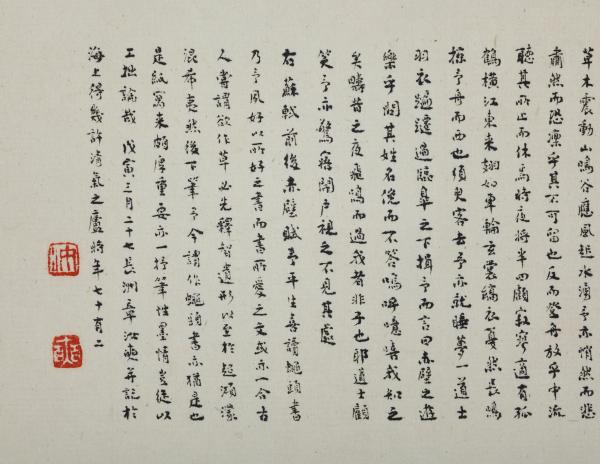

章汝奭 小楷赤壁赋(局部) 1998 年

而此后的作品,依旧精彩,但神气有些涣散,已不及巅峰之作。他的艺术,基本可以说是“人书俱老”,但却不是越晚越好。

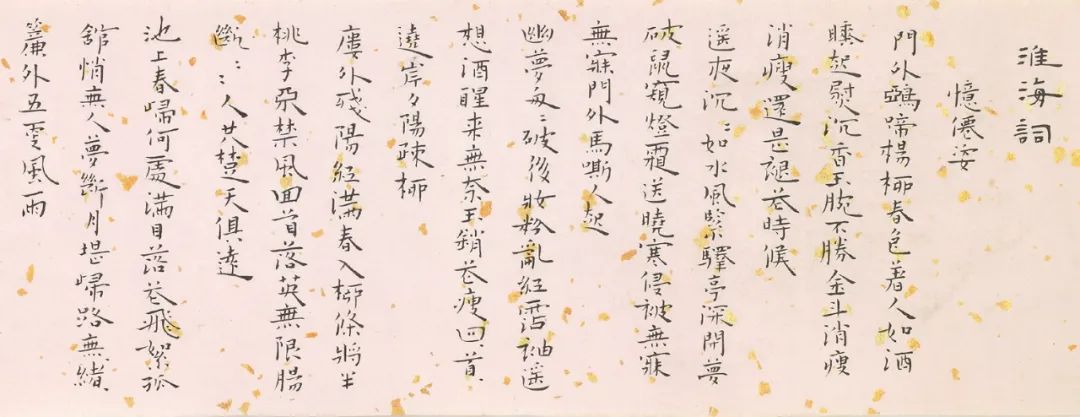

张充和 小楷淮海词 1938 年

类似的情况也发生在我在耶鲁大学的老师张充和(1913-1015)身上。张充和二十多岁的小楷,清雅俏皮,那种年轻人的朝气并非成年以后的书法所能替代。她的书法也曾有过几次变化,但一直到九十岁,她的字还挺拔而没有老相。2006年白内障手术后,两眼视力不平衡,她的字才真的开始显得“老”了。她在九十多岁的时候,还在临帖,已经不再精准了,但九十余年的书法功力,让那些颤颤悠悠的点画,别有一番意趣(图6)。她在生命的最后十年,受邀为不少书籍题写书名,虽然她也尽力而为,但与她八十岁(1992年)为《沈从文别集》题的书名相比,差距很大。她的艺术巅峰在九十岁前。一个艺术家的作品可以不朽,但他/她的生命最终无法跨越生理的限制。

以上几个当代例子都能说明,在对历史背景充分了解的基础之上,我们今天对年龄和书法之间的关系能有更为细致和可靠的观察。而这些观察,对讨论刘海粟的书法也具有意义。

张充和 临张黑女墓志铭局部 2009 年

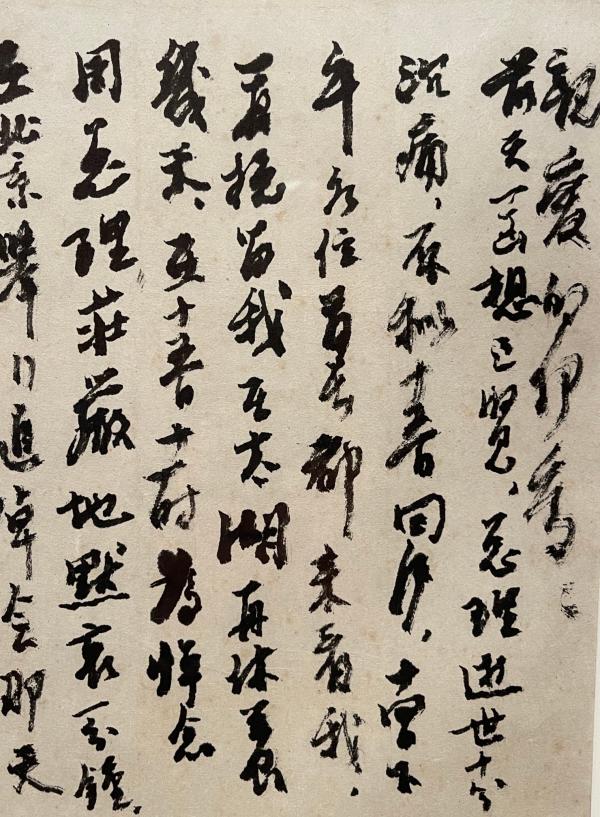

我在前文分析了刘海粟的信札,第一通便是他1976年1月8日写给妻子的信,信中引用了杜甫的诗句“丹青不知老将至”,讲述自己在无锡作画时的心情。那年刘海粟八十有一,但精神矍铄。虽然此时“四人帮”尚未倒台,他的“反革命”帽子还在头上,但已经松动的政治空气和在各地作画时受到的礼遇,让他已经预感到一场变革即将到来。

刘海粟写给妻子夏伊乔的书信

刘海粟写给妻子夏伊乔的书信局部

晚年刘海粟书札局部

几个月后,“四人帮”垮台,中国开始步入改革开放时期,刘海粟也迎来了艺术新生。此后十数年,刘海粟书法达到了令人仰羡的高峰。刘海粟的成就是多方面的,但是这些成就得自人生不同的阶段:在美术教育方面,他“少年得志”;在书法创作方面,他“大器晚成”。

如果说,1966年刘海粟开始在逆境中潜心书学,经过十年探索,在1976年左右晚期书风开始成熟,那么他的巅峰期持续了多长的时间呢?由于材料有限,对他九十岁以后的日常书写不甚了了,我只能做一个大概的推测。但我们从1990年后刘海粟写的一些大字来看,点画显得质直单调,不似数年前那样富有弹性和雄浑苍劲,这应该也是身体条件使然。

刘海粟 对联 约1994年

我们再回到薛龙春文章讨论“老”的一个重要议题。薛龙春在指出孙过庭的“人书俱老”并没有带有特别明显的审美特征的同时,还讨论了“老”这一观念在孙过庭之后的历史演变:

(“老”)在后世的阐释中,渐渐转换为风格形式上的“老苍”甚至笔迹上的“老态”。藉由金石气的倡导,在清代碑学的评论体系中,斑驳、稚拙、颓秃、生涩、歪倒、支离、残破等都成为“老”重要的形式特征。

宋代以降,关于“老”的观念和孙过庭的最初旨意已有所不同,其中最关键也是最大的变化,发生在清代碑学兴起之后。进入20世纪后,经过碑学对书坛的全面洗礼,尽管许多观赏者并非康有为的追随者,也能够接受薛龙春描述的那些“老”的审美特征。

刘海粟晚年的书法,无疑带有上述某些(而非全部)“老”的特点。他用秃笔、涨墨、皮纸作书,点画自然容易出现斑驳、生涩、残破、混沌。但是,刘海粟的书迹显得很自然,没有做作的痕迹。这应源于两个因素。其一,材料的选择是一个相当自然的过程,他曾这样说:

有人认为,大书画家必有好纸、好墨与好笔,方可得心应手。这话只对一半,或者只对三分之一。主要还看艺术家的胸中丘壑和腕底功力。我也喜欢好墨、好纸与好笔,但我绝不依赖笔、墨、纸的质量来决定自己作品的水平,这样岂不是本末倒置了吗?!

别的不说,“十年动乱”中我一切都被造反派抄走和破坏了。我从地下拾起印有许多皮鞋与胶鞋脚印的残纸,捡一管秃笔,研一块碎墨头,也照样作画与写字。

在他看来,材料固然重要,但胸次和功力才是决定艺术品质高下的根本因素。

晚年刘海粟书札局部

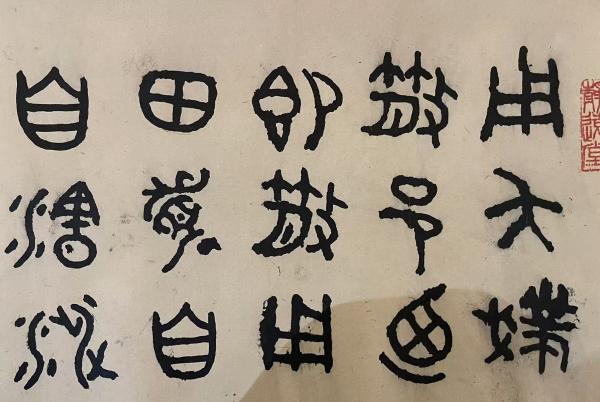

其二,刘海粟并非如某些崇尚碑学的书法家那样追求东歪西倒和支离,没有走奇与险的路子,并把这种偏离“正”的风格认作“自然”。他晚年的书法,无论是用笔和还是结字,都很“正”,不以“奇”取胜。重返碑学后,他取法《毛公鼎》和《散氏盘》,虽然后者有欹侧之势,但作为西周礼器铭文,不可能歪倒支离。

刘海粟临散氏盘局部

刘海粟晚年书法的“老”,还和他的执笔有关。从1920年代初入康门后,康有为让刘海粟大小字都要悬腕书写,他终身恪守师训。他在八十多岁和友人谈临池心得时,专门谈及执笔:

……练笔必须悬腕,将笔提起,运笔稍快,可致逸荡,不会枯弱。腕力足,字有气度,作大幅画也有回旋余地。

所论虽为“练笔”,但和“创作”庶几相近。当长期临习达到心手无间时,悬腕快速书写,可致逸荡。刘海粟也是油画家,画布在架上,自然不能枕腕,执笔也高,这就训练了手臂的稳定性。悬腕挥洒的自由度大,但也增加了点画和结构精准的难度。加之刘海粟曾两次中风,虽然恢复良好,但难免会在一定程度上(可控范围内)影响执笔的稳定性,这恰恰会产生“老”的效果。“运笔稍快”有几个作用,既能不犹豫,也能不完全被规矩所束缚,增加了超脱旷达的效果。如果纸笔相擦产生点画残缺,快速行笔增强的笔势会引领观者用想象填补,笔断意连;而残缺又构成虚,虚实相间。功力深厚的“老”,就是在控制与非控制之间,增加更多的意外。出乎意外,合乎情理;既老于世故,又不失真率的本色,这大概也就可以称之为“从心所欲而不逾矩”了。早在20世纪之前,相比其他艺术,书法对不期而遇的偶然性效果抱有格外的期待,“书无意于佳乃佳”便是最有代表性的陈述。清代碑学兴起之后,越来越多的人们对偶然性造成的不完整、残缺有了更大的包容,甚至成为无意识乃至有意识的追求。在这方面,书法与某些人类发明的技艺不同。譬如说花样滑冰,讲究行云流水,一个小小的踉跄,便成闪失;一个稍不到位的动作,已为瑕疵,破坏了整体的完美。音乐大概也如此。书法则不然,纸面的凹凸造成笔迹的“踉跄”,只要运笔没有犹豫,笔势在,“踉跄”可以成为精彩的看点,增加了观赏的戏剧性。有时某些无意打破原有规矩的“破绽”,会成为新的发现契机,转变为以后有意识的追求,原本的偶然化入必然。追求残破,并非书法的专利,一些篆刻家也会做边和敲击印面,甚至向地上摔打,留下残破的痕迹,做得再自然,也是有意为之。在书法史上,特别是20世纪,自觉地追求歪倒、残破的现象似乎更为普遍。但是刘海粟继承了晚清一些书家(如翁同龢),没有许多刻意追求残破的意图,而是利用身体的衰老,高执笔,秃颖,纸张的特性,在日常的非正式书写(如信札)中,达到自己都不曾预想到的结果。它是在相应的技法都达到之后,“无意于佳乃佳”的偶遇。

刘海粟书札局部

前引“可致逸荡”的“逸荡”二字,很好地概括了刘海粟在书法上的追求:旷达。在出现“逸荡”那段文字中,还有另一个了解刘海粟艺术的关键词——“气度”,人本身的气格化为风格上的特质。

2023年12月,中国美术馆“刘海粟书法作品展”中的书札

“气度”或相近的表述,曾多次出现在刘海粟的言谈中。1976年3月16日,复函罗忼烈,谓:“海尝言,画家作品矜多衒少,技巧而已;胸襟气度,实为第一要点。”1979年10月7日,在写给潘受的信中,谓:“海自髫龄,即摹写金石文字,心有所好,而力未逮也。书法之汪洋恣肆,必以胸臆精神气质出之。”

气度、胸襟、精神、气质,最终决定了一个艺术家的境界和成就的高低。

1932年,刘海粟的好友傅雷在《艺术旬刊》第1卷第3期发表《刘海粟论》,他在文章中写道:

海粟生平就有两位最好的朋友在精神上扶掖他鼓励他,这便是他的自信力和弹力——这两点特性可说是海粟得天独厚,与他的艺术天才同时秉受的。因了他的自信力的坚强,他在任何恶劣的环境中从不曾有过半些怀疑和踌躇;因了他的弹力,故愈是外界的压力来得险恶和凶猛,愈使他坚韧。

傅雷和刘海粟曾一同在欧洲访学,彼此知之甚深。文章发表时,傅雷年方廿五,刘海粟也不过三十七。刘海粟此后六十年的人生经历,印证了傅雷的敏锐观察。刘海粟早年身处过哪些恶劣的环境,受过哪些险恶凶猛的压力,我只能从文字上来了解。可是,他被打成“右派”和“反革命”后的处境,我却能感同身受,因为我正是在那个阶级斗争无比惨烈的年代里长大。也正是在那个年代,傅雷和妻子不堪凌辱,双双自尽。也正是在那个年代,刘海粟不但坚韧地活了下来,还奇迹般地完成了书法的一次至关重要的蜕变。

循着时间,《刘海粟年谱》记录着他的生命踪迹,从中我们能感受到他旺盛的生命力:1956年8月:“连日去庐林大桥,含鄱口、铁船峰等地作画,虽然炎荒奔涉,体力有所不支,但置身于这应接不暇的秀丽河山中,……(经常)从早晨九时一直工作到下午五时,在烈日中解衣敞怀,诚不知老之将至。”1962年7月15日,“我在富春江一天内连画了三张油画,那时气温经常在三十七度以上,纵然我已是满身痱子,双手紧缚着手套,每天清早就到工地作画。”“1972年,作中国画《雨中荷花》,题曰:“用墨难,施水更难。秃笔病臂写雨中荷花,虽点画烂漫,而真气流衍。”……这样的记录触目皆是,更不用说他以九二高龄十上黄山的壮举了。

1966年,当刘海粟遭遇严重冲击时,他想起了曹孟德的《龟虽寿》。诗云:“神龟虽寿,犹有竟时;腾蛇竞物,终为土灰。老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。”一个人的物理生命可以有极限,他的意志,他的精神生命,却能够超越年龄带给他的生理上的限制。这种生命力若化作艺术,可以铸就不朽。

(白谦慎,知名艺术史学者。1955年生,1978年考入北京大学国际政治系,毕业后留校任教。1986年赴美国罗格斯大学留学,1990年转至耶鲁大学攻读艺术史博士学位,师从著名艺术史学者班宗华教授,1996年获博士。1999-2000年为盖梯基金会博士后。1997-2015年任教于波士顿大学艺术史系,2004年获终身教席。2015年由浙江大学引进,曾任浙江大学艺术与考古学院院长,艺术与考古博物馆馆长。中英文论著有《傅山的世界:十七世纪中国书法的嬗变》《与古为徒和娟娟发屋——关于书法经典问题的思考》《傅山的交往和应酬——艺术社会史的一项个案研究》《吴大澂和他的拓工》《白谦慎书法论文选》《晚清官员收藏活动研究》等。2004年在美获古根海姆基金会学者奖,2011年获美国国家人文基金会学者奖。)

还没有评论,来说两句吧...