主体、感知、转喻、所指、原型、迷思……在时下的学术与评论现场,很多概念和表述相当陌生、晦涩,时不时令人出戏。这些词汇,在中国境遇下被称作理论,更准确的称法应该是:框架。这些作为框架的词汇,为读者提供了词汇和意义之间的连接。今天,人们大多居住在城市,生活在各式各样的住宅,而不是自建的宅第木屋里,类比之下,人们也大多存在于这些作为框架的词汇之中,而不是相对自然的语言之中。语言陌生了,异化了。新的语言被制造了出来,在社会风潮、代理人、公共人的推动下,少部分语言成了人们最常使用的词语,作为框架的词语,作为标签的词语,作为极致黑话的词语。而它们构成了中国曾经熟悉今天又淡漠了的形式论。

1932年,艾克顿(Sir Harold Acton)受邀来燕京大学教英国文学,时新的T. S. 艾略特的《荒原》就被他拿来讲给对基督教、精神分裂、现代诗全然陌生的中国学生,卞之琳坐在台下听到了秘密。卞之琳写诗,属新月派,又自成一体,他关心的是“组织”,所以他还青睐另一位来华英国绅士,瑞恰慈(I. A. Richards),他教今天所称的符号学——在心灵与物质、词汇与意义之间转译的“科学”。形式论的主体便是符号学。也许是历史的误会,形式-内容的样式,代替形式论,跨越了至少五十年,为整整后半个世纪的中国(纯)文学奠定了理论基础。

赵毅衡 南方人物周刊 图

1978年,赵毅衡考入中国社会科学院,师从卞之琳从事莎士比亚研究,两位来自吴音区的莎粉相见恨晚。赵毅衡1943年生于桂林,成长于上海,1963年到1968年就读于南京大学外语系,在全世界青年大学生纷纷参与六八运动时,他成了知青,在乡村和煤矿劳作之余,矢志不渝地阅读,一字不落地背诵莎士比亚。凭借这些积累,他得以在那次给了他日后所要的幸福的考卷上,从容地翻译第三位莎粉的诗歌,W. H. 奥登的《战地行》。

在卞之琳的叮嘱下,赵毅衡接下了瑞恰慈留在中国的遗产,主攻新批评(New Criticism),日后他前三部学术著作便基于此,《远游的诗神:中国古典诗歌对美国新诗运动的影响》《新批评:一种独特的形式主义文论》《“新批评”文集》。他跑遍了北京各高校图书馆,把有关形式论的纸张都翻了一遍,“豁然开朗,一通百通”,几乎是从“现实主义”直升入“抽象”,也就是被语言学、结构主义等洗礼的思想的楼层。翻阅之间,他已然成为理论复兴的参与者,人类学、心理学、世界文学,而他选择了将会被他改变的形式论:新批评、叙述学、符号学、哲学符号学。一笔由老研究员空下来的富布莱特奖学金助了一臂之力,加州伯克利大学的白之/白芝(Cyril Birch)——汉学大家西门华德(Sir Walter Simon)的高徒——与西摩·查特曼(Seymour Chatman)真正将他引入了现代形式论研究的深院。

“文学文本,首先是形式的存在,”赵毅衡在《为建立一个形式/文化学所做的笔记》一文中写道,“而不是意图、主题、创作经验的存在,不是意义或效用的存在,不是内容的存在。”在这篇文章写作的上世纪八十年代末、九十年代初,符号学作为多种思潮中的一种登场了,非大主流,也有不少势量:1988年1月,李幼蒸、赵毅衡、张智庭等在北京开了中国符号学界的第一场会议/论坛,“京津地区符号学讨论会”。当年,赵毅衡尚在伦敦大学东方学院任教,负责一年制硕士的比较文学课程,精神分析、现象学、柏拉图连轴转,抽不出时间专注符号学。

2001、2002年,赵毅衡回国。2010年,他放弃了16年的英国国籍,因为两年前他力主创办了四川大学符号学-传媒学研究所(http://www.semiotics.net.cn),并长期担任所长。符号学-传媒学研究所出版电子刊《符号学-传媒学动态》、半年刊《符号与传媒》,以及“符号学丛书”“符号学前沿”“当代符号学译丛”“符号学译丛”等丛书。到2024年,已过70岁的他,还未退休,继续做研究。他花一辈子做符号学、形式论,自己深为之感到幸福。“我不追求流行,也不可能流行,也不需要流行,我做一个专业工作者。”他表示。

在具体的维度上,赵毅衡展现了对细节的“锱铢必较”,既严肃又浪漫。比如他对自小说(autofiction)、自传小说(autobiographical novel)、仿自传小说(pseudo-autobiographical novel)、类自传小说(para-autobiographical novel)的区分。有时候为了更好地解释与呈现,他会发明概念或词语,比如二我差(人物我、叙述者我)、跳角(人物视角的转移)、规约符号(symbol)、述真(veridictory)、理据性(motivation)、述本时间、底本时间。

日前,新民说·赵毅衡作品系列(《沙漠与沙》《当说者被说的时候 : 比较叙述学导论》)、意义形式论五书(《符号学原理与推演》《广义叙述学》《哲学符号学:意义世界的形成》《艺术符号学:艺术形式的意义分析》《符号美学与艺术产业》)、《赵毅衡论意义形式》《行易知难:赵毅衡文学论集》先后出版。另外,《大江东去:中国文学及其理论》(The River Fans Out: Literature and its Theories in China)、《哲学符号学》(Philosophical Semiotics: The Coming into Being of the World of Meaning)也在近几年由Springer先后推出。

近期,澎湃新闻思想市场采访了四川大学符号学-传媒学研究所所长、国际符号学协会首届学术委员会(IASS-AIS Collegium)委员、符号学家赵毅衡,请他详谈形式论、符号学、结构主义种种,兼及他的学术游历与心声。

访问期间,赵毅衡先生谈吐间展露着饱足的谦卑与礼节。在大语言模型等新技术挑战、“颠覆”着人类的语言的今天,他给出的关于符号学、形式论的表达,不失为一种即时的回应。以下为访谈全文,已经赵毅衡审定。

符号学的世界

澎湃新闻:相较于动物,人类会使用符号。但今天社会普遍存在符号过度使用的现象。今天的困惑反而是,现实成了符号学镜厅,诸多形象、拟像、符号、言说侵占了我们的大脑,从而导致了一种或许可以称之为符号对符号的压抑的现象。如何破解?在物种进化与人类生存的意义上,如何界定符号的作用与副作用,这一界限的存在对人类意味着什么?

赵毅衡:符号造就了人类,没有符号,人类不可能存在。人是意义的动物,当然一个蚊子、一个蝙蝠也是意义的动物,但它们的意义范围很小很小。人不仅掌握了意义,还把意义扩充成一个大意义世界。就每个人而言,意义世界没有那么大,每个人支持、关心的范围也不一样。就人类而言,意义世界越来越大,人类就生活在一个巨大的气泡当中,这个气泡就是意义气泡。没有这个气泡,人的存在没有意义。

那么,意义世界靠的是什么?靠符号。没有意义不用符号表达,也没有符号不表达意义,符号就是意义。缺乏一个可感知的东西,人掌握不了意义,人感知不到意义。比如我看到后商,我从照片、名字、CV上能感觉到你是一个意义性的存在,一个很博学的人,这些都是符号。

为什么人类必须依靠意义?生物都有一个意义世界,都有感知,植物感知到重力,要往上长,动物感知到我的血,不顾死地冲过来。但是生物知其然不知其所以然。人类则想办法知其所以然,人类实际上是拿着一本符号学教科书在成长。

好多母亲说,儿子真聪明,才一岁半,就会假哭骗奶吃。这些小孩已经把感知和意义分开了,不是生物性的肚子饿了就哭,而是想一个目的假哭。我们都经过了这么一个阶段。最近我和出版社为这个事情吵了一架,他说中国儿童是不撒谎的。我说,中国儿童不撒谎,长大后就变成了傻瓜。

澎湃新闻:今天,有大量的符号、语言、界面、媒介,融入我们的生活,人们越来越感受到很难接受和掌握,同时由于符号的涌现而导致的社会与观念的变化。掌握符号的困难在哪里?应该如何掌握符号?

赵毅衡:我先纠正一个问题。符号的社会用法、学界用法都搞错了,他们滥用了符号这个词,他们说某某是一个符号,他们语境中的正确表达应当是象征。比如说,按照他们的说法,范冰冰是符号,不过任何人的名字都是符号,李冰冰、陈冰冰、王冰冰也是符号。后商是符号,赵毅衡也是符号,后商这个符号意义还很丰富。

掌握符号,需要一种自省能力。举个简单的例子,你训练一条狗,看见红灯就停,看见绿灯就往前走。但是狗不知所以然,红绿灯规则其实视周围情况,如果不安全,应当往前开过去,避免交通堵塞和更进一步的危险。狗不知道,狗看见红灯就停下来,哪怕在交通要道上被汽车撞了它也不知道。狗可以学习某种符号,但它不会解释符号,也不知道为什么要这么解释。所以说,人不是和符号相连接,人是和元符号(关于符号的符号)相连接,人是和符号运作背后的道理相连接。

所以,卡西尔说人是符号的动物,错的,动物都有符号。人是元符号的动物,人是知道符号为什么叫做符号的动物。符号学就是元符号学,就是谈符号之所以是符号的学问。要说,人能够遵循符号的命令来行事,太简单了。像第二次世界大战,在布莱切利庄园解码,解码就是找到符号的元符号。

澎湃新闻:所以生活是按照解码成的元符号来行动的。

赵毅衡:是的,就是知其然知其所以然。实际上,人们每时每刻都在做这个事情,古人钩心斗角、宫廷政变,也都是利用元符号来做。

澎湃新闻:今天,生活哲学、伦理哲学特别风靡。那么,有没有可能您所说的元符号的哲学,与生活伦理的哲学在人类身上是统一的呢?

赵毅衡:应该这么说,所有与意识形态问题有关的,都是关于符号规律的掌握。元符号,进入到文化总体的维度上,就变成了意识形态,意识形态就是人类文化的原理。举个例子,体育场上的裁判,他是利用元符号来裁判动作是否犯规,犯规是很复杂的,比如说某个动作可能导致进球,这个裁判就是一套符号。意识形态还是更上层的关系,比如说这里涉及的公平。

澎湃新闻:也就是说,符号学,关于元符号或意识形态的研究,其实是对自然与人文二元悖论的超越,对吗?

赵毅衡:这个说法我赞同。纯自然,也就是物自身的状态,是超越符号范围,超越意义范围的。但是物自身不断往后退,人类的知识不断拓展,人类知道物自身必然存在,人类往前扩展的过程证明了物自身的存在。所以,整个物世界如何变成了意义世界的,那就是人类的知识的进展。所有的意义都是心物二元。符号学的起点既不是物起源,也不是心起源,而是心物二元起源。

故事如何讲

澎湃新闻:“人是会叙述的动物。”这是您的博士论文《当说者被说的时候》的开头第一句话。可以理解为,您对叙述的研究、理解、思想,是基于人,而不仅仅是基于文学的吗?

赵毅衡:只有人会讲故事,其他动物不会讲故事。我们有很多实验,一只狐狸好不容易饱餐一顿,没吃完把它藏起来,他记得藏在什么地方,但是他不记得为什么藏。记忆动物也有,我们叫个别事件的记忆,但只有人记得某个事情情况如何,把它们串联起来,其他动物有可能忘记,为什么?用事件串起来后,特别容易记住的,因为它有个前因后果。

所以人用了符号后,人才主要使用符号进行记忆,到后来人用符号讲故事,讲故事是把经验串接起来,往往会拉入一些神明、神话的人物,这个很有必要,因为有了前因后果,我们才信服了,都能认同,不解释前因后果大家不认同,当然首先是自己认同。

比如打雷,这人是坏人,被打死了。为什么这人是坏人,他被打死了,反过来说很不公平,他必须解释这个问题,解释了才知道这个时候就必须,躲开雷。整个文明,人类的故事体系,前因后果体系全部是靠故事连起来了,我们叫它神话,只是现在叫神话,那时候它们是科学。

故事不一定是虚构,如果是实在的故事,它不需要虚构。比如你把手指刺破了,嘴来吸一下,涂在脸上,这样一弄就能阻止下次被刺伤。

澎湃新闻:现在很多人都能意识到更多的分裂的感知、弥散的故事、看似扁平的话语。所有这一切都将我们再一次推向了故事。好像我们对故事的需求越来越多。后现代之后,或者超当代,叙述变得复杂、多层次,超叙述也变得很普遍。

赵毅衡:因为人对故事的需求到现在还是没结束,我们一直在讨论,如何讲好中国故事,为什么要讲成一个narrative,就是要让人信服。

至于这样的需求多了少了,没有统计资料,我们无从对比,当时民间的情况怎么样我们不知道,我们只知道印下来的故事并不太多,如果古代有录音的话,我们就可以知道语言究竟是如何起源的。现在媒介的发达,可能现在变异更多了,变化更多了,参与的人更多了,远远超出了那个时候,那个时候可都是口授的,外婆说的父母说的,它的有效性可能超过了现在的网络传播。

澎湃新闻:唐传奇、各类后现代小说、林纾、巴尔扎克,可以一道纳入叙述分析中吗?因为往往时代和环境变化,看似相同的叙述也要执行不同的功能,比如狄更斯在叙述中对读者或隐含读者的询唤是基于小说报刊连载的形态,而杜拉斯的询唤是基于小说新的形态,或者小说家对叙述层的穿透。或者说,叙述学如何处理如此多不同的文献?尤其是涉及现代早期与当今,或者五四前与当今如此大的区别。

赵毅衡:我们讲形式论就是讲的规律,所谓形式就是广度,就是和所有相似结构的叙述。这是好多传统文学系的人不舒服的原因,传统文学系认为唐诗和宋词、宋词和现代诗完全不一样,应当说普遍规律是永远有的,你如果躲避这个普遍规律,随你,至少允许一部分人做普遍规律的业主。

澎湃新闻:您主要是研究形式的学者,形式论、新批评(兼有本体论和形式论)、符号学、叙述学、意义学。关于形式,您打了一个相当妥帖的比方:人们总是去解读情节/故事,却总忘记如何解读对情节/故事的解读。同时您也认为,文化首先是形式。 形式于您而言的重要性在哪里?这里的形式与内容形式之辩的形式不同之处在哪里?您早期经常将禅、意象与形式诸类牵连在一起,那么,形式之开放性又在哪里?

赵毅衡:叙述是形式,叙事是内容,对不对?牵涉形式意义与内容意义的问题,肯定,文本中的形式是有意义的,内容也是有意义的,但是形式意义跟内容意义是两码事。内容有深度没广度,形式没深度有广度,它看似浮于表面,但其实是规律。我喜欢举的一个例子是,大河入海口是扇形的展开,银杏叶也是扇形的展开,银杏叶怎么跟入海口相比?它们规模完全不一样,但是它们的形式是一致的,都是扇形的展开。形式有广度,它就引出来了很多以前我们没注意到的。

老百姓看叙述是看故事的,看人物/角色,有没有爱上那个人物/角色,这个是最关心的事情。你说的大部分文本是叙述的展开,内容的主场,不能这么概括,开头可能讲点叙述技巧,叙述不等于叙述技巧。叙述牵涉的问题非常复杂,叙述就是形式,我们常说,形式和内容是可以互相转化的,形式是内容化的形式,内容是形式化的内容,这就是空话,没说出个道理。道理就是什么?形式当中有一部分是来自内容的。

形式论者普罗普(《民间故事形态学》作者)提出俄国民间故事有31种功能,而且31种功能的顺序都差不多:一个英雄成长,路上碰到什么人,给他启示,让他变成一个真正的睿智的人,另外一个考验让他变成更勇敢的人,完成了什么成效,得到什么奖励,变成一个更有用的人,可能是部落的首长。当初整个学界大吃一惊,本来是内容的东西,它变成了形式。另外就是格雷马斯方阵,现在很多人瞧不起,说是格式化,其实不然。格雷马斯把二元对立变成10个关系,所有看起来内容化的东西,男追女还是女追男,谁在帮助他谁在阻碍他,都变成了一个形式公式。

学者能够把内容形式化,但是不可能把形式内容化,因为形式内容化是时刻在进行的形式,是融化在内容当中的形式。

形式论在中国

澎湃新闻:比较1980年的文学论文和2023年的文学论文,最大的差异或许就是,后者采用了符号学、叙述学的分析法。不仅如此,阅读一部电影、鉴定自我的感受、评议社会的故事,都较以往更加在符号学、叙述学的意义上言说。为什么但凡涉及分析、理解,就要采用符号学、叙述学?

赵毅衡:普及了吗?文化学之所以难以为整个学术界所接受,是因为翻译喜欢布尔迪厄所说的元叙述(meta narrative),不喜欢条分缕析,一条条从形式上解决,再逐渐扩大化,从形式上把握。中国人思想意识一直有这么个缺点,不能从形式上把握,老要问这有什么用。

其实,解答了一个问题就是用途,以后有没有用那是以后的事情。经世致用实在是大问题,全国有多少万大学教师,允许一两个做特别的思考,也没有所谓的损失,对吧?有部分人做相对论和量子力学,你说量子力学有用,因为你看到有用,先开始一点没用,是无用之学。

我们不应当,也不希望变成中国学术的主流,整个中国学术界变成空谈家。相反呢,事情我等有用了才做,挺糟糕。实际上,允许暂时看起来无用的事业,对中国学术没什么损失,暂时看起来无用,将来万一全是无用的也没有关系,亏了什么。

澎湃新闻:您的希望是什么?

赵毅衡:我希望形式论能推到一个比较高的程度,而不再仅限于方法论的程度。中国人目前对形式论的接受,主要还是从方法论起手,在这个维度运用符号学、叙述学,其实这已不是符号学、叙述学。但我把形式论推到一个哲理高度,“意义”高度,这时候你能不能不思考这些问题吗?意义理论实际上分成两个部分,一个是意义形式,一个是形式意义。意义形式其中就包括形而上学,中国对形而上学,以及形而上学理论家的迷恋,我搞不通。

澎湃新闻:在对照的视野下,中国的符号学(及其建设)发生于“理论终结”之后,它所发生的二十世纪末二十一世纪初较符号学缘起的年代晚了一百年,错了一个年代地层。这样的错过,对中国符号学提供了哪些不一样的挑战?而是否可以说,这本就是一个悖论?

赵毅衡:中国人对体系,对抽象的思维的体系不感兴趣,从古以来都是如此。中国的想象力都来自佛经,来自佛学。有了佛学,中国通过学习、吸收,进入了理学,进入了心学。以前就是读经,用寻章摘句的方式处理。

中国人喜欢大而化之,不喜欢专业技术,不喜欢逻辑。先秦诸子当中,名家是最注重逻辑的,名家实际上是中国第一个符号学派,但是儒家批评很严重,儒生都不学,以后的确就绝了。到了唐太宗的时候,玄奘带来了唯识宗,唯识宗是佛学中最讲逻辑、最讲意义关系的,皇帝支持,玄奘名声非常响,建了一个翻译场,传了不久也没了。中国人喜欢大而化之的空论,当然我们不能说空论是不对的,只是从大的概念把握,实际上是比较容易的。所以到现在为止,形式论、分析论的体系,在中国还没有站住脚。

澎湃新闻:2000年前后,形而上学、理论的大规模应用是有它的良性效果的,但很快,大家普遍越来越意识到,理论和现实脱节了。现在其实很多现实、现象、故事,已经不被人讲述了,因为很可能那些表达体系、表意方式、叙述冲动、感知能量一直处在被压抑的状态。

赵毅衡:这个问题是令人恼怒的。很多文章会引用,直接引语的,间接引语的,这些都酝酿着整个叙述文本的构成,但具体分析,这些文章都喜欢大的,能给中国社会造成重大成果的。整个学术界都缺乏分析精神,当然这与中国讲究知行合一、学以致用有关。知行合一、学以致用,这话是错的,我有本著作《行易知难》,大多时候人们往往做却不知所以然,不想用理由来说服自己,认为实践高于一切。进而言之,人类进步并不是靠实践,人类进步是靠思想。

应当说,不能老怪中国落后,中国实际上有很多年不想谈这些东西。1930年代的时候,瑞恰慈(I. A. Richards)等人来燕京大学、清华大学,掀起了形式论的高潮,相当多学者去听课,我的硕士导师卞之琳先生在燕大,他就到清华去听瑞恰慈。那一段时间就培养了一大批做形式论的,但后来战争环境、军事体制,就无法去处理这些。那个年代的影响到现在还存在。到思想解放,立马就有人做形式论。

赵毅衡的源与脉

澎湃新闻:早期您做学术还没涉及感知,还是某种结构主义符号学,后来慢慢发展为一种更广义的形式论。您是怎么完成这个过渡的?

赵毅衡:我的知识架构,我的雄心变化了,变得更大了,超过结构主义的要求了。说句老实话,我一直在讨论一个非常复杂的问题,也就是第三人称。第一人称是一个叙述者,我看见他,我翻日记,它有个人出场的,这个出场的人是作者的代表。第三人称,西方学术界到现在为止还认为,第三人称是无人称,没有人称没有叙述者。我们认为叙述必须要有叙述源,如果不是个人,什么都可以,那显然不是鬼。

源头是什么?我就提出了框架叙述,一个叙述者可能是个人格,也可能像光的粒子和波一样。只有这样才能解释。作者委托一个叙述者人格,委托一个叙述框架来处理那些问题,不然的话,第三人称小说、电影、戏剧完全不在讨论之列,所有的声音来自一个可分析的源头。竟然有人说结构主义老,没有叙述者了,老外都是如此,很可悲。我扩大了讨论的范围,我认为我们必须提出一个最基本的人格和框架。

应当来说,我的兴趣是比较广泛的,我到35岁才能够读研究生,40岁才能够出国留学,很晚了,样样做得急,但是我的兴趣比较广,35岁之前乱读了好多书,知识面比较宽,所以当时我做了好多离开形式论的,现在想想很懊悔,人生苦短,你必须做出成绩来,最后加紧时间把它补齐了。有的东西我不做,别人也能做,但形式的东西,别人至少还要走一段时间程。

澎湃新闻:其实叙述者总体来说不能是人格,而是类似艺术上说的消失点一样的存在。

赵毅衡:是的,叙述者是一个虚拟的东西,也是一个框架,如果作为小说,就必须有这样一个框架,这个框架可以弄得非常具体,比如街边的普通苍蝇馆子,叫难吃面馆。它当然是故意求新奇,引起大家注意。这个招牌就体现了叙述者和老板正好相反,老板的意思是我是不难吃的,我是非常好吃的。那么这个框架在哪?这个框架就是挂招牌的语境,这个框架就是叙述者说了反话。

澎湃新闻:后来您探求意义学(哲学意义学),以及更远更大的体系。从符号学到意义学(哲学意义学),您的研究思路是什么?

赵毅衡:我的符号叙述学是在内容形式化这个基础上的再进一步,也就是意义形式化。最简单的例子就是,马歇尔·麦克卢汉说媒介即信息,这话是不通的,因为信息传授的是内容,没内容的信息不是信息。他之所以这么说,是他发现内容是可以悬置的,在这种情况之下,信息靠的就是媒介。像书写媒介、广播媒介、数字媒介,完全划分了不同的时代,因为内容可以悬置。

具体谈一个问题就有内容,但谈大规模问题,就必须把内容暂时悬搁,以找出规律,这就是意义的形式。所有这一切,必须从最基础的谈起。

形式论的本质是检查意义是什么意义?是意识和客观世界之间的关系。形式论把心和物两端结合起来,没有形式论,心与物无法结合,人就处于隔绝的状态,心和物只有单向的关系,不可能肯定是双向的关系。关键的问题在于我的意向性是必须由追求意义来满足的。就是世界的存在,我的意识给它以意义的存在,世界给我的意识的追求意义以存在的理由。这个意义是对还是错,那是另外一回事。

澎湃新闻:好像您一直在讨论“人”。这使我意识到,没有人就没有形式论。

赵毅衡:说句老实话,没有人的话,就没有形式的需要。形式论也是高度人性、人文的数学。

澎湃新闻:您做研究时会发明词语、概念,比如二我差(人物我、叙述者我)、跳角(人物视角的转移)、符义学(semantics)、规约符号(symbol)、述真(veridictory)、理据性(motivation)、述本时间、底本时间。为何要独自发明?

赵毅衡:大概有一半是我自己创造的词汇,为着这个词汇、术语它更能说明问题。

现在有学生提出了二主差,两个主体之间的差别,也有学生提出了宏文本,这也很好,我很欢迎学生挑战,因为这个是共同的事业。学术是公信公器,我只是借我的手来做,我没有那么伟大,只不过是这个公器我的手,我已经很满足了。

一辈子的事

澎湃新闻:您后来回国并创办四川大学符号学-传媒学研究所。符号学-传媒学研究所出版电子刊《符号学-传媒学动态》、半年刊《符号与传媒》,以及“符号学丛书”“符号学前沿”“当代符号学译丛”“符号学译丛”等丛书。您怎么总结这些年的工作?

赵毅衡:符号学成了我一辈子的事业。在中国,符号学还是一个比较新的东西,需要好好努力。应当来说,瞧不起符号学的人挺多的,瞧不起的人大部分都不懂,不想弄懂,不耐烦,提不出这么多问题。文学界、艺术界、批评界往往是就内容谈内容的,不是形式意义的批评,至今为止还没有,我是觉得很遗憾。话说回来,我的工作也就是尽量把我的工作做好,我不去说服什么人,到了这个年龄,他坚持了一辈子,低于真实高于真实,低于生活高于生活,说惯了,就变成了这个东西的信徒了。

最近招学生、硕士生、博士生,拿好多奖一大串,我问他看了什么书吗?说不出来。这本书你看过吗?没有。搞什么鬼?你看,哪有那么多容易创新的事情,不读书成了大问题了。

澎湃新闻:您说您一辈子做符号学,很令人感动。

赵毅衡:现在人一辈子做不了多少事,能做好一件事,死可瞑目了,就是这样。说句老实话,我没有这么崇高的观念,我只知道人一辈子做不了什么事,真的做不了什么事,能把一桩事情做好就很不简单,我属于努力把一桩事情做好的人。当然,我不认为,形式能包打天下,我也不希望整个中国学术界做形式论。我已经选了形式论,就觉得形式论意义无穷,何必不做下去,我到现在还没有做完。

澎湃新闻:早期阶段,是什么促使您选择了形式论?

赵毅衡:人的本性。我生命中有一段时期,努力是没有用的,全靠搞关系,到最后可以考试了。领导跟我闹到什么程度,我就不详细说了,最后我初试考了社科院第一名,他就没办法了,好不容易得到了一个读书的机会,是个幸福。有次迎新大会,我就说你们要知道你们是幸福的。他们大笑起来,他们把考试当作一个最可怕的事情,最可恨的事情。我能做自己想做的事情,做出对人类有用的东西。为什么不做?

我最早做叙述学,再做符号学。目的很明确了,乐在其中,我也知道这个东西不可能每个人都认同,我自己把一个体系的所有的细节都穿透,那就是我的幸福。一辈子把脑子放在这个问题上是很大的福气,我谈的不是对人类有多大的东西,我谈的是我对这个体系能不能做到最大的极端。就是这样。

澎湃新闻:1978年,您在中国社会科学院追随卞之琳教授研究莎士比亚,并开始研究形式论,某种意义上您是中国完整研究形式论的唯一学者。卞之琳于1964年聘入中国社会科学院外国文学研究所,他研究莎士比亚、布莱希特以及艾略特。可以理解为,卞之琳教授信奉形式论吗?

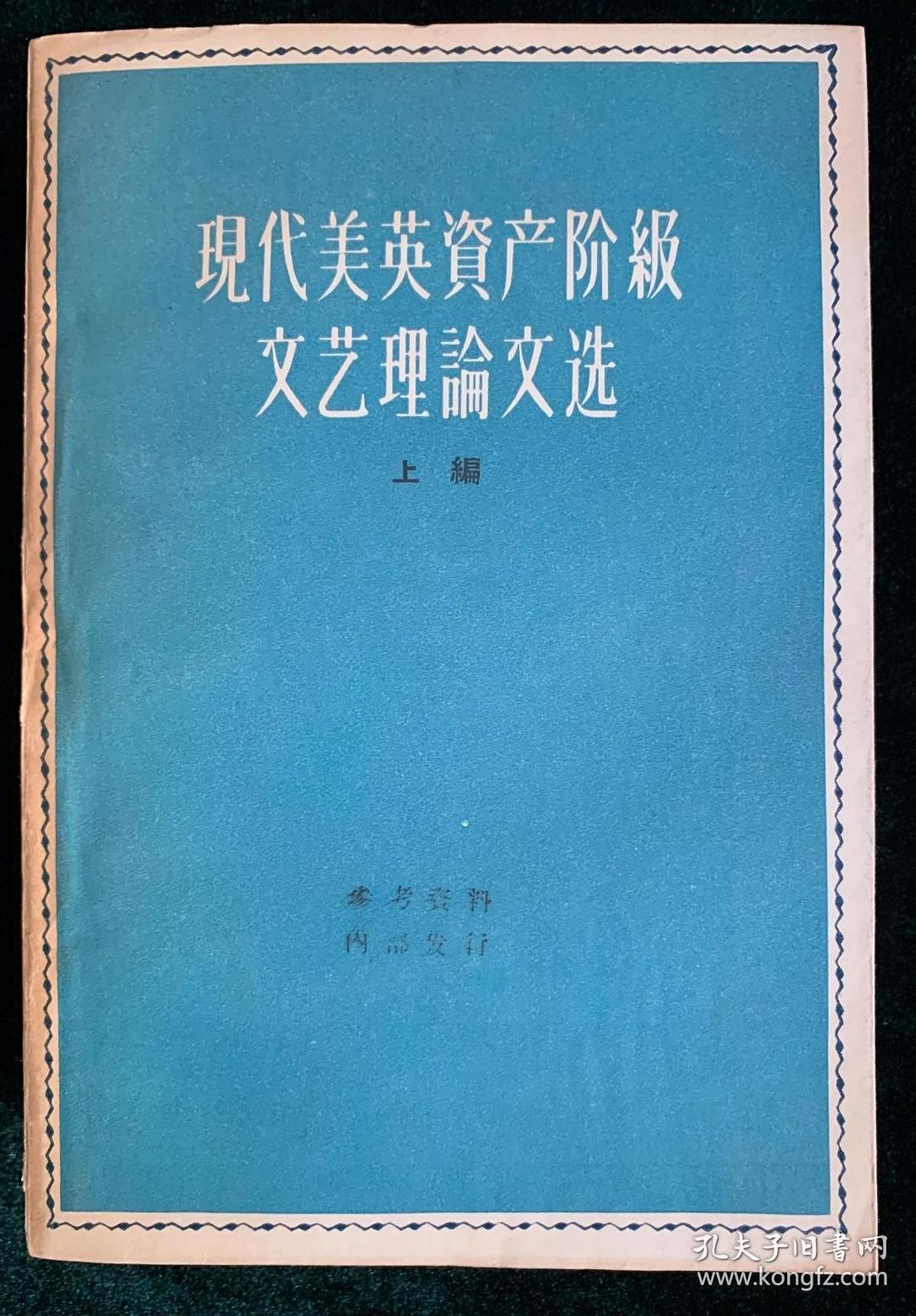

赵毅衡:卞老师觉得他1930年代欠了瑞恰慈的债,瑞恰慈到中国来6次,是花了心思的,对卞老师的影响是很大的,但是中断了。1962年的时候,中国出了一本叫做《现代美英资产阶级文艺理论文选》,集合了当初的最主要信息,第一篇就是卞之琳译的《传统与个人才能》(该译本最早发表于1934年《学文月刊》第1卷第1期),这本书非常宝贵。到了1979年,这个事情已经过了快20年了,所以变成不仅怀念1930年代,而且怀念1962年。1962年是一个暂时放松的年代。他希望我在新的时代能够把这个工作搞下去,所以我一开始就选择了新批评,新批评是一个形式论,但不是典型的形式论。

到了伯克利,我才集中力量做的叙述。当时伯克利的修辞学教授西摩·查特曼将我引入了门,我在他的影响下写了《当说者被说的时候》。这本书到现在也并不懊悔,它解释了很多学生搞不懂的东西。这也有机缘。

我们那一代学者,学问是散的,大多是内容规定的,比如美国黑人文学、美国南北战争、美国超验主义,一辈子做一个内容性的东西,我一定要做出一个有规律的东西,那就是形式的。

(黄欢对本文亦有帮助,特此感谢)

还没有评论,来说两句吧...