约翰·伯格(John Berger)在其经典文章《为何凝视动物》(Why Look at Animals?)中提出,工业化带来了人类与动物的关系的根本性变化。在前工业社会,动物是人类日常生活的重要成员,其存在不仅为人类提供劳动力、食物和资源,还构成了人类文化和社会秩序的关键部分。然而,工业化之后,动物逐渐从生产和生活的核心地位上退居,转变为被动的凝视对象。它们的实用功能被机械设备取代,而其象征性的存在则被转移到动物园、文学和艺术等领域。

伯格将动物视为现代社会中的“失落对象”,表达了对前工业化时代的怀念。这种喟叹反映了现代城市中人与自然之间的隔阂,以及这种隔阂在艺术作品中的呈现。然而,从更为历史的角度来看,伯格的论断并不完全准确。一方面,在近代工业化的城市中,动物并未完全撤离。另一方面,尽管现代城市常被视为自然的对立面,但通过技术和资本的力量,人类能够更有效地接近和支配动物,将其纳入人类活动的空间。城市史对动物的重新关注质疑了这种怀旧式的哀叹:在现代人类中心主义的城市扩张过程中,动物依然扮演着重要角色。与其说动物从现代城市中撤退,不如说工业化重新塑造了人类与动物在城市中的关系。在19世纪的城市中,人类与动物的共生关系尤为显著,这种关系塑造了工业化和资本主义制度下现代城市的形态与景观,以及城市居民的身份、文化和情感。

马便是这一现象的突出例证。在当代城市中马匹已不常见,但在工业化早期,马与城市生活密不可分。它们作为活跃的有机体,深嵌于城市的运转之中,为城市的扩展和发展提供动力支持;同时,作为工业生产中的劳动力,马与工人一道承受资本主义系统的剥削,成为现代政治经济制度下的牺牲者和能动者。此外,马还曾是城市文化和娱乐的主角,通过赛马、展示和表演等活动,塑造了现代城市的文化生活和阶级认同。在当代马匹撤退后的城市中,马作为承载着历史与回忆的符号,重新提示了前工业化时代与现代世界的模糊过渡。在其多重角色中,马匹展现了近代城市的多重面向,并在人类中心主义的历史之中绘制了更丰富的图景。

作为城市技术的马

现代城市的发展与技术进步密不可分,但这一进程并非始终由机械与钢铁主导。技术不仅限于金属、蒸汽或电能驱动的机械装置,还可以通过有机生命体的力量与特性来实现。在蒸汽机全面接管工业动力和城市运输功能的初期,马匹作为关键的城市技术元素,深刻影响了现代城市的形成。尽管在前工业化时代,城市中也广泛使用马匹作为运输和交通工具,但工业化生产的需求、城市人口和规模的扩张、城市阶层的分化以及理性化治理共同重新定义了马匹的价值,使其成为支持城市运转和塑造城市景观的重要力量。

马在近代工厂中作为动力来源使用,其作用常被与机械类比。马匹本身从17世纪开始就构成所谓“马匹引擎”(horse engine)或者“马匹动力”(horse power)机械的一部分,随着蒸汽动力的成熟,马进一步成为机器的尺度:瓦特在1775年以马的力,即马力(horse-power),来衡量蒸汽机的输出功率。与此同时,作为“活的技术”(living technology),马匹凭借其肌肉、耐力与灵活应变的能力,在城市交通、物流乃至空间扩张中承担了核心功能。这种技术的具身性使得动物在工业化与都市化进程中,尽管与机械设备截然不同,却同样扮演了关键角色。

首先,马作为运输网络的核心枢纽,展示了生物活力与城市需求的直接对接。在19世纪的伦敦、巴黎、纽约等大都市,马匹牵引的马车为日常出行和商业货运提供了基础动力。伦敦的公交马车(omnibus)在1829年首次投入使用,迅速成为城市公共交通的核心。新的公交马车免去了预定,可以随上随下,连接了城市中的重要场所,迅速成为城市中产阶级居民日常通勤的手段。美国的有轨马车(horsecar)更是将马匹与轨道技术结合,以提高运输效率。据统计,到19世纪70年代,仅纽约就有超过10万匹马在街道上行驶,为数百万市民提供服务。马车配合了城市的扩张,为普通居民提供了更强的通达性。在纽约,因为马车的普及,曼哈顿的中央公园成为受中产阶级欢迎的消遣目的地,到1870年,乘坐马车抵达的游客数量已经超过了步行;在布鲁克林,城市边缘新开发的绿地和野餐场所受到更多人的喜爱;而康尼岛(Coney Island)在19世纪50年代之后旅游的兴盛也得益于岛上的公交马车线路和布鲁克林兴建的有轨马车。在19世纪的上海,西方马车也是城市现代性和流动性的象征。晚清文人池志澂在《沪游梦影》中对西方马车大加赞美,认为它“宜冬宜夏、宜日宜夜”,是“游沪者必有事也”。(葛元煦等:《沪游杂记∙淞南梦影录∙沪游梦影》,上海古籍出版社1989年,第160-161页。)马匹的动力不仅提升了城市居民的活动能力,还通过连接工作、居住和休闲场所,重塑了城市对人的意义。

除了运输人,马匹在城市物流体系中的作用同样不可忽视。工业革命后,城市对原材料、燃料和食品的需求急剧增加,依靠马匹的货运网络支撑了城市的供给链。在伦敦,煤炭、砖瓦和啤酒等货物主要通过马车运输,甚至城市废物处理也依赖马匹。这种高度依赖不仅促进了城市经济的发展,也深刻影响了城市空间规划。与纯机械车辆不同,马的动力系统是有机的、可适应环境的生命形式。在陡坡路段,马匹会本能地调整步伐与呼吸节奏;在拥挤巷道中,马匹能够感知环境变化,灵活调整行进路线。这种由生物肌体直接承载的技术特性,使马匹不仅是运输工具,更是具备自动调适和灵活反应能力的移动装置。

这种具身技术的存在,促使城市基础设施和空间规划围绕马匹的身体进行调整。道路的宽度、坡度和铺设材料,都需适应马匹的行走、着力与休息需求。例如,19世纪中叶巴黎奥斯曼的城市改造中,马匹和马车的需求直接影响了街道的宽度与布局。在英国,自18世纪末起,碎石路面逐渐取代鹅卵石街道,以减少对马蹄的损伤。19世纪,约翰·玛卡丹(John McAdam)发明的铺筑技术成熟,沥青、木板、煤油和花岗岩等材料也被广泛用于路面铺设,以兼顾道路的平整度、噪音控制和马匹的安全。城市建筑也必须适应马匹活动的需求:在加拿大蒙特利尔,19世纪下半叶城市人口增长和地价上涨推动了多层排屋的兴建,但是排屋的底层往往留出10英尺宽的通道,方便双驾马车通行,既节省了地块又承担了从前窄巷的功能。

马的生物性不仅带来便利,也引发了诸多问题。19世纪,随着城市中马匹数量的激增,马粪成为严重的卫生问题。一匹马每天排便超过10公斤,1840年规模较小的蒙特利尔仍能将马粪出售给郊区农场作为肥料,但仅仅四十年之后,城市规模的扩张和马匹数量的爆发式增长让这个解决办法不可持续。在更庞大的城市,比如纽约,情况更糟。在19世纪中叶,曼哈顿的马粪仍然可以被售卖到布鲁克林的农场,但是到了19世纪末,超过10万匹马产生的马粪已经无法处理,大量马粪堆积在街道上,恶臭、苍蝇、疾病随之而来。1898年在纽约举办的世界首届国际城市规划会议上,来自全球的代表们最关心的问题并非住房供给、基础设施或者经济发展,而是马匹污染,但在三天的讨论后,他们仍未找到有效解决方案——直到汽车全面取代马车,城市卫生问题才得以缓解。

作为“劳动阶级”的马

尽管马在城市中长期承担繁重的劳动,它们与人类的关系却并未局限于工具与使用者的对立。19世纪,随着保护动物运动的兴起,许多城市居民开始重新审视这些为城市运转付出汗水的生灵,认为它们同样值得尊重与善待。伦敦皇家防止虐待动物协会(RSPCA)在19世纪英国保护马匹方面发挥了关键作用,通过宣传正确照顾马匹的方法,推动法律改革,设立公共饮水槽,确保劳动马匹获得清洁饮水,并巡查街道,制止虐待行为。这些公益实践为冷硬的劳动关系注入了温情,促使人们从另一个角度思考城市运转与自然生命的关系。

在精英阶层的慈善理念与城市的管理和规划考量外,马匹更深刻地融入底层工人阶级的日常生计。在工业化都市中,马车夫、马厩工人、马蹄钉铁匠及马饲料店小商贩等,都依赖马匹维持生计。他们掌握为马匹钉掌、调教、搭配负载、季节性喂养及马群管理的技能,将有机生命的生理特征转化为可控的技术细节,使动物成为城市运输体系中的独特技术组件。在这一层面上,马不仅是动力来源,更是人类社会组织、分配与利用的复杂技术系统的一部分。

由于工人阶级与马匹在劳作中的紧密关联,历史学家尝试赋予马匹主体性,将其纳入资本主义历史叙述,甚至视为劳动阶级的一部分。杰森·赫里巴尔(Jason Hribal)在《动物是劳动阶级的一部分》一文中,从动物的视角挑战传统劳工史的人类中心主义,指出从17至20世纪,动物劳动推动了资本主义经济的扩张。在人类与动物的关系中,尽管人类系统性地剥削和支配动物,资本主义制度却将动物转变为无偿劳动力,与工人阶级共同遭受剥削。绵羊在羊毛贸易中被视作工具,通过控制育种提高产量;肉类工业将动物商品化并工业化屠宰;奶牛在工厂化条件下被操控以最大化牛奶产量。类似地,工业化城市中的马匹作为制糖、采矿、纺织等行业的动力来源。

在这种背景下,马匹不仅受到人类的剥削,还在资本主义制度下成为“劳动者”,与人类劳工拥有相似的历史经验。因此,近代城市中的马匹与人类劳动者形成了复杂的情感和政治关联。马车夫、马厩工人、铁匠及马饲料店商贩等,通过与马匹的协作,建立了独特的默契与肢体语言。熟练的马车夫能够通过马匹的步伐和神态判断其疲劳程度,适时停歇或调整负载;工人们则在马厩中提供良好的居住条件、清洁饮水和定期检修。这种共生关系不仅在生产与流通体系中发挥作用,也在政治、情感与伦理层面交织,使得善待马匹的呼声在底层人群中广泛产生共鸣。

这一社会现实在文学作品与纪实文本中得到了生动的展现。英国作家安娜·斯尤尔(Anna Sewell)于1877年出版的《黑骏马》(Black Beauty)通过一匹马的视角,清晰描绘了马匹与工人之间的互动与联合。从出租马车夫到马厩工人,这些人物的生活与马匹的健康状况密不可分。书中善待马匹的角色往往获得更高效率与良好口碑,而粗暴对待马匹的雇主与工人则面临产能下降与名誉受损的结局。类似情景不仅存在于文学,亨利·梅休(Henry Mayhew)的社会调查纪实《伦敦劳动与伦敦穷人》(London Labour and the London Poor)同样关注了都市经济链条中的底层劳动者与他们依赖的马匹。无论是儿童文学中的温情叙事,还是社会观察的纪实描述,都佐证了马匹与工人阶级之间复杂的关系,揭示了19世纪现代城市形成时期动物劳动力与人类基层劳动群体交织共生的多层面图景:一方面,体现了政治经济与生产条件的紧密关联;另一方面,也为现代都市注入了更多的人文关怀与道德自省。

作为城市奇观的马

在近代城市中,马匹不仅是动力的来源,更成为蓬勃发展的大众文化中引人注目的公共奇观和文化符号。在欧洲、美洲以及新兴的亚洲都市,赛马、马戏团和动物园中各种形态的马匹形象层出不穷。这些公共文化空间与表演活动,使城市居民通过观看、讨论和消费马匹的形象,理解自身的社会地位、时代特质以及与全球的联系。在这一过程中,马不仅是生产与运输的工具,也是塑造城市身份和现代性认同的重要媒介。

首先是赛马。赛马场不仅是竞技运动的舞台,更是城市精英展示身份与财富的社交场所。英国的赛马活动虽起源于17世纪,但在19世纪之前主要限于乡绅和贵族阶层的乡村运动。随着19世纪中叶铁路的扩张和收入的增长,赛马运动从地区性、乡村性转向都市化。伦敦、华威、曼彻斯特、利物浦等城市成为赛马运动的中心,地方的士绅和贵族逐渐退出赛马活动,赛马转变为基于商业运作和上层阶级投资的运动,更成为面向普通城市大众的都市奇观。在英国的爱斯科赛马场(Ascot Racecourse),上流社会通过购买、拥有、展示和赏鉴昂贵赛马,彰显其文化资本和社交地位;每年的赛马季则成为大众聚会和庆祝的狂欢时刻。

这种以马匹为核心的都市奇观也在大西洋彼岸的赛马场中上演。在查尔斯顿、里奇满、新奥尔良,赛马成为展示魅力、时尚和财富的时机,为美国本土精英与中产阶级构建了独特的现代都市感。相应地,新兴的亚洲城市也通过西式赛马创造了全新的社会认同模式。例如,19世纪末至20世纪初的上海跑马会(Shanghai Race Club)由西方侨民与本地精英共同推动,将西方式赛马精英文化嫁接于中国城市环境。这种情景下的马匹不仅象征力量与速度,更展示了欧陆现代生活图景、资本流动与品味秩序。自19世纪下半叶起,赛马成为上海城市生活和城市文化的重要组成部分。如张宁所言,华人视跑马为娱人耳目的盛景。每当赛季来临,观者不惜劳苦前往城外跑马场,使原本荒落之地“至是有尘嚣气象”。(张宁:《异国事物的转译》,第234页)这一盛景在清末的小说中也有所体现:

“但见场上边人山人海,那马车停得弯弯曲曲的,不知有几百部,也有许多东洋包车在内。车中的人,男的、女的、老的、小的、村的、俏的,不知其数。还有些少年子弟坐着脚踏车在场边兜圈子儿,瞧看妇女吊膀子的。又有些乡村男女与着一班小孩子们,多在场边搭着的木板上头高高坐着,真正看跑马的。至于那些大人家出来的宅眷,不是坐在马车上瞧,也有到泥城桥堍善钟马房洋台上面出资观看的人。”(孙家振:《海上繁华梦》上,百花洲文艺出版社2011年,第55-56页)

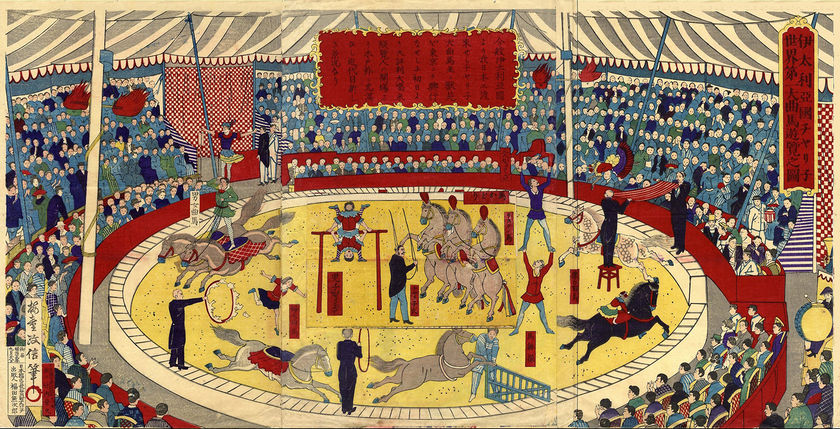

另一个与马匹相关的城市奇观是马戏。19世纪的国际化马戏团活动遍布欧美,并逐渐扩展到亚洲的东京与上海,成为都市娱乐与文化交流的重要媒介。在这些马戏团中,马匹作为明星表演者,既展现了高超的驯化技艺,又承载了跨文化交流的深厚内涵。国际化马戏团通过高难度的表演和精美的装饰,吸引了全球观众的目光。例如,著名的巴纳姆和贝利(Barnum & Bailey)马戏团在欧洲和美洲巡演期间,号称最全、最美、最盛大的马匹秀。在灯光、音乐和人工搭建的舞台场景下,马匹与人类杂技演员共同完成复杂的队列动作、跳跃和旋转,这些高度同步的协作不仅展示了驯马技艺的精湛,也将马匹塑造成一种视觉奇观,吸引观众观赏。

19世纪下半叶,西式马戏团依靠轮船网络向亚洲城市扩展,车利尼马戏团(Chiarini’s Circus)尤为成功,足迹遍及全球。明治时代的东京正处于快速文明开化的转型期,西方马戏团的到来象征着这一转型的具体体现。1886年,车利尼的马戏团到日本的长崎、东京、大阪等城市巡演,甚至为明治天皇表演,并接受了天皇的赏赐。西式马戏的亮相吸引了大量观众,折射出日本市民对西方技术与文化的强烈好奇心,并通过浮世绘的表现融入了明治时期的市民文化。在中国,尤其是在沿海的港口城市,西式马戏演出成为外侨社区与本地精英的共同娱乐形式。19世纪70至80年代,车利尼马戏团在中国沿海城市巡演,给中国观众留下了深刻的印象。尽管中国人习惯于杂技与戏曲,马戏表演却带来了全新的娱乐体验。车利尼的广告提及多种表演动物,但真正的卖点仍是马匹表演。观众对驯马技巧、马背舞蹈等节目表现出极大兴趣,这些表演不仅展示了马匹的力量、秩序与灵活性,还通过舞台设计和音乐营造出西方奇观的异域感,使中国观众有“万人空巷斗新妆之慨”。王韬在其作品中评价道:“西人马戏,倍诸变态,凌虚绝迹,一篇神行,诚令观者目不及瞬,口不能状。”(王韬:《瀛壖杂志》,沈恒春、杨其民标点,上海古籍出版社1989年,第126页。)

此外,马匹在动物园中也成为展示的奇观。19世纪的动物园不仅是城市休闲与娱乐的新场所,更是全球化都市网络中知识生产与文化权力的关键节点。西方国家率先以科学分类和知识展示为核心,将马匹与其他动物纳入“展览自然”的框架,彰显了人类对自然的控制力与科学探索的成果。家马自然不能算作奇观,但是在伦敦、柏林、巴黎等地的动物园中,不仅有普通家马,还引入了斑马、普氏野马、斑驴等不同种类的马科动物,这些展览成为工业时代城市居民了解奇异事物和自然多样性的重要窗口。而在日本东京的上野动物园,甲午战争中被日本军官征用的军马与在中国和朝鲜获取的战利品(如来自中国的骆驼)一起展示,共同构成帝国扩张对异域自然和领土双重征服的提喻。

无马时代的怀旧

1895年,一本专门期刊在纽约创刊,为方兴未艾的汽车产业和销售市场发声。这本期刊名为《无马时代》(The Horseless Age)。在编辑们看来,马匹虽然仍然是城市生活的重要组成部分,但它们的时代已经接近尾声。在创刊词中,他们满怀欣喜地描绘了未来的图景:

“在我们望向这列‘无马车辆’时,前景是何等美好!随着马匹在商业和娱乐中逐渐被取代,时间的节省与实际的经济效益将随之而来。在城市与城镇中,街道上的喧嚣与嘈杂将会减少,这对过度劳累的这一代人的疲惫神经来说,是一份无价的福音。此外,这一现象也有其人道主义的意义。从历史之初,马匹便是人类的苦役,将它们从工业工厂的进一步劳作中解放出来,无疑是一种莫大的仁慈。在卫生方面,将马匹逐出城市街道将是一大福祉:街道将更加干净,拥堵与交通阻塞现象将减少,事故发生的频率也会降低,因为与机械车辆相比,马匹并不那么容易操控。”

在很大程度上,19世纪的城市的确可以称为“马匹的城市”。然而,正如这些激进的编辑所期待的那样,马匹的时代迅速走向了终结。到了20世纪中叶,随着内燃机与电气化运输工具在全球各大城市的全面普及,马匹逐渐退出了城市日常运转的核心地位,不再是生产、运输、物流乃至公共景观的关键载体。然而,编辑们的乐观憧憬并未完全实现:尽管马退出了城市,但喧嚣、污染、拥堵和事故并未因此消失。这些19世纪与马相关的城市问题,仍然是我们今天城市生活中必须面对的难题。从这个意义上说,马匹时代与“无马时代”实际上是同一个时代。

与此同时,隐退的马匹又重新出现,成为历史记忆、文化符号以及城市变迁轨迹的承载者。在欧洲和北美,19世纪的文学、回忆录和社会调查报告中的马成为历史研究和公共展览的资料。在艺术史学者与社会学者看来,19世纪末到20世纪初图像中的马通过姿态和与人类角色的互动提供了理解当时交通组织、劳动条件和生态秩序的视觉证据。已灭绝的斑驴在伦敦动物园留下的照片更常常被用来提示工业化时代人类活动对地球物种的毁灭性影响。在城市博物馆、交通博物馆以及城市规划展览馆中,马匹相关的展陈往往是固定章节。例如,伦敦交通博物馆(London Transport Museum)展出了19世纪的城市马车、有轨马车的实物模型、马蹄铁以及当时的票价表,辅以资料介绍当年马匹作为公共运输支柱的盛况。

在亚洲也如此。从日本明治、大正以及昭和初期的文学作品中常能了解到马匹在尚未完全机械化的都市空间中所扮演的角色。同样,在中国近代文学、报刊插图与摄影集中,也可见到许多关于上海、天津、广州等通商口岸城市的图像与记载,捕捉马车载物、马夫驭马的瞬间。东京的江户东京博物馆(Edo-Tokyo Museum)在回顾近代化进程时,以复刻模型说明马匹如何协助城市形成融合西方影响的现代都市格局。而在上海的城市历史发展陈列馆中,模型和照片揭示了近代马车从私人使用到公共交通工具的转变,使参观者能够在现代地铁与高架桥的时代中,依然触及马匹时代的纹理与脉络。

从技术工具、劳动伙伴、公共奇观再到重新出现的怀旧象征,马匹揭示了城市运行机制的多重面向。如动物史学者所言,当代历史研究中的“动物转向”(animal turn)实际上更是动物之“回归”(return)。在无马的城市中,马以约翰·伯格所说的方式重新登场,但19世纪以来马的凸显、退隐与回归都是工业化的结果。这一过程表明,伯格对历史的二分法并不准确:工业化的城市也应当被视为人类与其他动物互动和塑造的“人兽”(Anthrozootic)空间,现代城市的发展与技术的进步也不仅仅是由人类中心的人造机械与经济理性推动的,还深深嵌入了非人类生命的肌体与节奏之中。承认人类与非人类生命共同塑造了城市历史,不仅有助于我们理解过去、发掘更加丰富的城市想象,也为当下应对环境挑战、建设公共空间和促进文化多元互动提供了灵感。

参考文献

Brown, Frederick L. The City Is More Than Human: An Animal History of Seattle. University of Washington Press, 2016.

Hribal, Jason. “‘Animals Are Part of the Working Class’: A Challenge to Labor History.” Labor History, November 1, 2003.

Ingram, Darcy, Christabelle Sethna, and Joanna Dean. Animal Metropolis: Histories of Human-Animal Relations in Canada. Canadian History and Environment. The University of North Carolina Press, 2017.

McShane, Clay, and Joel Tarr. The Horse in the City: Living Machines in the Nineteenth Century. JHU Press, 2007.

Scott A. Miltenberger. “Viewing the Anthrozootic City: Humans, Domesticated Animals, and the Making of Early Nineteenth-Century New York.” In The Historical Animal, edited by Susan Nance, 261–71. Syracuse University Press, 2015.

Shingne, Marie Carmen, and Laura A. Reese. “Animals in the City, a Review.” In Animals in the City. Routledge, 2021.

Tarr, Joel A., and Clay Mcshane. “The Horse as an Urban Technology.” Journal of Urban Technology 15, no. 1 (April 1, 2008): 5–17.

Zacek, Natalie. “Spectacle and Spectatorship at the Nineteenth-Century American Racetrack.” European Journal of American Studies 14, no. 4 (December 11, 2019).

池志澂:《沪游梦影》

段义孚:《制造宠物》,赵世玲译,光启书局,2022年。

李鑑慧:《一篇多物种遭逢的故事——十九世纪伦敦史密斯菲尔德活畜市场搬迁与争议》,《新史学》32卷第1期,2021年3月。

伊恩·J.米勒:《樱与兽:帝国中心的上野动物园》,张涛译,光启书局,2023年。

王韬:《瀛壖杂志》

张宁:《狂骉年代:西洋赛马在中国》,北京:社会科学文献出版社,2024年。

张宁:《异国事物的转译:近代上海的跑马、跑狗和回力球赛》,北京:社会科学文献出版社,2020年。

还没有评论,来说两句吧...