一直以来,东亚女性电影被置于行业的边缘,中日韩三国之间,像一片绞缠又割裂的水域。一面,是东亚社会议题的共享语境,一面,是地缘政治与民族情绪垒成的墙。而中国民间电影的跨地性,也往往从东西方之间的关联被讨论,而不是其所处的“附近”。

在影像的语言里,这些水体,有可能推倒隔绝的墙,成为一片群岛吗?策展团队With Her Camera认为,它们本就是同一片网络。而影展,便是要让这片网络显在化。跨越今年的春季到秋季,在多地开花的“东亚女性影展”里,她们要为边缘提供一个安全空间。

它更意味着从影像生产、影展筹备到在场空间的具身实践。它要是亲密的、可以直接对话的。最好导演们可以成为朋友,最好策展人和观众们也是。

这一切,从紧紧地与边缘站在一起开始。这场流动的影展,以“持摄影机的女性行走在城市中”为题。因为,当女性举起摄影机,便是对萦绕于电影行业和更广泛社会现实的诸多现象,所进行的一次叩问。

而这一叩问,并不关乎过于宏大的叙事铺陈。这场跨越东亚时空的影像对话,最多聚焦的,是最小单元的日常生活。

这是策展团队走过的第三个年头。它的前身是“中日女性影展”,是两位电影研究的青年学者沈念和闻豪申请发起的文化与学术活动。今年,非虚构作家与导演杨眉也加入了团队。筹备了近半年,这一次,ta们选择以都市为线索,更准确地说,是那些在社会的飞驰中,被置于边缘的暗角,比如首尔复读机构的暗面,东京立交桥下的沟渠与藤蔓,儿童警察的虚构故事,又或是离散的华裔家庭影像。

13岁那一年,一次亲人的生日会上,在获得父亲的准许后,潘律第一次触摸到了摄影机。那是一台Hi-8录像机,她拿过它,将镜头对准了在生日会上大快朵颐的父亲。

父亲习惯于让镜头与事物保持一定距离,让一切看上去都光鲜而美好。但那一刻,一家人其乐融融的场景里,多了几处特写。它们是背光的脸,或塞满奶油的牙缝。她很快便因为“以错误的方式使用相机”而遭到了指责。

27年后,她与日本导演荒木悠共同执导了《倒错的编年史:出/入亚洲之旅》。片中,1960年代至1990年代的四户普通人家,交叠着英语、上海话、日语、闽南话,道来流散家庭的移民史和“最珍贵而无聊的日常”。

《倒错的编年史:出/入亚洲之旅》(潘律、荒木悠导演)

而这部电影,也成为了影展的开篇。在东亚各地的家庭影像之间,潘律指出,唯一不变的,是持摄影机的手,总是父亲们的。也因此,家庭影像的画面里,更多是女性、儿童或老年人。两名导演的对话,作为旁白贯穿了全片。影片的最后,荒木悠对潘律说:“我感到我的记忆正在被这些录像带所取代。”

这一点,也不仅发生在家庭影像之中,彼时的一整个电影行业亦复如是。在1990年代,虽然家庭摄影机的电视广告以女性为主要消费者,以凸显其轻便,但与此同时,“设备过于沉重”也往往成为将女性导演拦在门外的托词。即便是千禧年之后,数码相机的出现革新了大众介入电影行业的方式,这一点也没有发生太大的变化。

此次影展的非纪实影像,是来自日本导演井口奈己的《有人在唱歌》和《注意左手》。在《注意左手》中,一种由左撇子传播的病毒正在全球蔓延,仅有12岁以下的儿童免于传染风险。于是,世界各地成立了儿童警察部门,来制裁左撇子们。

片中,女人跟踪男人、小孩缉捕大人,而左撇子的乌托邦,并不会排除右撇子。井口奈己说,她最讨厌对立的社会化标签,就像左手和右手,却没有中间化的形态。电影的合作者之一金井美惠子今已76岁,是日本战后女性文学的一位先锋者。她改编《爱丽丝梦游仙境》,女主角有一位吃兔肉的父亲,她对此从厌恶到加入其中,再到用兔子制成腐烂的服装,穿在身上,以吸引父亲的目光。

《注意左手》剧照(井口奈己导演)

新浪潮电影的策源地《电影手册》评价《注意左手》为“今年在东京看到的,有关主题最美丽、最令人惊叹的作品之一”。井口导演以荒诞而童趣的方式,去反映不讲道理的社会排除法则。这样的排除法则,取决于相机的眼睛。面对这一现实,不同影片不约而同在回答的是,摄影机的眼睛,如果不是父亲的,不是父权的,还可以是谁的?

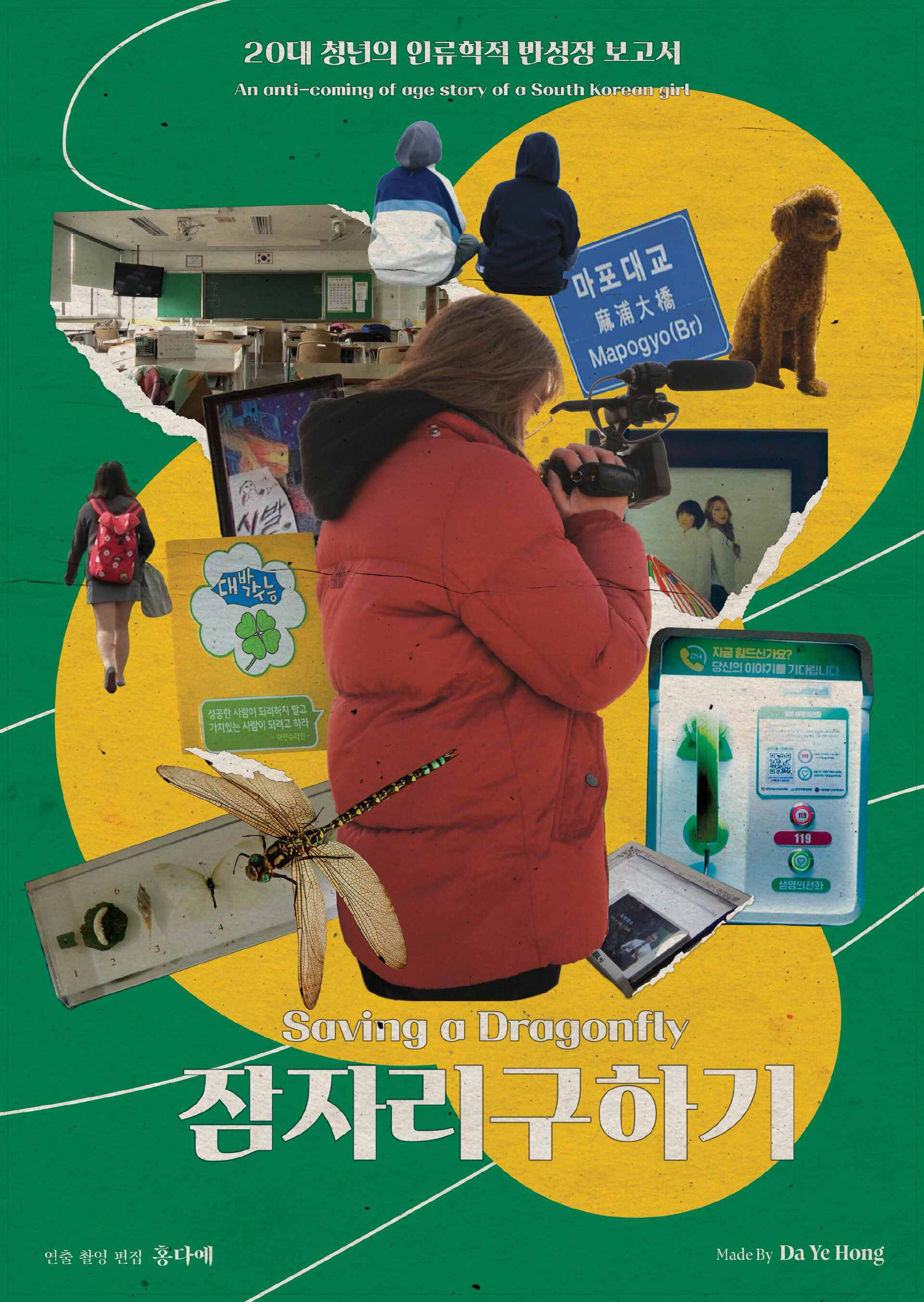

比如,是青少年的。在另一部展映的电影导演洪多艺这里,和边缘站在一起意味着去除青少年议题里成年人的叙事中心。大人们总会将长大成人描述为羽化成蝶的蜕变,而整个青春期便是在蚕蛹之中。她总听见他们说:“只要熬过这个高三,苦完这一阵,接下来就很轻松了。”但她认为,她和朋友们虽然在周身筑起了蛹,但并没有经历意想之中的化茧成蝶,而更像是一只蜻蜓,只是“逐渐变大只了”。

《拯救蜻蜓》电影海报(洪多艺导演)

17岁那一年起,她将镜头对准了伏案苦学的同学们。在高度重视集体荣誉与学术成就的校园中,个体的情感和需求往往被压抑,青春期的孤独与无助被制度性忽视了。洪多艺想要拯救自己和朋友们,却绝望如正在溺水的蜻蜓。在《拯救蜻蜓》中,她想记录下励志叙事之外的暗面——高三的苦读,复读机构里的日月,和活下去的勇气。

学校并不想让她做这样“无关”的事,于是她有意藏起镜头,许多细密的对话,以地面的水洼、凉亭的石柱为画面。在高压而重复的日子里,她们看着操场上的月亮,看着泡不开的面条,像是在试探生命的渴望,却不知道如何触碰到它的轮廓。

那样的时刻,勾起了不少观众的共鸣,也是洪多艺最喜欢的。东亚文化中,青春期更像是一个应对社会期许的过渡阶段,面临层层重压,直到跨过社会时钟上名为“高考”的节点。跨不过去的青少年,人生的钟摆便永久地停在了那里。

又或者是,连孩子的目光都可以不要,人类的中心,也可以一并摘除。日本导演大川景子的《绿洲》中,镜头对准了首都高速公路下,沟渠里恣意生长的藤蔓,和其在高速运转的人类社会里,漫长形成的、独自的生态系统。这条公路,是1964年的东京奥运会前夕疾速征地建造的,因为地价、搬迁等各因素,最终直接建在了河流上方。

城市的暗角和被忽视的生态,也细密地诉说着权力织成的近现代生活,有时会遮蔽掉谁的存在。由潘律和王博共同导演的《瘴气、植物、外销画》,穿越殖民历史和生态叙事的裂缝,以香港为落点,牵连出更广阔的地界。影片讲述了鸦片战争前后,站在中心的殖民者,是如何将疾病和瘴气作为“异化”的叙事道具,并合理化“空间隔离”的。他们由是划分开位高权重的欧洲人,和“贫穷的、对瘟疫免疫”的华人。同时,外销画也在图像中封装和传播殖民的凝视——“帝国之眼不仅规定了谁能够看,也规定了谁能被看到。在看与能被看之间,图像确定了什么才是真实”。

《绿洲》剧照(大川井子导演)

《绿洲》剧照(大川井子导演)

《拯救蜻蜓》和《绿洲》都是三人在山形国际纪录片电影节上邂逅的。沈念和闻豪是豆友,她和杨眉则是在一次放映上遇见的。但三人的第一次汇流,还是要从山形说起。

作为亚洲首个国际纪录片电影节的山形,由日本导演小川绅介发起。1975年,他与制作团队“小川组”集体搬到日本东北部山形县的牧野村,去和当地村民共同生活。1989年,在山形市一百周年纪念的契机,小川提出,可以举办一场国际纪录片电影节。

自此,影像的巡迹像是一个流动的展馆,显化出一条串联起东亚不同代际、不同地域的线索。1990年代在市民活动中心举办的山形国际纪录片电影节,形塑了不少中国电影人,比如第一位参加山形电影节的吴文光。导演章梦奇在草场地工作站与吴文光结识,而她的“47公里”系列也在上一届的中日女性影展放映,而后又在山形获奖。有着影像创作者和策展人双重身份的杨眉,也将她的作品《红娣》带入草场地工作站的“母亲影展”。也是第二届“中日女性影展”上,曾在多地国际影展同时现身的小田香与章梦奇,才第一次成为了密友。

在与策展团队的对谈里,洪多艺称,《拯救蜻蜓》实际是她的“生命维持装置”,她自己对于社会议题的了解并没有多深刻,直到参加山形等影展,与东亚各地导演们交流后,才开始意识到了关注彼此社会议题和互相协助的重要性。

中国民间纪录片的跨地性,往往从中西之间的关联被讨论,而不是与中国结合最紧密的东亚各国。而事实上,东亚、东南亚各自的社会运动,以及冷战后转型的文化语境,都与各地所生发的影像运动有着深深浅浅的关联。改革开放以来,在电影制作层面,中日之间有过许多维度的交流,包括胶片洗印、后期声音技术等。

几次交流密集的时期,往往伴随着某一国别电影的崛起或起步。比如,国内的第五代导演,八零年代从北京电影学院毕业后,历经过社会诸变,进入国际舞台的第一步,其实是踩在日本的。上世纪以来,东京国际电影节把许多奖项颁给了中国电影,许多日本独立影院也大量引进了中国作品。

往后的四十余年间,民间电影工作者们,在不同语境中思考、见证、身体力行。而东亚女性影展的发生,也是一种回响。

《瘴气、植物、外销画》剧照(潘律、王博导演)

电影学者约书亚·内纬斯(Joshua Neves)曾说,对于亚际间的聚合体而言,不同岛屿之间的“中间”地带是重要的,却被严重忽视,甚至是边缘化。那里有超越时间与想象的流动水体。电影研究学者马然则补充,水体的流动,会不断对边界进行再定义。

闻豪认为,东亚这一框架有它地缘政治的一面,但同时是需要不断被重塑的。在策展考量上,三人将之作为一个选择的范围,而非束缚的准则,同时也避免标签化,使之成为一个同化个体、地域间经验的抽象概念。

“大家从根本上来说,一直都是一张网络。”沈念说,“但在很多人看来,每个国家都好像是孤岛一样,甚至可能彼此更多是对立与偏见”。

被东亚三国之间的地缘政治、民族情绪切割开来的,不只是电影技术的传播,更是背后广泛的社会现实。诸如《拯救蜻蜓》中的复读机构,或是东亚家庭影像中的父性叙事,都可被视作冰山的一角。因而,如何让一直存在的亚际民间网络显在化,便成为沈念思考的问题。

三人认为,做到这一点,要从营造一个属于边缘的安全空间开始。闻豪说,边缘性是三人所坚持的、最有价值的部分。而这也意味着,要以更为草根的行动去推进影展的发生。但中国的民间电影网络,还没有一个可供参考的蓝本,也因此状况迭出。

提及过往每一届的办展经历,沈念和杨眉都笑着用“被创飞”来形容。但即便如此,ta们仍然选择主动与边缘站在一起。恰恰是不缺曝光度、已经获得较多认可的影片,是ta们要从影展中排除出去的,而这也是三人作为策展团队的责任所在。

尽管三人并不寻求自我命名,但ta们也包容有着不同初衷的合作者。只是,屡次出现连专业性都无法保证的失信情况,让ta们切实看见了草根之不可控性。突然状况如倒豆子般被提起,比如临时要为影展加入不详导赏和致辞的合作者,又比如,不负责任或能力不足的合作者。合作人带来的种种不稳定因素,导致ta们与场地方横生隔阂,最终后者临时跳票的情况也时有发生。

ta们不得不反复向基金会、向导演们致歉,甚至因为造成的损失,预先垫了一万多元进去。

杨眉加入之前,闻豪也因为疫情而无法回国,于是,在国内与资方场地、与导演的大小沟通,到有时涉及影片字幕的翻译,都落到了沈念一个人头上。在筹备期,她常常为状况外事件而彻夜失眠。“我当时很明显有一种孤立无援的感觉……而且,本来不应该是一个对抗关系,应该是合作关系才对的,但最终却变成了这样的结果。”她说。那样一种孤立感,给她留下了很大的阴影。因而,这一届时,她有意识地想要再添一人,闻豪回不来的话,至少她不是一个人在国内面对这一切。

但每一次,即便是种种乱象带来的工作量与创伤已远超预计,ta们又最终会被导演、志愿者和观众临在的现场打动,坚定着一直办下去的信念。尽管三人都曾在某些时刻里,不得不猛力消耗自己的心力,以保持影展的有序推进。但ta们认为,绝不应该去浪漫化文艺工作者的辛苦。作为群岛之中一片水体的ta们,希望将民间电影网络的友好与平等性真正构建起来。

策展人杨眉、沈念

策展人闻豪

女性影展是一步步摘去霸权的实践,至于剩下的是什么,则可以是流动的、不被定义的。比起女性作为一面旗帜,更困难的,是去回应一整个产销机制。

文艺工作者在缺乏经济回报的情况下,坚持艺术生产,背后隐含的是由男性主导的电影产业对劳动价值的剥削。为爱发电的问题,从导演、策展人到志愿者等各生产环节,都反复存在。黑特·史德耶尔在《屏幕上的受苦者》里写:“我猜,除了家政和护理工作外,艺术是无偿劳动发生得最频繁的行业。在几乎所有的层级和功能中,艺术都要依赖不收薪资的实习生和自我剥削的表演者付出大把时间和精力来维持。”

而闻豪认为,这一情况和这一领域的放映生态密切相关。“问题不是过度商业化,而是根本就没有商业化过,才导致了中间有各种各样的人存在,甚至是像买办一样的角色。”他说。

上一届的中日女性影展,设置了基础的门票费用,以支付运营的成本。在扣除支付给志愿者等的基础费用后,如果有任何收入的结余,都会悉数给到导演。那一届主要展出的是小田香和章梦奇的纪录影像,前者由北京日本文化中心承担放映费,而三人在事先向章梦奇说明时,本还为不能确保是否会有结余而羞赧,但也许是习惯了糟糕的现实,对方即刻爽快地答应了,在之后收到钱时,也十分感动。闻豪感到诧异,尽管章梦奇已经参与过不少的国际电影节,但在中国的类似放映场景中,还是几乎没怎么收到过放映费。

此外,志愿者也时常面临着剥削与分工不均。无法收费,便也往往意味着,需要大量志愿者的参与。但志愿者们常常遇到不知道付费多少、投入怎样的精力合理等迷思。有些人本来是观众,不知何故便成为了志愿者,莫名其妙就可能做了一些其实不应该去承担的活。“都是以文化的名义,到最终呈现出来是一种剥削的现象”,他说。

沈念感到,不同环节的劳动投入,在一种很不正规的情况下被商业化了。因为它确实产生了商业价值,但这些价值应该如何平等地分到每一个参与在其中的劳动者身上去,从未被规定过,甚至可能连一种可行的模式参考也没有。但至少,不浪漫化“超额损耗自己和ta人”这件事的实质,并坚决杜绝正当化志愿者承受免费、高压劳动的行为,是我们可以去做的小事。

继前期对接的一系列不顺之后,三人决定,出于可执行性的考虑,将影展暂时落地在各大高校。这也让策展人们略感遗憾,如果不是民间电影的各项限制性因素,ta们也想走进一般的电影院,又或是深入乡村,有一天,可以看到院线垄断的瓦解……

一个或许难以被避免的问题是,如果社会资源贫乏、创作空间稀缺,甚至无法保证影像行动的可持续性,这一切是否还有意义?

环境的艰难,让策展人不得不化身多栖动物,应对始料未及的突发状况。但沈念认为,这并不应该是由ta们解答的问题。从影像生态出发,商业市场和独立制作应该是互哺的关系。如果只有所谓的“主流”在一家独大,没有富含个性的“旁流”在四面流通的话,就一定会衰败。就像没有河川溪流,就不可能有大海,即便有也会是一潭死水,一定会迎来干涸。许多看似“小众”的活动与运动背后,都曾经有过大型资本的撑腰。比如积极支持了许多先锋独立影像艺术家的日本艺术剧院协会(简称“ATG”),还有给予许多年轻电影人放映机会的日本迷你剧院——两者最终都反哺了因为制片厂体系瓦解而摇摇欲坠的日本电影产业。

《凝视女像》中,蔡柏贞提到:“可以根本突破现有产销逻辑的大翻动愈发遥遥无期之时,我认为在个人可实践的战略点上从事偶发或不偶发的游击战,会是一个更可行也更具颠覆性的形式。”以流散的方式,在多地浮现的安全空间,像是一粒粒蒲公英的种子。在女性影展的区块,从更为主流的切入点到草根的游击战,都是合力的一部分。

而放映的替代空间与影片本身的边缘性,也有交合之处。正如张亚璇曾写:“它之所以可贵,是因为在这些具体的行动背后,存在着一个离散的群体,而他们之间,有着精神上的认同和呼应,那是一种自然生成又不轻易言弃的文化抵抗的精神。”这些出于对电影的挚爱,而自发形成的电影行动网络,往往缺乏经济支援,也难有实际的收益,其中不乏心酸与伤痕,和需要坚定的自我照顾的部分。

导演井口奈己、制片人增原让子现场连线

对于三人来说,电影早已成为了生活最重要的切片之一。在国内的沈念和杨眉,在影展之外的空间,也在持续地开拓着属于女性的公共空间。

“父权视角会认为,你沉溺在所谓的女性体验里面,视野非常得狭窄,好像是那种闺房里的小小事情。”沈念说。而杨眉认为,女性体验之间也有着丰富的参差,在男性杂志从业的经历,让她看见,不少以女性为题的项目,仍单一地聚焦于事业有成,或是符合某种社会定义的女性身份。她们于是开启了“奥特我们”播客和以“摩登情感”为主题的沙龙对话,聚焦于亲密关系、母亲角色、临终关怀等日常生活的课题。在上海图书馆这样一个所有人都可以进入的场域,延续安全空间构筑的实践。

而“规模不大”实则也是三人的积极考虑之一。女性影像之岛,是让导演、策展人、观众,可以在这些身份之外,建立真实的相遇与对话。电影照进现实之后,连结便会浮现,共振便会持久地发生。三人认为,需要有人去做一个规模可能不大,但是它的主体性更是偏重于连结的影展。在一个电影盛事的场景里,观众可能是拘束的,害怕会说“傻话”。三人想要的,是家庭派对一般的感觉,能让观众们在快节奏的城市生活里,彼此结下珍贵的友情,而不仅仅是资源的互换。

在这些现场,不乏妈妈们、奶奶们、不婚族或是离异女性,许多人并非影像爱好者。但怀着另外一些兴趣来现场的人,也有会被与现实困境相关的文艺表达所吸引。沈念说:“大家会发现,原来其实这么多的艺术作品,都在表达我的困境,它是很重要的,值得被这么多的艺术家反复书写。”由是,走出孤绝的岛,感到被看见。

也是在现场,除了影视作品的交流外,也有不少观众分享自己具身的、日常生活的遭遇。这个规模不大的影展,吸引了许多观众特地请假从异地坐高铁来观看,让三人在真真切切的互动中看见,原来对许多人来说,“只是就共享的困境,聊一聊天”是一件多么稀缺的事,甚至是为之饥渴的。因而,哪怕是影展过去多日之后,她们仍然会翻译观众给导演的提问。“只要观众想要交流,我们绝对不会告诉ta们时间不够了。”沈念说。

在和影像、和观众的一次次对话中,以肉身作为路径,三人对于东亚女性身份的理解也迭代着。对三人来说,电影早已成为生活方式的指南针,而在行业的女性空间被挤压的情况下,杨眉呼吁更多的东亚女性举起摄影机,成为一座座小岛,哪怕只是手机的全损画质,对于电影而言,这才是水体真正可贵的多样性。

不是定义女性,而是爱慕女性、理解女性、分享作为女性的身体经验。齐刷刷剃着寸头的三人,在映后的策展人论坛里,像朋友一样与观众们娓娓道来的,不止是电影行业本身的景象,也会提到财务合同对接的隐形劳动,和女性剃寸头而面临的歧视与不善的社会目光。

这一目光,从短发着男装的华裔女性导演先驱伍锦霞起,便持续存在着。

在凿穿厚厚的冰层,抵达共同愈合路径的过程里,ta们希望,作者不再是一个全能高大的“我”,而是携手共行的“我们”。

还没有评论,来说两句吧...