【编者按】

《上海相册》始于2020年春夏,澎湃新闻与《萌芽》杂志社的合作,至今已发展至第四季,共有中外摄影师50多人,作家40多人参与。摄影师群体既有来自近现代的大咖先行者,也有崛起于上世纪八九十年代的觉悟者,当然,90后乃至更年轻的一代正以锐不可当之势汹涌而来。其中,国外摄影师在不同时期,也记录下他们眼里的上海和中国之旅。该项目与作家群体的合作中,在各方多元的视角下,《上海相册》也得以向读者展现一个层次更丰富的上海。今天推出《上海相册》第四季的第二篇,“上海观光客”。

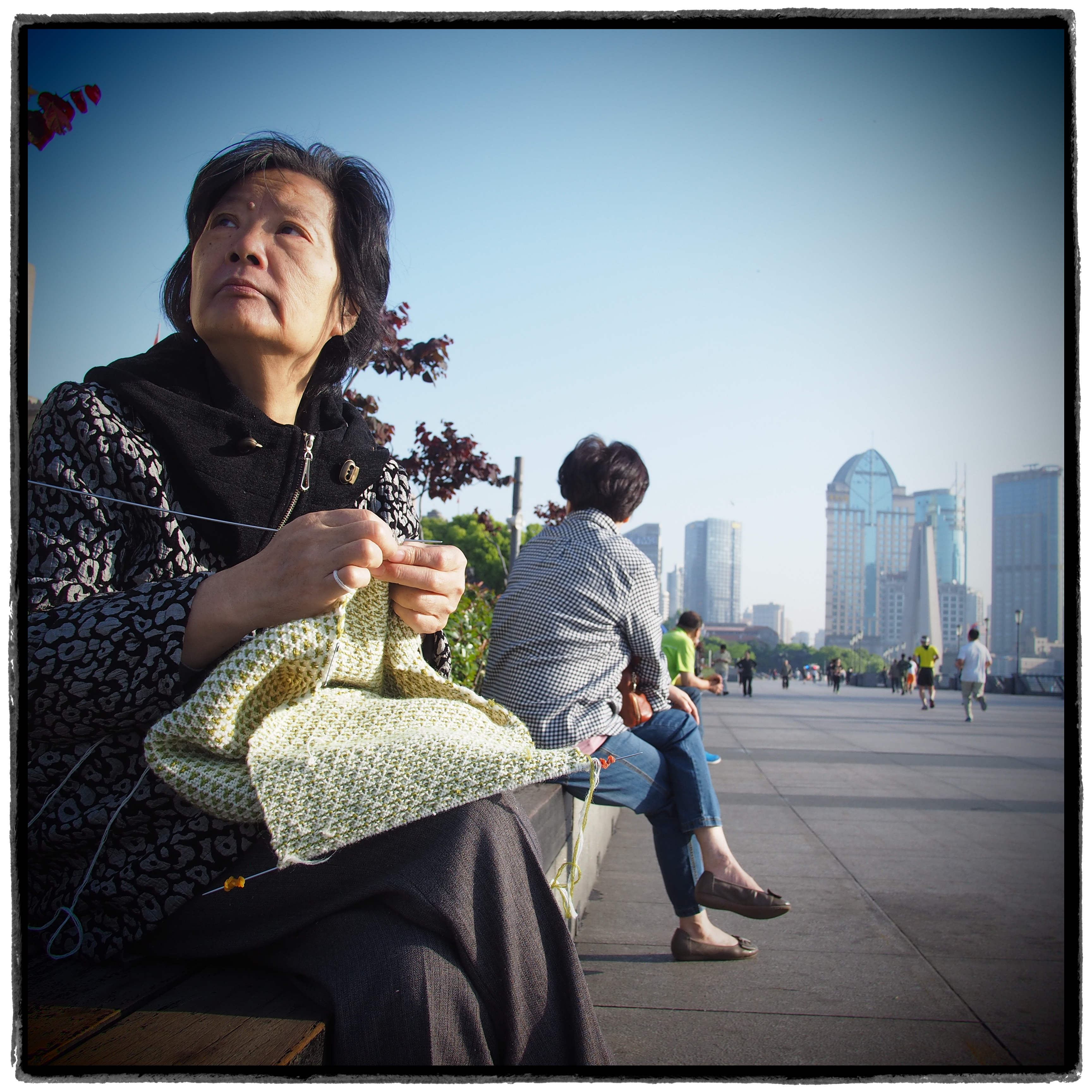

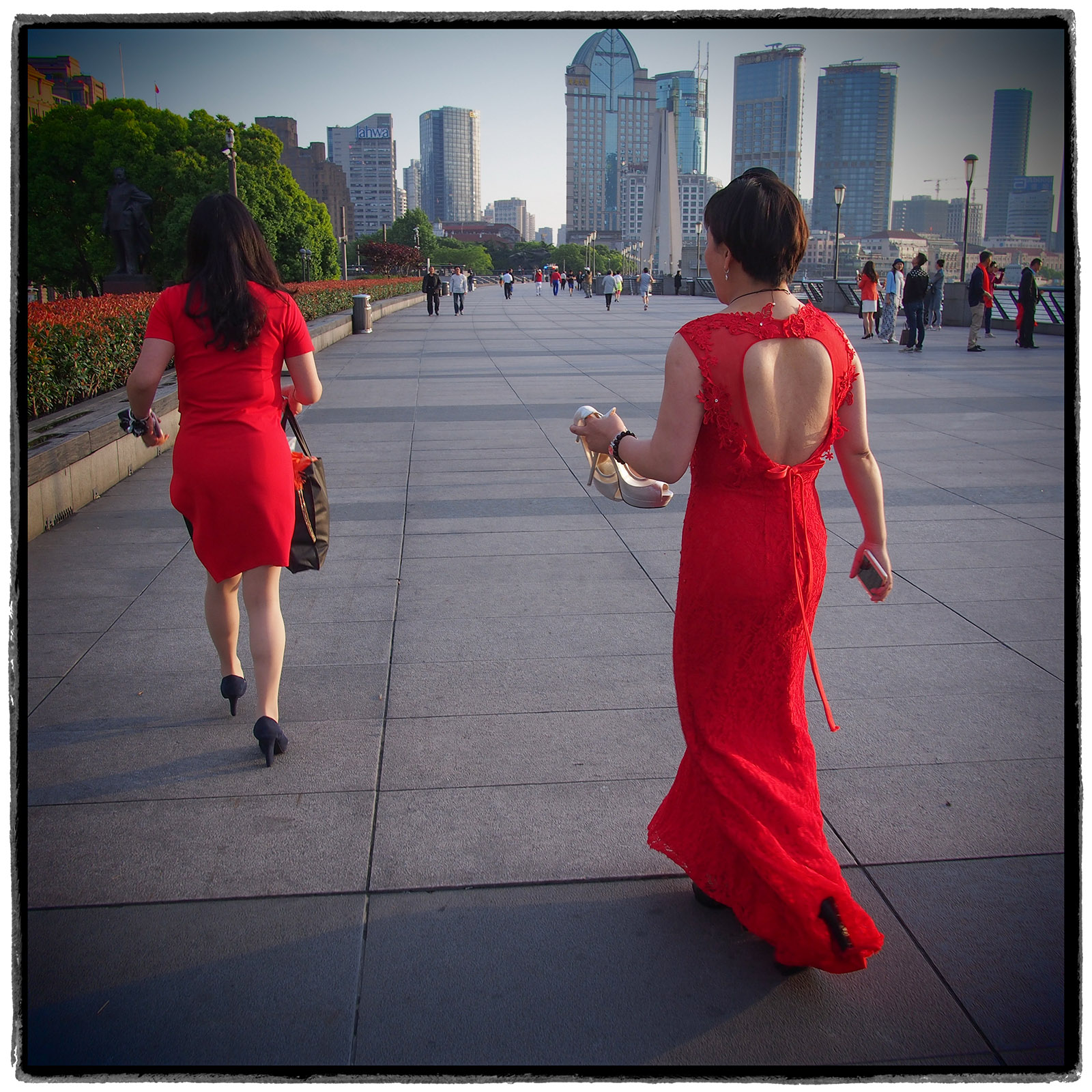

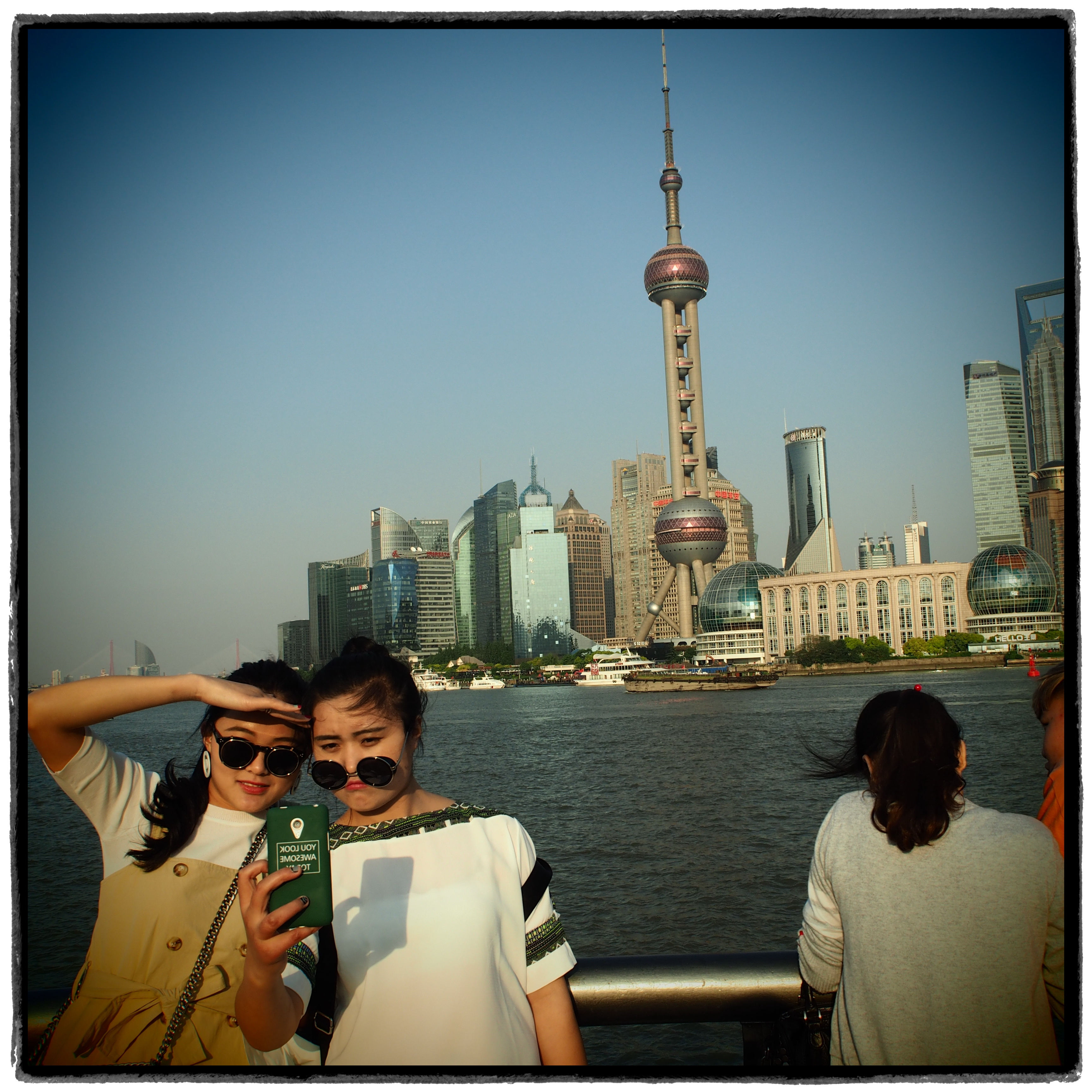

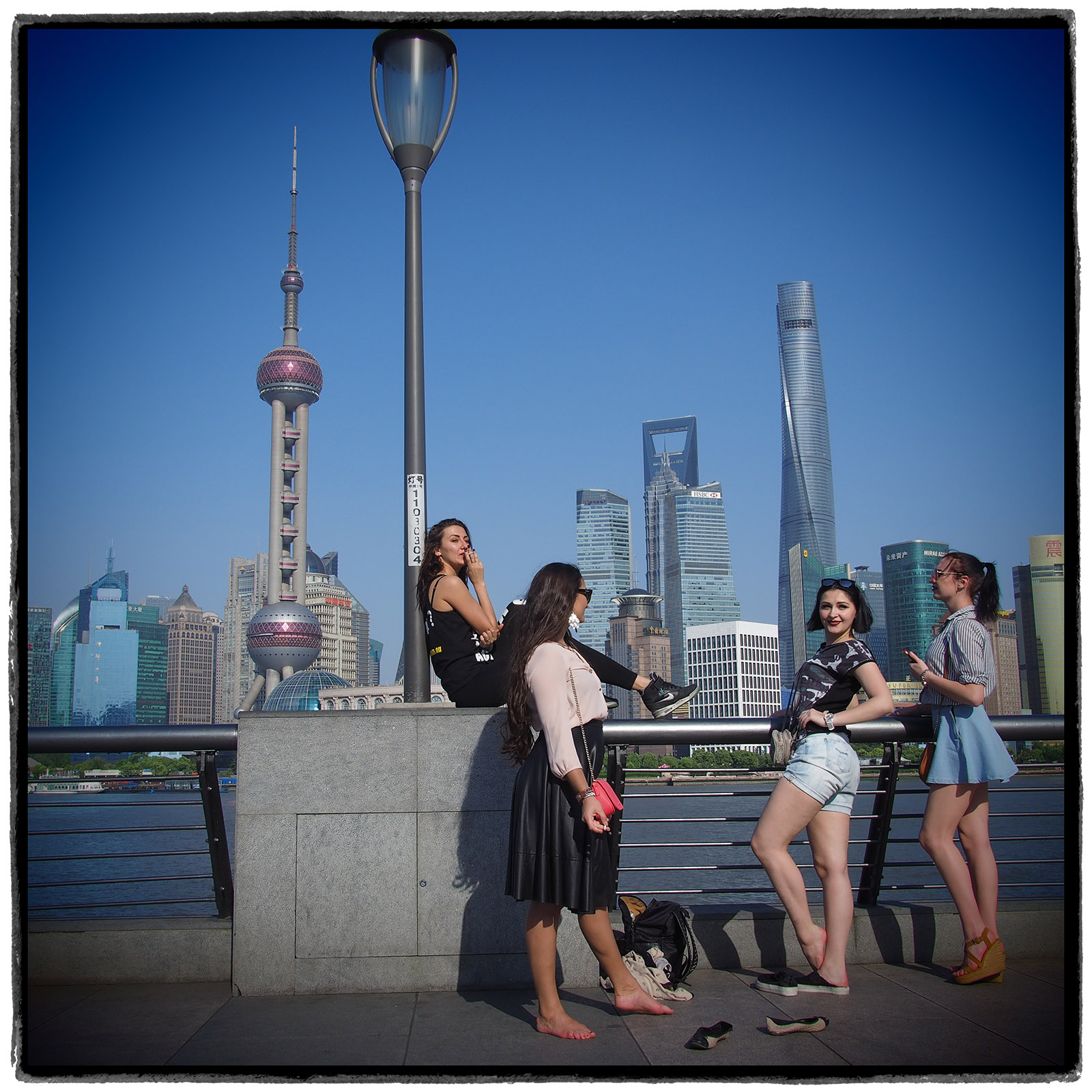

摄影师任国强的这组照片拍摄于2016年,一眼就能看到熟悉的上海城市背景——外滩,这里是上海城市核心中的核心区,任国强拍下了接连在此登场的人。他们登上的“场”既是镜头另一边的马路、花坛、防汛墙和景观大道,又是摄影师用照相机构筑起的一亩三分地。它犹如一个大大的舞台,暗暗提示来此的人们自己那不平凡的声名,至于人们如何与舞台相处?每个登台的人用他们和镜头相遇的一瞬,给出了答案。

在青年作家余静如的记忆里,外滩的形象由远及近,不断变幻,它先是祖母小姨口中的大都市的象征,又如自己童年那般像雾像风的“精彩却不友好”,直到自己来到上海求学,她一边感叹“外滩有什么好去的”,一边又承认“仍有源源不断的人慕名而来”,看着照片里的这些面孔,“上海仿佛既是他们的,也是你我的。只要你愿意,把这里当作花园、舞台、摄影棚、健身房吧。把这里当成你想要的某个地方,去做你自己吧。”余静如写道。

《外滩,我相,众生相》任国强作品

一九九三年夏天,意气风发的舅舅在东方明珠塔下拍过一张照片。照片至今仍夹在旧影集里,三十年后,他却全然忘记。新年的家族聚会上,舅舅看见我,说:“真有出息,在上海工作,上海有那个……东方……东方之珠!噢,不对,是东方明珠。我还没去过上海呢!你什么时候带舅舅去看看啊?”

私下里问母亲,“舅舅是怎么啦?还不到六十岁呀!记性这么差。”

“天天不出门,闭塞,刷手机,越刷越笨。”母亲觉得好笑。

《外滩,我相,众生相》任国强作品

祖母七十年代末去过上海,因公出差。一路上绿皮火车、大巴车上挤挤挨挨,过道上站着人,硬座底下睡着人。经历多少困难,祖母完好无损地带回一只二十寸雕花奶油蛋糕,成就儿女们对繁华都市的向往与幻想。二十年后,小姨与新婚丈夫一同去上海度蜜月,流连于外滩的高大恢宏的人文建筑,异国风情中窥见更遥远陌生处。而姑姑嫁给上海知青的儿子,随丈夫回老家探亲,发现上海深藏于弄堂里的另一面,鸽子笼般狭窄的阁楼,俄罗斯套娃般层层叠套的家具,皱皮苹果,隔夜米饭。

一九九六年秋天,我终于跟着父母去了一趟上海,火车到站已经是夜里,不知道从哪冒出的三轮车,殷勤地要送我们去一个“好住处”。七拐八绕,到了积着污水的小巷子,新买的旅游鞋踩脏了,才走进一个阴暗潮湿的招待所,房间里有霉菌气味,床底下放着两只生锈烂痰盂。住一晚要收四百块。我大声表示不满,说不如回家。爸爸叫我闭嘴。这么晚上哪去?只好将就。

《外滩,我相,众生相》任国强作品

《外滩,我相,众生相》任国强作品

《外滩,我相,众生相》任国强作品

《外滩,我相,众生相》任国强作品

《外滩,我相,众生相》任国强作品

《外滩,我相,众生相》任国强作品

《外滩,我相,众生相》任国强作品

《外滩,我相,众生相》任国强作品

在陆家嘴游荡几天,坐了黄浦江的游轮,天气不好,雾蒙蒙,什么也看不见。回家以后,对上海的记忆也蒙着一层雾。东方明珠远远的、淡淡的,成为我幻想中的信号塔,孜孜不倦,劳苦地向外星人发出信号。清晰的画面,只有大商场里数不清的玩具和铺满漫画书的精致小店,还有一个气势汹汹的店员,污蔑我私自拆开了书的套盒,命令我们必须将整套书买下。父母和她争执起来,说我一直是循规蹈矩的孩子,不可能会做这样的事。六只眼睛逼到我面前,其中两只像铜铃,射出闪电般的精明。我不想承认自己没做过的事,却又极其想要那一套书。最后一天,动物园里看花豹,此前只见过家养的猫狗,花豹不一样,阴沉沉,明明关在笼子里不捕猎,看着却精疲力竭,气喘吁吁,贴着潮湿四壁,在自己的屎尿气味中来回踱步。它身体细长,行走时肩胛骨滚动,眼底哀露的凶光亦是游客观赏对象。父母要我站在笼子外与花豹合影,我无论如何不敢背对它,终于留下一张后脑勺照片。

上海,于我的童年记忆中,是一个丰富、精彩又算不上友好的地方。

《外滩,我相,众生相》任国强作品

《外滩,我相,众生相》任国强作品

《外滩,我相,众生相》任国强作品

《外滩,我相,众生相》任国强作品

《外滩,我相,众生相》任国强作品

《外滩,我相,众生相》任国强作品

再去上海是十六年后,我是求学的青年,在昏暗的会议室里面试,老师问我是否曾经来过上海,我茫然摇头。问我对上海的印象,“挤”,我脱口而出。上海的人挤着人,房子挤着房子,路挤着路。我脑子里只有这些,幼时的记忆在紧张的瞬间消散于无形,很久之后才重新聚合。原来我曾来过这里,此后我又要生活在这里。我不再是个孩子,上海于我而言,也不再是一个无关紧要的旅游城市。外滩于我仍是景观,我对它毫无兴趣,也从未想要走进那某一座高楼中去看看,我的工作不在那,生活也不在那。我在上海,却从新闻里了解上海。再去上海是十六年后,我是求学的青年,在昏暗的会议室里面试,老师问我是否曾经来过上海,我茫然摇头。问我对上海的印象,“挤”,我脱口而出。上海的人挤着人,房子挤着房子,路挤着路。我脑子里只有这些,幼时的记忆在紧张的瞬间消散于无形,很久之后才重新聚合。原来我曾来过这里,此后我又要生活在这里。我不再是个孩子,上海于我而言,也不再是一个无关紧要的旅游城市。外滩于我仍是景观,我对它毫无兴趣,也从未想要走进那某一座高楼中去看看,我的工作不在那,生活也不在那。

《外滩,我相,众生相》任国强作品

《外滩,我相,众生相》任国强作品

“外滩有什么好去的?”可总还有更多的人源源不断地前往外滩。像曾经的我们一样,在东方明珠塔下留一张合影,再回到来时的地方去,在漫长的生活中忘记这件小事。某日接到一文学活动邀请函,举办地址竟在陆家嘴某座高楼之上。乘地铁前往,一路都是同去的陌生游客,像混入巨大的旅行团。寻到华丽建筑的小小入口,我背叛人群,跟着指引乘电梯上去,来到灯火通明的露台。脚下是红毯,红毯尽头是巨大的签名板,签到台。摄影师半蹲着,肩上扛着专业设备,身旁立着补光灯。我一时退缩,难以前行。四处张望,宾客大都精心准备而来,有人身着晚礼服,与手中的红酒杯相得益彰。文化名人,都市男女,觥筹交错。我寻到边缘处一行水泥台阶上坐下,身边不远处,一对五六十岁的中年夫妇也叉开腿坐着,他们穿着旧T恤,宽松的棉布裤子,踏着塑胶露趾拖鞋,手里拿着半瓶矿泉水。他们和我一样,也静静地观摩人群。

沉默良久,那对夫妇终于靠近我,试探着问:“你也是作家吗?”

“算是吧。”我有些窘迫。

“你都写些什么?”他们好奇地问。

“写一些都市青年人的事。也写点别的。”我生硬答道。

“那些人也都是作家吗?”他们指向人群。

“大都是。”

“你们聚在这里是在做什么?”

“交流吧,其实我也不大明白。”我再一次露出寒暄的笑,他们也对我报以微笑。

……

“那你们来这里做什么?”片刻后,我反问道。

“我们家就在这里。”他们指指脚下。

我突然忍不住想笑,他们也笑起来。笑声让那一刻的我们消弭界限。

《外滩,我相,众生相》任国强作品

没赶上最后一趟地铁,又打不到车,索性沿着南京路步行街一路走,看看什么时候能走回家,夜里的街道别有风景:三两结伴的白衬衫中介小哥,走在下班路上,喝醉了,互相搭着肩膀,唱着青春之歌;穿着橙色工作服的环卫人员,举着高压水枪冲刷道路边高大茂盛的悬铃木,路灯将落下的水帘和工作服都照得熠熠发光;一间关闭的银行外面,光滑的大理石地砖上整整齐齐铺着一家人的临时床榻,面色黝黑的精瘦男人,编着几条长辫子、风尘仆仆的女人,怀中四五岁大的健壮男孩,他们是流浪至此?却不像,因为他们的眼中毫无悲戚与绝望,他们用好奇的目光欣赏着建筑、街道、车辆、灯光以及眼前的一切。这里是他们生命中的某一站,谁也不要妄想洞察他们的心。

《外滩,我相,众生相》任国强作品

《外滩,我相,众生相》任国强作品

既如此,我也不愿匆匆赶路,索性凭着直觉绕道,在大街小巷中穿梭,走过四川中路、北京东路,记忆中那恢宏的景观又渐次出现在眼前。踏上观景台,白日里的人潮已然褪去,却依然留下星星点点的热闹,他们从黑压压密集的人群中跳脱出来,像活动的人形雕塑,点缀着夜晚的城市。夜跑的年轻人戴着耳机,沉默地紧闭嘴唇,像要与世隔绝,运动服上的荧光色却格外刺眼,令人无法将他忽视;一对老年夫妇,一前一后、保持距离,不紧不慢地散步,一个伸伸腰,另一个踢踢腿,两人四处张望,只是不看对方,恍是陌生人,最终又走回同一个家去;几位高挑的异国模特儿,在都市与镜头中应付自如,仿如野生动物生长于大自然中,匍匐、跃动、追击,三脚架、补光灯,专业设备捕捉美,不可预知这大片明天会出现在哪里,获得多少流量;再往前去,大型雕塑下面铺着几张瑜伽垫,一名中年女性自在舒展身体,从容适意,仿佛外滩是自家花园、健身房、客厅……他们是谁?我不知道。但看起来,上海是他们的。而他们的态度仿佛在说,上海也是你的。是吧,只要你愿意。把这里当作花园、舞台、摄影棚、健身房吧。把这里当成你想要的某个地方,去做你自己吧。

无意中听过一段旋律,简单却令人不能忘怀。搜出它的名字,原来叫做“上海观光客”。

《外滩,我相,众生相》任国强作品

《外滩,我相,众生相》任国强作品

摄影师自述

我从小就住在离外滩不算远的四平路附近,那时,在家里就能听到黄浦江上轮船的汽笛声和海关大楼的钟声。后来随着一栋栋的高楼兴起,海关的钟声再也传不进弄堂了!小的时候对外滩印象已很模糊,那时跟着父母去外滩、南京路是坐55路公交车,而55路一直是非常的拥挤,车到外滩时售票员就会叫“南京路外滩到了!”。小时候逛南京路,总要把最繁华的南京东路从头逛到尾,再从第一百货逛回外滩,尤其是国庆夜全家人去外滩南京路看灯,说是去看灯,其实是去“轧闹猛”! 外滩宽敞的马路上是人山人海,大人小孩拿着充气榔头互相追打,从南京路一路打到外滩。当时感觉太开心了,这是一辈子的回忆。

上海外滩,无论是生活在这座城市的人,还是曾驻足于此的中外宾客,外滩无疑是他们心目中最具代表性、最值得一游的申城景观。转角处出现古朴典雅的红砖历史建筑,和远处地标式的东方明珠塔,这种强反差和丰富的视觉冲击,给人更深刻且丰富的印象。从城市历史文化角度而言,外滩是近现代上海的一面镜子,折射出上海的大千世界,对于生活在这座城市中的人们来说,更是一个充满激情与活力的大舞台。

外滩的价值不止于观光游览,也不止于那些沿着黄浦江岸蜿蜒伸展、气度不凡的万国建筑。在我看来,还包括来到外滩的人。在这个系列里,我在外滩拍下了许多人的面孔,他们丰富多彩,每个人都在这里展露了自己,表达了自己。

一个城市的温度,决定了城市的内涵。因为她的包容,因为她的大气,因为她的时尚,因为她的活力,因为她的点点滴滴......这也许就是我拍摄她的原因吧。

摄影师简介

任国强,1964年生于上海,美术专业毕业。1983年开始学习摄影创作并大量投稿,在全国报刊杂志发表摄影作品。1997年进入报社开启摄影记者生涯,在近30年的新闻摄影中采访过一系列重大新闻,文娱体育,尤其关注上海的城市发展,拍摄了大量变革中的上海。曾获得2010年度“赵超构新闻(图片)奖”一等奖、多次获得上海新闻奖。

文字作者简介

余静如,生于江西,现居上海,2014年开始发表小说,著有中短篇小说集《安娜表哥》(译林出版社),《以X为原型》(中信出版社)。

还没有评论,来说两句吧...