1980年代,滨下武志、川胜平太、杉原薰等日本学者提出了“亚洲间贸易论”的诠释框架,通过揭示长期形成的亚洲区域内经济纽带,重新定位近代亚洲与欧美的关系,来反思、超越“西方冲击-亚洲应对”的旧有历史解释范式。在“亚洲贸易圈论”的影响下,大量日本学者从事亚洲海域史、贸易史的研究,但其他具有同等重要意义的社会经济史课题则长期没有得到应有的重视。如何在继承“亚洲贸易圈论”的基础上,为亚洲史构建新的总体性分析,成为日本学界下一代历史研究者亟需面对的课题。东京大学经济学部城山智子(Shiroyama Tomoko)教授及其团队自2017年前后开始利用数据库和空间分析等新的技术手段从事“近代亚洲水圈与社会经济史”的研究。这项集体研究旨在推动历史学与水文学、气象学等学科的交叉,通过探索季风、水域与人的关系,来书写新的亚洲历史。

2024年10月18日下午,复旦大学历史学系邀请到城山智子教授作题为《数据分析与近代中国社会环境史研究:以1931年长江洪水为例》的讲座,报告其团队近年来的代表性研究成果。本次讲座由复旦大学历史学系朱荫贵教授主持,复旦大学历史学系皇甫秋实副教授、台湾中兴大学侯嘉星副教授、上海社会科学院历史研究所于广助理教授、上海海关学院海关史研究院江家欣助理教授等数十位师生参与讲座。本文系讲座内容的简要整理稿。

研究旨趣与问题意识

1931年,中国长江流域遭遇了一场前所未有的洪水灾害,洪泛面积达18万平方公里,约有2500万人受灾。事实上,中国长期有大量人口傍水而居,“水利”在中国历史上一直是关系社会经济命脉的基础性议题。从“人新世”(Anthropocene)的视角来看,“水利”也是自然环境与人类社会正面交锋之处。研究1931年的长江洪水,实际上是为了思考水灾背后的深层次问题,即:(1)人们在水域附近的生活环境中是如何进行生产和生存的?(2)在这种环境中,“风险”是如何演变成水灾的?(3)人们对水灾的应对措施是如何改变环境本身的?这些变化又是如何反过来影响人们对水资源的利用方式的?

然而,如何在文献记录和数值统计不总是充分的情况下,复原自然环境的变迁历程,是环境史研究面临的重大挑战。自19世纪以来,中国各地已开始进行气象和水文数据的定期观测与收集工作。若将这些数据与气象学、水文学、水工学中开发的数理模型分析相结合,并重新审视文献资料,或许可以为近代中国的环境史研究开辟新的可能性。而在复原、评估极端气象和水文环境之后,另一个重要的任务是分析人类如何采取行动来应对这些情况。就1931年长江洪水而言,以往研究对于“灾后重建”的讨论很少,事实上,分析政府和人们的设想与行动,更有助于我们认识自然环境与人类社会的互动关系。

环境史研究的数据和方法

在讲座的第一部分,城山教授首先介绍了亚洲开发银行(Asian Development Bank)对洪水风险的定义。在该行为协助中国政府而制定的国家洪水管理战略(National Flood Management Strategy)中,洪水风险被界定为三个条件叠合的产物,即危险、曝露和脆弱性(Flood Risk = Hazard × Exposure × Vulnerability)。评估第一项“危险”,则是本项研究的一大着力点。在气象资料层面,城山教授关注到1929年中央研究院气象研究所成立后,以国家天文台为中心的气象观测站网络的作用;在水文资料层面,江汉关则详实地记录了长江水位的升降变化,以及江水排海量的数据。城山老师指出,以中国海关、中国气象观测站留下的可靠数据集为依托,学者可以相对准确地重建出灾害暴发前后的环境现场。

中国的水利和水利史研究

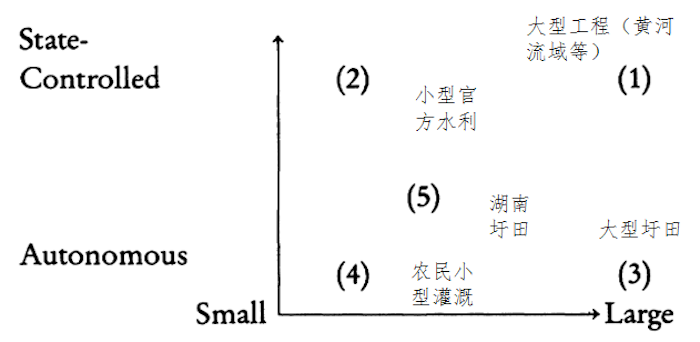

在讲座的第二部分,城山教授回顾了中国水利史研究的几大重要成果,如魏特夫(Karl Wittfogel)的“水利社会论”,伊懋可(Mark Elvin)对水资源管理地方差异的强调,以及日本学界“地域社会论”的主要见解。濮德培(Peter Perdue)按照国家控制的程度的差异,把古代中国的水利系统分为五个模式,而湖南的圩田介于“自治”与“国家控制”两个极端的中间点。

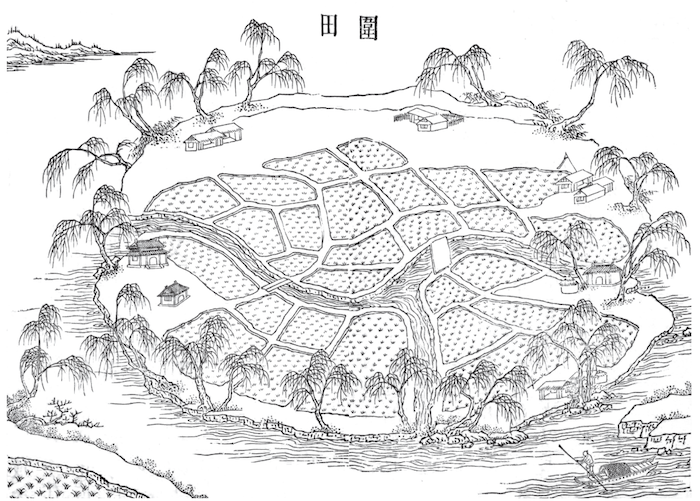

城山教授认为,长江中游平原的情况与湖南类似。根据罗威廉(William Rowe)的研究,武汉的地方精英保持着介入水利事务的主动性。而长江中下游普遍存在的圩垸,也即被堤坝保护起来的封闭农田,是一个关键的社会经济实体。堤坝为农田提供防洪减灾服务,但农民在圩垸里生存并不容易,一旦水位超过堤坝,他们的生计就将面临洪水的严重威胁。

1931年长江大洪水:以长江中游平原为例

在讲座的第三部分,城山教授展示了多幅利用历史气象/水文数据绘制的图表。通过分析数据,她提出,1931年长江流域的降雨量只比百年平均降雨量(1923-2022)高出7.3%,但7月—8月的集中降雨,带来了一场“漫长”的洪水,使得堤坝系统逐渐失灵,造成了前所未有的巨大破坏。就洪灾的蔓延情况而言,城市方面,汉口具有代表性。城山老师利用当地报纸、海关观测记录等材料,复原了汉口城由低洼地区被淹,到单洞门被冲垮,再到租界区逐步受灾的过程。农村方面,各地情况均不相同,如潜江县附近的堤坝溃口起到泄洪作用,但蕲水县附近的地形导致泄洪不畅,最终造成山洪,而沔阳县则因为没有与周围两县在修坝防堵问题上协调一致,受灾尤为惨重。

1931年8月,国民政府成立救济水灾委员会,在最初的应急阶段,其主要任务是提供食物、居所和衣物。然而,政府的最终目标是恢复农业生产,大量上访难民被遣返回家,工赈处成立后又被雇佣参与到修复堤坝的工作中。截至1932年8月,国民政府修复了219处堤坝,并随后迎来了一场农业大丰收。救济项目在短时间内实现了目标,然而,在1935年爆发的又一次洪灾的冲击下,88处堤坝再度溃决。

总结与讨论

在讲座的收尾环节,城山教授首先再度回顾了危险、曝露与脆弱性的框架。在“危险”层面,强降水从4月开始,又在7月显著加强,最终引发了一场“漫长的洪水”;在“曝露”和“脆弱性”层面:长江中游平原的居民长期受到洪水风险的威胁,当地既有官方主导修建的堤坝,也有农村家庭在住宅周围修建的公共堤坝,但总的来说,在圩田上生活的人们行动不便,容易受到洪水灾害的影响。

接着,城山教授引用海关总税务司梅乐和(Frederick Maze)的观察和伊懋可的研究成果,提出了她对于1931年长江水灾事件的深度思考。对于生活在长江中游平原的农民而言,尽管随时面临着遭受巨大洪灾的风险,但同样能够利用水资源来获得农产丰收,他们已经“习惯”与洪水风险共生共存。对于行政力量而言,为避免最初的投资白白浪费掉,就必须不断投入资源来维持现有的系统——这在一定程度上可以说明,为何救济水灾委员会急于把堤坝恢复如初。而在解释为何长江中游平原一再受到类似的洪灾风险时,城山教授还举用了水文学的“堤坝效应”(Levee Effect)理论:堤坝的建设往往带来一种虚假的安全感,鼓励居民把住宅和工作场向堤坝集中,但堤坝附近毕竟也同时是最容易受到洪水风险的所在,这就同时使得洪水冲垮堤坝后造成的损失也呈几何倍数地增大。

城山教授最后强调:“水资源管理”是一个非常复杂的问题,而环境问题与经济效益之间的冲突,下层群众与地方政府之间的对立,法律法规的理念和执行之间的脱节,也并不仅仅发生在1930年代的中国。1931年长江洪水的案例提示我们,季风气候和“水圈”深刻地塑造着人类社会的社会经济结构,乃至群体的行动的模式;相应地,早在工业化时代到来以前,人类的活动也已经开始对自然环境的变迁施加影响。如此看来,布罗代尔(Fernand Braudel)提示的历史中的三层时间尺度——事件的短期时间尺度,经济周期和人口增减的中期时间尺度,以及有关地质、气候和生物的长期时间尺度——对于我们深入研究人类与自然环境的互动关系,仍具有重大的意义。

讲座结束后,城山智子教授介绍了她的合作研究者,东京大学工学院河川环境研究室的刘畅先生。主持人朱荫贵教授高度肯定了城山教授研究的创新性,与会师生就“海关资料利用的新途径”“洪泛区的瘟疫蔓延状况”等问题同城山教授进行了交流。

还没有评论,来说两句吧...