自新石器时代以来,动物形象就开始出现在中华文明的历史叙事中,围绕社会现实与个人发展的需要,演绎出丰富多彩的动物文化。从最早因生存繁衍的需要衍生出的动物图腾崇拜,到后来攻伐兼并时代以动物为守护神,再到太平时代下的社会生活中,动物形象与升天信仰、升官发财、爱情相思等日常情境相结合,不仅以神话传说和风俗习惯保留下来,而且还以文物中的动物元素永久定格,成为中华民族璀璨文化的一部分。

近日,历史文化学者、《此间鸟兽:文物里的中华文明》一书作者任疆做客西安方所书店,以耳熟能详的神话故事和文学形象中的六种动物为例,讲述了中国传统文化中动物意象演变背后的历史故事。本文经作者审定,授权澎湃新闻发布。

蛙神信仰和女娲

在蛮荒的石器时代,原始部落以狩猎采集为生,极端低下的生产力水平让部族无时无刻不面临挑战,要想在物竞天择的法则下生存下去,一靠生得多,二靠活得久。出于生殖崇拜,我们的祖先把每次产卵数以千计的蛙作为部落图腾,并将最早的创世神命名为“女娲”。《说文解字·女部》对“娲”的释义为“古之神圣女,化万物者也”,“化万物”即“化生万物”,身为创世女神的女娲拥有无限的生育能力。历代学者对于“娲”字有两种解释,第一种是以带“呙”为声旁的字多与圆形或容器有关,将“娲”与女性子宫联系在一起;第二种更为直接,即娲、蛙谐音。易中天曾说过,“女娲就是女蛙,是主管生育的蛙女神,也是率领我们迎战死亡的胜利女神。她老人家是蛙,我们的孩子才是娃”。

在新石器时期的陶器上,留下了大量蛙神生殖崇拜的证据。从中原地区的仰韶文化中,颇具写实的蛙形图案,再到仰韶文化西迁后发展出的马家窑文化中,蛙形图案变得越来越抽象,用于存放蛙卵的腹部变得极其夸张,同时蛙的四肢也变得拟人化,最终演变为一种装饰艺术。

与此同时,我们的祖先还在蛙的身上找到了永生的寄托。蛙类动物皆有冬眠的习性,在深秋气候变冷时“睡去”,在来年春暖花开时“苏醒”,在先民们朴素的认知里,这是一种“死而复生”的神力。于是,当残酷的攻伐兼并战争时代来临之后,蛙成为了无数将士心中不死的守护神,被刻画在兵器上。后来,这种古老的观念也被道教吸收。《文子·上德》有云“蟾蜍辟兵”,《抱朴子·内篇·仙药》中也写道“肉芝者,谓万岁蟾蜍。头上有角,颔下有丹书八字再重。以五月五日日中时取之,阴干百日……带其左手于身,辟五兵,若敌人射己者,弓弩矢皆反还自向也。”

[商]蛙纹钺,陕西历史博物馆藏

人面蛇身的祖先

尽管女娲是蛙神信仰的产物,然而在我们的记忆中,最熟悉的恐怕还是伏羲、女娲人面蛇身的经典造型。然而,女娲身为曾经的蛙神,怎么又会变成蛇?实际上,这个现象背后所影射的是原始社会后期,父系氏族社会取代母系氏族社会的深刻时代变革。在这一过程中,女娲的地位从曾经的创世神降为了伏羲的妹妹、妻子。虽然这段历史已经十分久远,但仍然通过口口相传的方式代代流传,并在文字出现后被记录在典籍中。

[唐]伏羲女娲图绢画,新疆维吾尔自治区博物馆藏

从关于女娲和伏羲的描写中,我们可以明显感受到他们所扮演角色的时代特征。《列子·汤问》载,“然则天地亦物也,物有不足,故昔者女娲氏炼五色石以补其阙,断鳌之足以立四极”,这段文字说明在女娲的时代,天地系统还处于不稳定的状态,所以才有了女娲补天的神话。后来当环境稳定下来,世间没有人,于是便有了女娲造人的神话,并且她以不同材料造出富人与穷人,影射出社会中的等级分化。《太平御览》引《风俗通义》载:“俗说天地开辟,未有人民,女娲抟黄土做人。剧务,力不暇供,乃引绳于泥中,举以为人。故富贵者,黄土人;贫贱者,引縆(gēng,粗绳)人也。”

反观伏羲,他所承担的全都是人类社会发展成熟后的角色,涉及了八卦占卜、文字纪事、礼乐教化等。《尚书序》载:“古者伏羲氏之王天下也,始画八卦,造书契,以代结绳之政。”《帝王世纪》载:“制嫁娶之礼,取牺牲以充庖厨,故号庖牺氏,是为牺皇。”蔡邕《琴操》载:“昔伏羲氏作琴,所以御邪僻,防心淫,以修身理性,反(返)其天真也”。后来在伏羲制琴的基础上,女娲进一步发明了笙、簧等管乐器,如《春秋世谱》所载,“(女娲)乘(承)伏羲制度,作笙簧”。所以,当伏羲成为主神,女娲沦为配角,女娲也自然变成了伏羲的样貌。

《此间鸟兽:文物里的中华文明》

那么,伏羲的人面蛇身是怎么来的?原来,伏羲是上古时代九黎部落信奉的神,该部落以蛇为图腾。伏羲如封建时代以前的其他传奇首领一样,是感孕而生、人神结合的后代。据《河图》所载,“大迹出雷泽,华胥履之而生伏羲”,即华胥因脚踩雷泽中的大脚印感孕生下了伏羲。雷泽是九黎部落的势力范围,位于黄河下游一带。《山海经·海内东经》载:“雷泽中有雷神,龙身而人头,鼓其腹。”那个大脚印显然来自雷神,也就是说,伏羲的父亲是雷神。雷神人头龙身,伏羲人面蛇身,而蛇被视为小龙,显然是继承了雷神的相貌。后来,九黎部落在与炎黄部落的涿鹿之战中败北,一部分被炎黄部落兼并,给对方带去了更加先进的技术、文化,其中就包括了伏羲的神话信仰;另一部分九黎遗民则向西南迁徙,成为了三苗的主体,直到尧、舜时代,才在无数次的征伐中被最终同化。

传统文化中的“四灵”

在传统风水学说里,我们经常会听到“左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武”的说法。这四种神兽在古代被称为“四灵”,早在汉代便已定型。但是,这“四灵”是怎么来的呢?

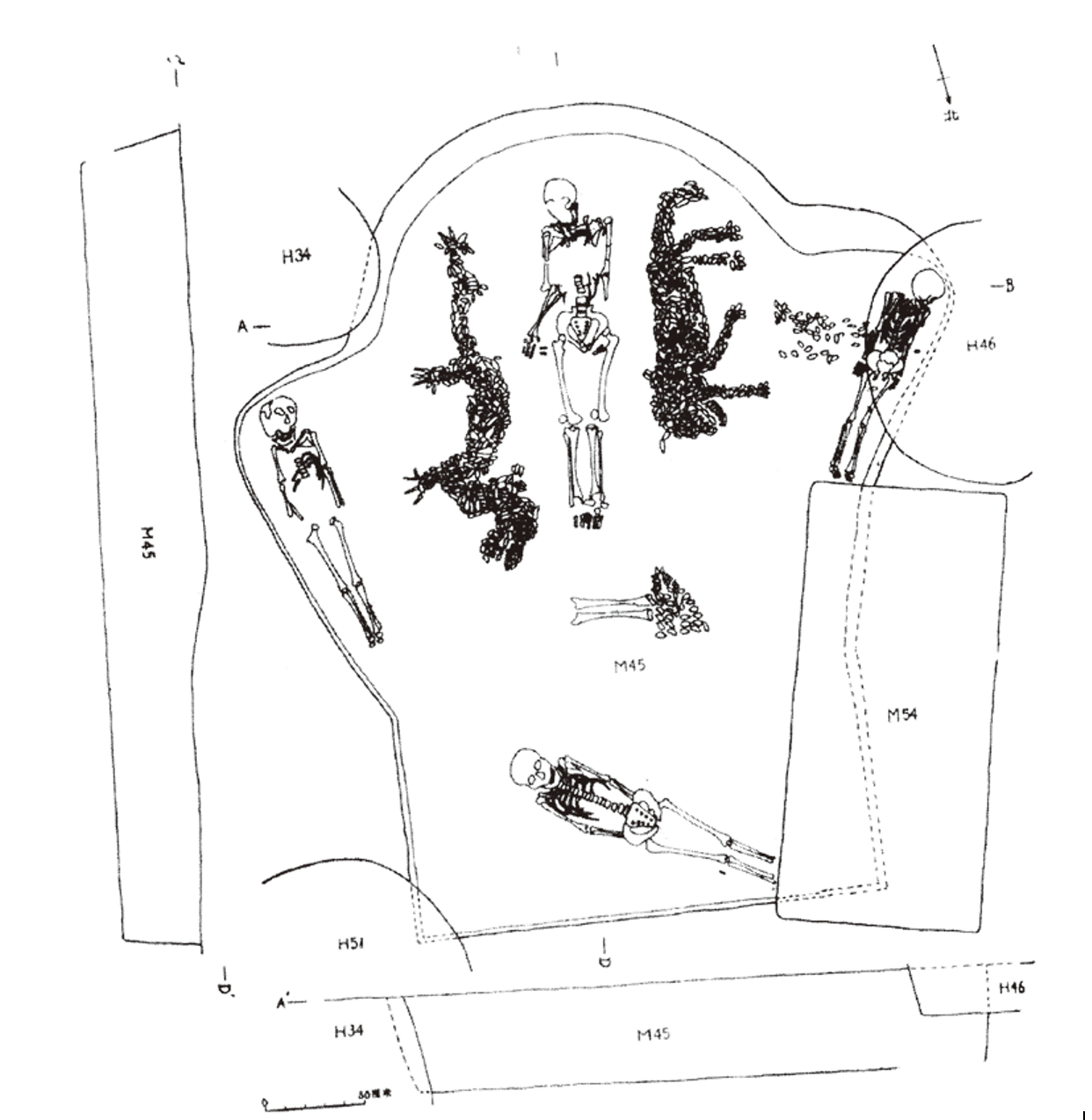

[新石器]蚌塑龙虎墓平面图,引自《河南濮阳西水坡遗址发掘简报》

原来,“四灵”的产生并非一蹴而就的,而是经历了漫长的演化过程。其中,左青龙、右白虎的形象最早出现,源自原始权力秩序构建阶段的现实需要。为了凸显统治者的无上权力,他们创造出了天人感应的系统,部落首领对应天上的北极星,被众星环抱,众星组合被古人创造性地赋予了动物的形象。在距今6000多年前的河南濮阳西水坡45号墓中,墓主人的脚下是由河蚌与腿骨堆成的北斗星形状,在他身旁两侧拱卫着由河蚌堆积成的龙、虎,象征着天上的星宿,而他所在的正是北极星的位置。之所以选择龙、虎,是因为在古人的观念中,龙腾生云,虎啸生风。《易经·乾卦》有云:“云从龙,风从虎。”在古老的神巫时代,部落首领往往身兼巫觋的身份,他们需要借助风和云才能来到天上。后来,龙、虎还成为了仙人的坐骑。

[西周-春秋]鸟兽纹铜镜及拓片,中国国家博物馆藏。在1957年河南三门峡上村岭虢国墓地1612号墓出土的鸟兽纹铜镜上,可见西方白虎、东方青龙、南方朱雀的图案,但北方的神兽身份无法确定,有学者认为是麟,也有学者认为是鹿,但从形态上看属兽类无疑,并不是后来的龟或是玄武。

从“二灵”的出现到“四灵”的定型,经历了数千年。在商代,商王祭天活动频繁,在甲骨卜辞中首次出现了“四方”的概念。到了周代,祭天融入礼制,天上四灵的概念开始出现。《三辅黄图》中列举了苍龙、白虎、朱雀、玄武为“天之四灵”,其职责是“以正四方”。但是,这个被后世发扬光大的“四灵”组合是汉代才最终确定的。在汉代以前,“四灵”并没有统一的说法。《礼记·礼运》中将“四灵”释义为麟、凤、龟、龙,麟统御兽类,凤统御鸟族,龟通晓人事(占卜),龙统御鳞虫,因此,畜养“四灵”被视为天下大治的祥瑞。在西汉初的梁共王刘买墓中,天顶壁画上的“四灵”有龙、虎、凤,但另一种绝对不是龟,从造型上与马王堆汉墓帛画中的海精鲸鲵十分相似。直到汉武帝时期,“四灵”才最终定型。

[西汉]刘买墓四神云气图壁画及示意图,河南博物院藏

有熊氏的后人

如今,我们自诩为“龙”的传人,然而,龙在最早的时候,只是“四灵”之一和“鳞虫之长”,并不足以成为华夏民族的象征。事实也正如此,至少在汉代以前,或许我们的祖先更愿以有熊氏的后人自居,因为有熊氏代表了一脉相承的天命正统。除了华夏儿女,我们还有一个称谓叫“炎黄子孙”,及炎帝、黄帝的后代,而黄帝的身份便是有熊国君。唐代张守节《史记正义》载:“黄帝,有熊国君,号曰有熊氏。”历史上的黄帝并不特指一个人,而是部落首领的统称,就像是后世的皇帝一样。

有熊氏部落的历史最早可以追溯到红山文化时期,苏秉琦曾指出:“《史记·五帝本纪》中所记黄帝时代的活动中心,只有红山文化时空框架可以与之相应。”红山文化位于我国东北地区西部,这里曾广泛分布有熊。北方的熊拥有冬眠习性,承载着原始部落的永生信仰;同时也有学者认为,熊在形体、动作上与人有相似之处,所以古人将熊人格化,将熊视为祖先加以崇拜。黄帝的有熊国便是以熊为图腾崇拜的原始部落。后来,黄帝部落向西南迁徙,最终在环境条件更适宜的黄河中下游地区定居下来,但依然保留着“有熊氏”的称号。《水经注》引《帝王世纪》载:“(新郑)县故有熊氏之墟,黄帝之所都也。”

玉龙,辽宁省博物馆藏。玉龙是红山文化最具代表性的文物,一直以来被称为“玉猪龙”,但或许称其为“玉熊龙”更为合适。

到了周代,为了强化周王朝的正统地位,周王族将自身的“姬”姓“赋予”历史上的三皇五帝,《艺文类聚》引《帝王世纪》载:“黄帝有熊氏,少典之子,姬姓也。”《尚书埤传》载:“黄帝至禹皆同姓。”但并未一如既往地强调有熊氏。这是因为在当时,姓代表宗族血缘,氏代表封地。华夏部落的核心区域——中原,历史上是黄帝和后来的尧、舜、禹统治的地方,当禹在涂山会盟天下诸侯时,在号令四方的旗帜上,“中正(即中央)之旗以熊”,即象征中原的旗帜上绘有熊的图案。对于周朝而言,直到周成王才迁都洛邑,定都中原。从此,周王族才名正言顺地自视为有熊氏的后人。《诗经·小雅·斯干》中写道,“吉梦维何?维熊维罴……男子之祥”,梦熊是好梦,预示着生下男孩,等他长大以后就可以承袭贵族的地位。

后来,秦灭六国,废除分封,建立了以郡县制为核心的中央集权大一统帝国,基于封地的氏也随之消亡。到了汉代,刘姓帝王们试图寻找王朝正统的证据,于是便有了《汉书·高帝纪》中的“汉帝本系,出自唐帝”,以及《世本竹书纪年·氏姓篇》中“帝尧为陶唐氏……尧是黄帝玄孙”的附会。《汉书·五行志》中所记载的昌邑王刘贺白日梦熊,也成为了有熊氏最后的印记:“(刘贺)闻人声曰‘熊’,视而见大熊。左右莫见。”梦熊的吉兆预示了刘贺不久后登上帝位,但意气风发的刘贺威胁到了霍光的地位,不满一个月就被扣上做尽荒唐事“凡千一百二十七”而惨遭废黜。

月中蟾兔从何而来

在中华文化中,或将月宫命名为蟾宫,或以玉兔代指月亮。这种观念历史悠久,屈原《楚辞·天问》中的发问,“夜光何德,死则又育?厥利维何,而顾菟在腹?”是月中有“顾菟”的最早记载。南宋大儒朱熹认为“顾菟”即是顾望之兔,而近代学者闻一多在《天问释天》中则认为“顾菟当即蟾蜍之异名”。不管怎样,为何偏偏是蟾蜍、兔子出现在月亮上?

事实上,这是阴阳五行学说杂糅不死信仰和西王母神话的结果。西汉刘向《五经通义》载:“月,阴也;蟾蜍,阳也,而与兔并明,阴系阳也。”月亮也被称为“太阴”,与太阳相对,而蟾蜍、兔在古人看来代表阳,这一切都源于我们所熟知的一个神话故事——嫦娥奔月。在《归藏·归妹》中最早记载了恒我(即姮娥,后因避汉文帝刘恒讳,改称嫦娥)“窃毋死之药于西王母”,在问卜大吉后,独自西行奔月,“恒我遂托身于月,是为蟾蠩(蟾蜍)”。当嫦娥奔月后,《诗推度灾》中记载了“月三日成魄,八日成光,蟾蜍体就,穴鼻(兔)始明”,即嫦娥的到来让月亮发光,显现出蟾蜍和兔子的身影。

[东汉]西王母画像石及拓片,睢宁县博物馆藏

那么,嫦娥究竟是如何让月亮发光呢?她当然不会是托尔斯泰笔下的诗人,燃烧了自己,照亮了别人,而是因为她所携带的一件宝物——不死灵药。汉乐府《董逃行》讲述了一个凡人求访神仙,为人间帝王求得不死神药的故事,其中有一句诗写道:“采取神药若木端,玉兔长跪捣药虾蟆丸。”原来,不死灵药是由蟾蜍和玉兔捣练而成,而灵药取材于若木的树端。若木的树端有什么?据《淮南子·地形训》所载:“若木在建木西,末有十日,其华照下地。”自此一切真相大白,灵药取自太阳,自然拥有了太阳的光芒,所以才能够点亮月亮,并浮现出捣药使者的身影。这竟然与月亮发亮是通过反射太阳光的现代科学理论不谋而合,不得不惊叹古人朴素观念中隐藏的智慧!

妃子笑背后的“功臣”

当我们一边吟诵着唐代杜牧的“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”,一边在心底盘算产自岭南的荔枝如何在短时间内跨越数千里来到长安时,或许早已认定此事非千里马不能及。然而,这种先入为主的想法或许并非历史的真相。明代杨慎在《廿一史弹词》中写道:“荔枝香,明驼进,践走红尘。”原来,让贵妃吃上荔枝的“功臣”并不是千里马,而是明驼。明代王志坚《表异录》中也记载了“唐制:驿置有明驼使,非军机不得擅发。杨妃私发明驼使,赐安禄山荔枝。”当然,他们二人所生活的时代距盛唐已过去数百年,所依据的很可能是五代时期乐史所著的《杨太真外传》中“妃私发明驼使,持三枚遗禄山”的艳史桥段。

《杨太真外传》中记载了“明驼者,腹下有毛,夜能明,日驰五百里。”按照唐代的度量衡,日驰五百里大约相当于今天的265.5千米,也就是从陕西西安到汉中的距离。如果用清宫剧中的“八百里加急”来比较,后者相当于今天的460.8千米,大约是从陕西西安到四川巴中的距离,虽然看上去更快,但这可是由无数匹快马接力才得以实现的。如果按照唐代段成式《酉阳杂俎》中的记载,“(明驼)驼卧,腹不贴地,屈足漏明,则行千里”,明驼一日飞奔531千米,甚至还超过了“八百里加急”。

[唐]章怀太子墓《狩猎出行图》(局部),陕西历史博物馆藏

《酉阳杂俎》中所记载的明驼日行千里并非空穴来风,而是源于我们所熟知的木兰替父从军的故事——北朝民歌《木兰篇》。木兰征战沙场,历经百战,得胜而归,受到了天子的召见。天子问木兰有什么愿望,木兰放弃了高官厚禄,“愿驰千里足,送儿还故乡”,这是我们熟知的版本。但宋代史容在《山谷外集诗注》中引用《木兰篇》时,为我们还原了一个更早的版本:“愿驰明驼千里足,送儿还故乡”。这与北魏当时的历史是吻合的。《魏书·高祖纪》中记载了太和二年(478),“秋七月戊辰,龟兹国遣使献名(明)驼七十头。”到了孝文帝时期,《朝野佥载》中记载了一件趣事,当时孝文帝推行汉化改革,仿照南朝门阀制度钦定天下大姓,以此来给整个社会划定阶层,陇西李氏身为当地的世家大族,听闻消息后,“星夜乘鸣(明)驼,倍程至洛”,但最终还是晚了一步,不仅没能入了大姓,甚至还被扣上了“驼李”的名声,沦为笑柄。

还没有评论,来说两句吧...