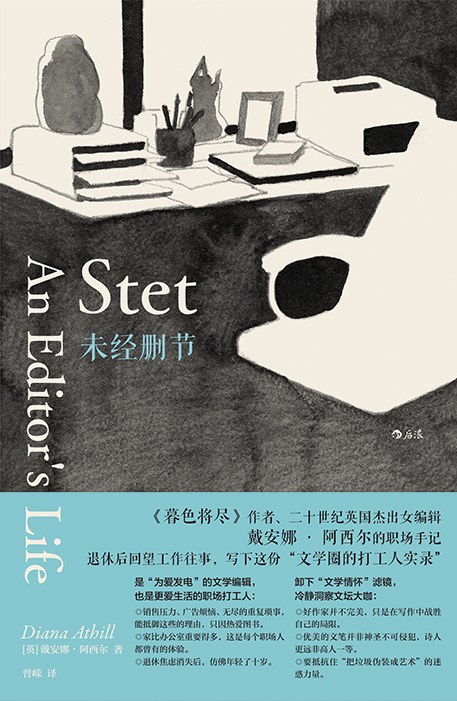

《未经删节》,[英] 戴安娜·阿西尔著,曾嵘译,四川人民出版社/后浪,2024年1月版,352页,58.00元

金色秋天时节。到达匈牙利布达佩斯的第二天是10月25日,走到匈牙利国会大厦广场,发现由一块锈色铁板围成的地下展室的入口,工作人员告诉我这个位置正是当年历史事件发生地。25日还参观匈牙利艺术博物馆,在馆内书店买了一部配合特藏展览的图册《纸上的艺术》(The Paper Side of Art,Author[s] Editors: Kinga Bódi and Kata Bodor,Museum of Fine Arts ,Hungarian National Gallery, Budapest,2021)。该馆收藏了数万幅素描和近 二十万幅版画作品,其历史可追溯到约公元1300年至今。这些藏品进入该馆已有一个半世纪,但是过去只有很少一小部分为公众所知,或者说是仅为艺术专业人士所知。现在这个特藏展兼有纪念性与学术性意义,在我看来不仅对于研究素描与版画史由重要价值,同时也是研究印刷史、图书史的重要史料。本图册收入博物馆收藏的最精美的五百多幅素描和版画,研究文章的关注重点是素描与版画的历史传统、技术多样性以及不断自我更新的创造性能力。

读戴安娜·阿西尔(Diana Athill,1917-2019)的《未经删节》(STET: An Editor's Life,2000;曾嵘译,四川人民出版社, 2024年1月)原书名是“未经删节,一个编辑的人生”,中译本只保留了“未经删节”作为书名。之前我写过一篇阿西尔的回忆录《暮色将尽》(Somewhere Towards the End: A Memoir,2008;曾嵘译,四川人民出版社,2022年)的书评,知道阿西尔在九十多岁时出版的合集《人生课堂》包括了四本不同角度的回忆录,分别是《暮色将尽》《长书当诉》《未经删节》和《昨日清晨》。在《暮色将尽》的编者撰写的“导言”中对阿西尔的编辑生涯也有比较概括的论述,我们从中知道在二战后阿西尔与出版商安德烈·多伊奇(André Deutsch)共同创立了英国知名的安德烈·多伊奇出版公司,多伊奇是阿西尔在战时为BBC新闻部工作时认识的,与她曾有过短暂的情人关系,后来一直以朋友和合作伙伴的关系共同经营出版社。两人的分工也很明确,多伊奇狂热地负责出版的商业运作,阿西尔的兴趣和热情只在于做一名好编辑。她以敏锐的文学判断力和眼光,发掘、引进了波伏娃、阿特伍德、菲利普·罗斯、厄普代克等一系列杰出的作者,成为很有影响力的文学编辑。但是她对于工作和生活的界限有明确认识,认为“个人生活比工作更重要,我并不为这个理念而感到羞愧——这是每个人都应该做的”(第4页),在这本《暮色将尽》中她几次谈到早前出的回忆录《未经删节》是她的编辑生涯的小结。

《未经删节》前面的“推荐序”(李孟苏撰)对这位英国著名女编辑的评述是:“她有着极其敏锐的文学嗅觉、非凡的写作鉴赏力和无可挑剔的编辑判断力,擅长发现写作新人,第一个出版了奈保尔、莫迪凯·里奇勒和布莱恩·摩尔等人的作品,第一个把约翰·厄普代克、菲利普·罗斯和玛格丽特·阿特伍德等人的作品引进到英国。她还为波伏娃、凯鲁亚克、诺曼·梅勒、劳里·李、英国女诗人斯蒂夫·史密斯、女性主义哲学家玛丽莲·弗伦奇等作者出版了早期的作品。在她的关爱、鼓励下,沉寂了几十年的简·里斯和莫莉·基恩,在晚年分别出版了新小说《藻海无边》和《品行良好》,再次绽放出才华的光芒。这些编辑经历让阿西尔堪称英国最有影响力的文学编辑之一,也帮助独立出版社安德烈·多伊奇出版社在英语文学出版业有了不可小觑的重要价值。”(vi-vii)另外谈到关于写作的问题,“阿西尔一向鼓励她的作者‘尝试写出真相,无论它们有多么不雅’,她在写回忆录时也遵守了这一戒律。……写着写着,她越来越认为,写自己的事毫无意义,写作是为了弄清自己和生活的真相:‘一旦你不用‘I'(我)而用‘eye'(眼睛)看事物。就摆脱了‘自我'。’诚实地写作,是一个重新自我认识的过程,帮助她度过了精神良好的晚年”(iv)。关于写作的目的,各人自然会有不同的看法,阿西尔把写出生活的真相作为写作的目的和意义,是一种以揭示与见证为核心的写作价值观念。阿西尔不是从写作与批评的理论体系出发,而是从几十年的文学编辑生涯的感悟出发,把写作看作是认识自我与生活真相的过程。

关于《未经删节》这个书名,阿西尔自己的解释是:“按照印刷厂的传统惯例,如果想要恢复已删除的文字,编辑会在该文字下方打一排小点,同时在页边空白处写上“末经删节”几个字。所以写这本书时,我试图以最原始的形式(很遗憾缺少数字)来对我的部分经验进行‘未经删节’处理。”译者注的补充说明是:“原文为‘Stet’,校对用语,即表示‘不删,保留原句’,这里为书名考虑,译法赋予了文学性。”(第4页)应该说,“未经删节”这四个字不仅译得准确,而且从读者的阅读语境来说,其意涵超出了校对的专业用语,而是具有了更为丰富和耐人寻味的意涵——就像阿西尔在全书最后一段所讲的,“我也意识到自己非常幸运,而我大部分的运气来自工作。当我深受感动,对着我作为编辑的时光,写下‘未经删节’几个字时,那是因为这段时光给我的生活带来了如此多的扩展、兴趣、愉悦和快乐。这是一份属于百分之三十那边的工作。”(326页)对于阿西尔来说,写下的是“未经删节”的编辑生涯;对于编辑来说,“未经删节”反映了独立的编辑立场;对于作者来说则是一种理解、信任与尊重;最后,放在读者面前的是一部忠实于作者的读物。

阿西尔在全书的开头就说:“我为什么要写这本书?并不是因为我想写一本20世纪下半叶英国出版业的历史,而是因为我已经活不了多久了,当我离开人世,所有储存在我脑海里的经历也会消失,就像用个大橡皮一擦就没了。我内心深处有某些东西发出了尖叫:“哦,不!至少救回一部分吧!”(第4页)阿西尔的这段话让我想起编辑这个群体除了肩负着出版这个形塑人类文明的使命之外,还有同样重要的伟大贡献,那就是保存了有关这项使命的珍贵记忆。我认识的编辑不算多,但是在我看来他们中的很多人都应该像阿西尔那样从内心深处发出尖叫,把那些他们所经历过而且必须告诉后人的出版记忆写下来,无论是“曾经删节”还是“未经删节”。在这个意义上,编辑这个崇高的职业更加值得尊敬。

说到这里,想到的是前不久去世的许医农女士,一位把自己的编辑工作做到了极致的著名编辑。上世纪八十年代晚期她来广州审阅编辑《山坳上的中国:问题·困境·痛苦的选择》,我有幸认识她,在她身上看到了一种在编辑事业中“杜鹃啼血”的奋斗精神。作者在书后的“代跋”中特别感谢许医农女士“对书稿困难的加工、合作和对任何企图概括当代中国问题都不免要包含错误所采取的宽容态度”。《山坳》的问世敲响了改开大潮中的警世之音,一时洛阳纸贵。我很快写了一篇题为《危机启示录:我们的困境——读何博传〈山坳上的中国〉》的书评发表在《开放时代》杂志。我在文章中说,“不敢断言这部书会对今后中国的发展进程产生多大的实际作用,更不敢奢望它真能改变中国在21世纪的命运。但可以断定,不愿意倾听它或忽视它的声音,我们便再次失去一个机会:一个学会恐惧以便走出困境的机会。”现在回想起来已是前尘,后来与许医农老师的联系少了,但是她的编辑精神时在记忆中闪耀。前几天读一篇怀念文章,题目是《许医农们是失败的一代吗?》,问题很扎心,答案在各人心中。许医农在为《山坳》写的“编中辑心声”中写道:“‘子规夜半犹啼血,不信东风唤不回。’以悲剧的心境重构我们民族的精神文化,从浓烈的忧患意识升华出来的个人使命责任感,正是我们胜利闯过改革难关的最根本的精神原动力。危机四伏的中国之转机与希望,端在于此。”(《山坳上的中国》,第9页)只问个人的使命与责任感,至于成败得失就让历史去回答吧。

说起出版审查与删节,阿西尔讲述的编辑、出版诺曼·梅勒(Norman Mailer,1923-2007)的第一部小说《裸者与死者》(The Naked and the Dead,1948)的故事很有意思。这是艾伦·温盖特出版社历史上最重要的一本书,虽然它在美国出版后已经引发了极大的轰动,但是保守的英国出版界仍然无动于衷,伦敦的六家大型出版商都将其拒之门外。好玩的是,由于这是一部战争小说,作者本人也曾在太平洋战场上服役,

他一心想要真实地描述那些士兵的天性与日常面貌,因此在小说中经常需要使用“fuck”和“fucking”这两个词。美国出版商知道这是本好书,但又不敢把这两个词直接印刷出来,于是有人建议使用“f—”来代替这个词,但这两个词出现得实在太频繁,这么代替的话就使整个对话看起来就像一张渔网,后来大家一致同意用“fug”和“fugging”来代替。阿西尔认为,“可能有人会说,相对于因语言淫秽而拒绝本书的六家英国出版商,接受这种解决方案的美国出版商更可笑。考虑到他们的逻辑前提,既然‘fuck’因淫秽而无法印刷,那么另一个听起来差不多,含义也差不多的词,又有什么不同?我觉得,没有比这件事更能清楚地证明在文字上设置禁忌的愚蠢。”(48页)在出版史上这也可以算是关于处理文字禁忌的佳例。

面对这本小说,阿西尔说“我们当然直接就扑了上去”。多年之后她仍然记得当时深深打动她的是“关于疲惫不堪的士兵在深深的泥沼中挣扎着举枪的段落,这让我想到我当时觉得这本书好是正确的,因为这是一本真正扩展了我想象力的书”(同上)。在这里我能感觉到阿西尔对战争文学的敏感是非常感性的,一个“疲惫不堪的士兵在深深的泥沼中挣扎着举枪”,这是有关一战记忆中的很典型和形象的画面。就这一个段落就使阿西尔对作者和书稿充满了信心。但是,如何处理那个无处不在的“fuck”呢?事实上阿西尔和她的同事也和美国人一样,“我们本来想恢复书里的‘fuck’,但终究不敢,事实证明,‘不敢’是对的”(同上)。在试图挑战语言禁忌的出版案例中,如果能统计“不敢”的对错比例,就可以从一个侧面反映了“在文字上设置禁忌的愚蠢”的变化过程。这本书的校阅版在出版前送到了《星期日泰晤士报》的文学编辑的桌上,结果主编——一位即将退休的老头——看到了“fug”“fug”“fug”之后,在周日该报的头版上出现了他亲自撰写的简短而愤怒的抗议文章,强烈反对出版这本书。安德烈拿着这份《星期日泰晤士报》喊“快读读这个!”“我的天啊!”这时书已经印好、装订好,“我们出版社刚刚逆风起航。如果这本书被禁了,我们就完了”(49页)。最后,安德烈说服了一位议员熟人,在下议院提出了一个关于这本书命运的议题:直接询问总检察长哈特利·肖克罗斯爵士是否会禁止发行本书?肖克罗斯说他认为这本书很糟,但他不会禁止发行。终于没有问题了。“从这次冒险中,我们收获的不仅是一本畅销的好小说,更重要的是,诺曼·梅勒从此出现在我们的作者库中。一夜之间,我们开始被视为一家勇敢而有冲劲的小型出版社,值得手里掌握着有趣新作家资源的经纪人认真关注,安德烈访问纽约时受到的欢迎也开始变得更加热烈。”(51页)应该说,作为出版人如果从来没有过类似经历,其编辑生涯可能有点乏味。“快读读这个!”“未经删节!”——当这样的声音回荡在作者、编辑和读者之间,那是很开心的时刻。

乔治·奥威尔(George Orwell)的寓言影射小说《动物农场》(Animal Farm :A Fairy Story,亦译作《动物庄园》)开始的时候也给过安德烈的出版社,但是最后没有在他这里出版。开始的时候,乔治·奥威尔向尼科尔森和沃森出版社提交了《动物农场》的书稿,被拒绝后安德烈将这本书推荐给了乔纳森·开普出版社。开普接受了这本书,但提出了一个条件:“本书必须经过某种官方审查,以确保不被视为对战争结果的损害……于是开普先生照做了。”(38页)这时奥威尔感到非常绝望,他知道安德烈正在筹资打算开办自己的出版社,于是问安德烈:“嘿,为什么你不出版我的书?用这本书给你打头炮?”安德烈此时对是否能创立起出版社尚无把握,“更不想让自己喜欢且尊敬的人冒险,所以拒绝了他。后来《动物农场》越来越有名,他更为自己早期就认可了这本书却没让奥威尔冒险交给自己出版而自豪,且从未因错失这难能可贵的珍品而抱怨,这说明了他天生的适应能力”(同上)。这又是“不敢”的一个案例,反映了二战刚结束时英国对外政策的意识形态禁忌,当然也说明了奥威尔的寓言手法相当敏感。后来这本书于1945、1946年先后在英国和美国出版。

阿西尔在1974年负责编辑出版奥地利记者与历史学家基塔·瑟伦利(Gitta Sereny,1921-2012)的非虚构作品《进入黑暗:从安乐死到大屠杀,关于特雷布林卡的指挥官弗朗茨·施坦格尔的研究》(Into That Darkness:from Mercy Killing to Mass Murder,a study of Franz Stangl,the commandant of Treblinka,1974),她说这项工作属于“所有工作中最吸引我的那类”。应该说,吸引她的是这本书的主题。基塔出生于奥地利维也纳,希特勒接管奥地利时她刚十五岁,被送到法国上学,然后在那里遭遇了战争。在德国占领期间,她在巴黎和卢瓦尔河照顾被遗弃的儿童;1945年她在德国南部担任联合国善后救济总署的儿童福利官员。这些经历使她日后注定要研究“黑暗”与“邪恶”的主题。1967年,基塔受《每日电讯报》的委托撰写了一系列关于联邦德国的文章,包括那时正在进行的纳粹战犯审判。她出席了对特雷布林卡的指挥官弗朗茨·施坦格尔(Franz Stangl)的审判。特雷布林卡是德国占领波兰期间四个“灭绝营”(与“集中营”不同)之一,施坦格尔与其他三人一起,因负有谋杀九十万人的共同责任而被判无期徒刑。基塔意识到他正是自己希望研究的对象,也觉得自己有能力承担这项任务。她被允许探望监狱中的施坦格尔,在六个多星期里与他进行了长谈,到最后他触及自己罪恶的根源,并承认自己不该继续存在于世间(91页)。

阿西尔看了基塔的采访文章之后就和基塔商量出书的事情,当她看到书稿和原材料之后深感震惊:“看了在盟军到达贝尔森集中营后拍摄的纪实画面,我本以为自己已经了解了那些恶行的性质,但其实差得远呢。通过希特勒‘安乐死计划’执行人的这堆惊人材料,我探索着这位普通、高效、雄心勃勃、害怕妻子的奥地利警察的人生过往,还有除了乌克兰人外,所有在灭绝营为他工作的其他人的经历,一切都非常有吸引力,同时也令人恐惧,因为我知道最终会走向哪里……随后便走到了。有声音开始告诉我所发生的一切……我记得我在房间里不停地走来走去,仿佛想要逃离那纸堆里的一切,那天晚上我彻夜无眠。在那种情境下,我做出了一个编辑决定:在这本书里,绝不或尽量少用形容词,诸如‘恐怖’‘残暴’‘悲惨’‘吓人’等字眼,与事实相比,这些词就像扔进熊熊燃烧的烈火中的纸片一样单薄。”(92-93页)她的感受之强烈很能说明她被这项工作吸引的原因,而“与事实相比,这些词就像扔进熊熊燃烧的烈火中的纸片一样单薄”这句话说出了她心底里最真实的情感以及对编辑工作中文字处理的敏感。我相信很多人也曾有过感到所有的语言都失去了重量的时刻。

基塔在1991年出版的《进入黑暗》平装本第一版序言中写道:“在纽伦堡审判的几个月里,我们与幸存者一起工作的时间日渐增加,其中包括一些来自被占领的波兰的灭绝营幸存者,对这个灭绝营,那之前几乎无人知晓。对所犯下的恐怖事件了解得越多,我越觉得需要找一个人,来亲自解释我们以为的正常人怎么会被引导着去干那样的事情。”(89页)在战后的审判过程中,幸存者和审判者的追问都会集中到一个焦点上:人怎么可以干出那样的事情?德国历史学家克劳斯·费舍尔(Klaus P. Fischer)的追问是:“在众多人都认可的进步的西方文明中怎么会产生如此罪行?向世界贡献了最杰出的科学家、音乐家、哲学家、神学家和作家的德国如何会堕落到如此兽性的地步,而当时心智健全的人竟无一人能预见?”(费舍尔《德国反犹史》,钱坤译,江苏人民出版社,2007年,引言,第1页)同样的问题困扰着基塔,她开始觉得“至少应该深入透视一个与这种彻底邪恶有密切关系之人的个性,这非常重要。如果可以的话,对这么一个人的背景、童年及最终成年后的动机和反应进行评估,深入了解他所看到的,而不是我们希望或预先判定的东西,可能会帮助我们更好地理解人类的邪恶在多大程度上是由他们的基因造成,在多大程度上是由其所处的社会和环境造成”(89-90页)。面对一个与彻底的邪恶有密切关系的人,真的会自然想到这个人的邪恶究竟是来自他的基因还是社会环境。

阿西尔认为这是必须思考和了解的问题,因为“一切使生命有价值的东西,都来源于人类与自身黑暗作战的渴望,试图了解邪恶也是这场战斗的一部分”。如果因为各种理由而放弃思考,“阻止我们去了解腐败发生的机制,那我们还有什么希望?”(90页)

直到在写这本回忆录的时候,阿西尔仍然经常思考的是:“那个毫不起眼的人是如何因为一连串是非选择而成了怪物,他的一些早期选择非常微不足道,他尊重的人里没有一个支持他选择正确的道路……施坦格尔内心缺乏强大的中心,这很可能是被其沉闷枯燥的童年所剥夺的,所以他成了政权的产物。其他内心缺乏强大中心的人未必拥有和他一样的内在特性(这特性也许是缺乏想象力与野心的结合),或者只是程度的差异,但这一特性对那些选择他来干这项令人震惊的工作的人来说,一定非常显而易见。可以肯定的是,是环境而不是基因让他成为这个样子。”(95-96页)实际上这也是研究纳粹帝国史的历史学家的共同看法:主要是一战之后德国面临的局势、体制和社会环境促使了纳粹党人的上台与第三帝国的到来,这就是环境而不是基因的问题。另外,克劳斯·费舍尔更直截了当地提出“没有希特勒,就没有大屠杀”(费舍尔《德国反犹史》,第6页),虽然类似“没有……就没有……”这样的历史结论性命题总会引起争议,但是在纳粹帝国史研究中得到很多历史学家的赞同。

作为女生,阿西尔看重的是“简单的快乐,比如水果的味道、泡热水澡的温暖、干净床单的触感、花朵应和着生命轻颤的方式、鸟儿轻快的飞翔”(291页),作为文学编辑,她也有轻快愉悦的体验:“编辑工作确实扩大和延展了我的生活,对此我深怀感激。它让我每天有事可干,能赚来足够的钱维持生活,它几乎总是令人愉快的……”(第8页)这是很真实、朴素的感受。

但是我们更应该看到的是,她的编辑生涯中还有着经常无法承受之“重”。她说这本回忆录的全部内容“只是一个年老的前编辑的故事,她想象着哪怕只有几个人愿意去读,也可以让自己死得不那么彻底”(第5页)。她把编辑工作与作品看作是生命延续的一种方式,哪怕在这个世界上只有几个人读过。

在布达佩斯街头微涂鸦 李公明作于2024年10月25日

还没有评论,来说两句吧...