【编者按】

在中国,约200人当中就有1位登记在册的严重精障患者。

他们在哪?除了生活在精神病院的病人和散见于媒体报道的伤人案当事人,我们好像对他们视而不见,又避之不及。

因此,他们躲得更深了。家庭要付出闭门照护的代价,医生要更凑近才能获得他们的信任。澎湃新闻记者在梳理资料时发现,上世纪八九十年代,这些病人尚能被社区、家庭接纳,甚至有一份像样的工作;后来的病人则被视为失去了劳动能力,整日困守在家、病情加重,家庭也被拖入贫病交加的境地。

我们会从10月29日起连载三日、用三篇报道与读者探讨何以至此,又如何为精神病人走出家门、缓解病情提供多一份理解与支持。

三年前,杨如梦在贵州一家精神病专科医院当实习社工,帮可以办理出院的病人联系家属——有一位病人才三十多岁,早先在疾病发作时打架斗殴,但已恢复得“很正常”,因为“无人认领”,他滞留在医院很久;最后,来接他的是哥哥,满脸无奈。杨如梦想给他讲讲与病人同住的注意事项,哥哥显得不感兴趣,只问“签字会不会被人知道”,怕在社会上和精神病扯上关系。

有的家属态度温和,但听得出灰心。杨如梦说,病人刚发病的,家属会关心“他现在状态怎么样”,一些病情反复的老病人,家属不会再问。

宁波市康宁医院的工作人员曾在论文中分析2013年至2015年该医院的2947个出院病例,发现这些精障患者住院次数越多,单次平均住院时间越长,病人似乎越来越难离开医院。

即便病情稳定,严重精神障碍患者出院后仍可能残留病症,不仅需要来自家庭的持久照护(① 照护者为何不愿打开家门?)、需要基层医务人员和社工进行随访(② 当坏情绪在家中“交叉感染”),也需要社会创设一点适合他们的承接空间。

出院就离婚

2022年,杨如梦在贵州大学读心理学研究生,看到一家公益组织在招募医疗社工,抱着实践心理辅导技术的想法,住进了精神疾病的康复病房。

她坦言,一开始惴惴不安,怕病人打她。但开始工作之后,她也感到这些工作对象“像小孩”——那会儿正值“新冠”疫情,原本公益组织在病房开展园艺治疗,因为不能聚集而取消,因此住院生活非常无聊,病人看到社工来了,会围上她,问:“什么时候送我回家?”

杨如梦有一个男同事,和病人们处得像朋友。他到病房,会被病人一把抱住:“你又来看我们,太好了。”

杨如梦问过一些病人出院之后的打算,有的说回去工厂打工,有的要继续上学,也有的人先在家里养病。何新的想法是——与妻子离婚。他患上双相情感障碍的直接诱因是与她大吵,发病后在街上流浪,由民警送到医院。除了离婚,何新没有丝毫对未来的憧憬。他觉得自己以后无论到哪儿都会被排挤,别人会认为他是一个疯子。

她在毕业论文里描述了自己给何新做心理辅导的过程。

杨如梦对何新解释,按照美国心理学家阿尔伯特·埃利斯(Albert Ellis)的情绪ABC理论,一起事件A可能激起非理性的信念B,导致情绪C,比如患上双相情感障碍是一个事件,“这辈子完蛋了”是它引起的非理性信念,导致他不开心。

何新说:“我觉得我的情绪会经常变化,一会感觉很难受,一会又感觉没什么,总是感觉不受自己的控制。”

杨如梦说,在他心里,由患病到被社会抛弃的因果关系是坚固的,而这不符合理性。她会跟他讲——有的患者虽然受疾病困扰,仍然努力生活,追求个人意义,有的还会帮助其他精神疾病患者。

三次心理辅导之后,两人转换了身份,杨如梦扮演病人,何新扮演社工,等于由何新劝导他自己。

“你是觉得在这个社会生活非常困难对吗?”何新问。

“我是觉得在世界上活着真的很难,本来还会对生活抱有期待,但自从有这个病,并且反复住院的时候,我对自己的未来就没抱有什么期望了,我觉得我在别人眼里是另类的。”杨如梦说。

“可能这只是你自己的想法,事实情况可能并非如此。”何新有模有样地模仿起来,“尽管还会有人存在偏见和歧视,但我们可以改变自己对待生活的态度……”

这个画室无人全勤

几次心理辅导之后,根据量表,何新的悲观厌世情绪有所减轻。

现在,杨如梦已经毕业,当了一所高校的辅导员。她坦率地说,在医院的工作时间太短,她遇到过一些更难的案例,没有获得他们的信任。何新虽然话少,但如果主动问,他愿意分享,而有的病人对医护和社工很戒备,不想多谈自己的家庭,还有的干脆撒谎,不同时候吐露的家世不一致,不知道该信哪个。

按杨如梦理解,这不一定是疾病的症状。也许这几个病人从前有一些受伤害的经历,导致他们很难信任别人。

病人回到社区,要继续面对患病多年造成的其他心理问题,比如自卑,也要和残留的症状相处。

2010年,南京原生艺术中心成立。这家机构的日常工作是为一些精神病人提供场地,协助他们作画,一部分画作由中心出售。在这里画室作画的人,多少有些“艺术家脾气”,如同他们的作品,风格多变。

经过治疗,一些患者能恢复不错的认知水平,只是时不时地意志淡漠,社交变成很大的负担。这里的画师没人能做到“全勤”。

天气差的时候,小鹏不想去画室。他一直吃药,工作内容也是安静地画画。但他这几天有些畏缩。

他得病之前学业很好。为了花更多时间陪他、劝他出门,母亲李佳放弃了升职。这种时候,她少不得烦闷,想道:怎么搞的,病怎么好不了呢?

她把嘀咕按捺下去。

“就像爬杆一样。”李佳形容精神疾病患者的康复,要是不坚持,患者会逐渐滑入自己的世界,变成常人口中所谓的“怪人”。前面的努力都会白费。所以,当小鹏又显出不想出门的样子,她决定 “忍耐”。

她说,以前不懂,会把焦躁的情绪流露给小鹏看。现在,她多说几句,就自己出门走走,调理好心情,第二天对儿子反省自己,一家几口互相道歉。

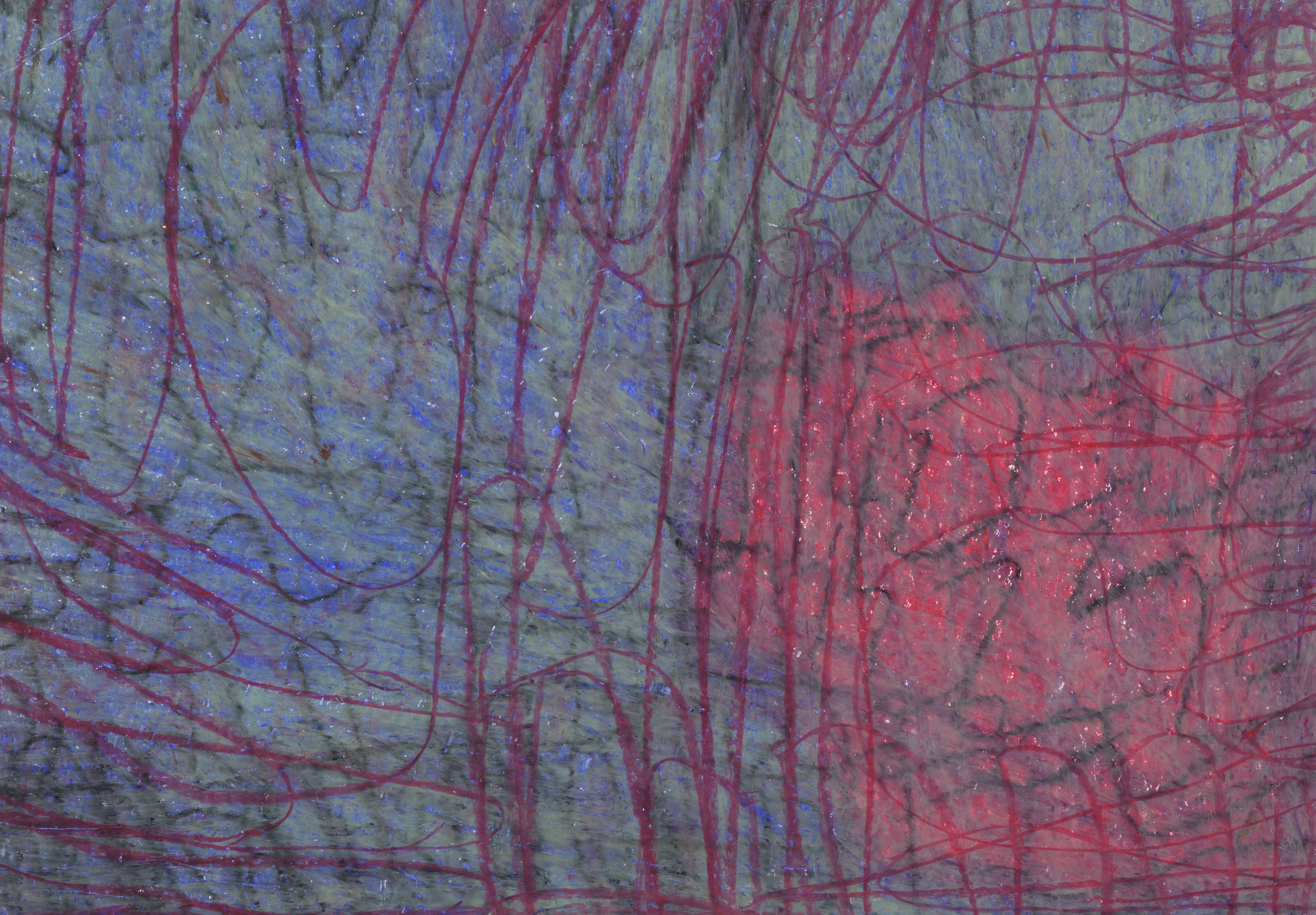

等到一家人克服了困难、走出家门,小鹏到画室坐定,面前有两百支供他自由使用的彩笔。他的心也定下来。

他会画出一些绮丽又具体的想象物——针管里有玫红色的粗糙岩壁,或是淡紫的宫殿帷幕,但仍是一组针管。扇子的顶部有一张昆虫的脸,似乎愤怒地看向画外,但仍是一把蒲扇。

小鹏的作品,一组针管

我们和李佳谈话,小鹏把画好的扇子拿来给母亲,简单地解释道:“很古老的感觉。”

小鹏作品,一把蒲扇

机构的创始人郭海平表示,机构从来不给这些画师进行指导。他会提一些建议,但他们可以不接受——这时候,他走过来端详这把蒲扇,说画得不错,商量似的问:“以后试试看只用黑白的?”

小鹏回绝了,说自己最近状态差,注意力难集中:“我是用意志力在坚持。”

重新开始“苦恼”

在这里,小鹏和他的“同事”们有创作的自由,偶尔还可以卖出作品,获得分成。在郭海平的观念里,买家为画买单,意味着认可画得好,而不只是出于对弱者的怜悯。

这些画师的每一幅作品都要入库存档,有编号。南京原生艺术中心甚至不允许艺术家把自己的画作带走,担心随便搁在一边,或者送人了,他们就逐渐把艺术当成打发时间的涂鸦,不再当一回事。

这种模式之下,机构的承接能力十分有限,据郭海平说,迄今为止只有二百余人曾在此长期作画;资金也吃紧,除了卖画挣钱,机构只靠有一搭没一搭的社会捐赠来维持运转。7月,他接受采访时说,“下半年的工资还没有着落”。

不过,他宁可保持这种模式,也不向病人收费。他认为,如果这些人把作画当作一种需要掏钱的治疗,他们可能仍然只把自己当作“病人”,心态容易崩坏。

这些人往往被社会当作一个不完全的人去教导,他们要不反抗,要不接受,进而麻木。

有一位父亲对郭海平说,儿子接触绘画之前,家里的气氛一度很差,让儿子往东,他偏往西,他要儿子洗个脸,需要把毛巾给儿子绞好。

而如果在管理严格的病房待得太久,上海大学社会学院教授杨锃表示,全力追求“控制情绪”,抹除疾病带来的情绪波动,时间久了,人会变得什么情绪都没了。

杨锃解释,想象我们不幸患病,要去住院,摘下了首饰、换上病号服,变成三号病区的第五床,服从医生的安排才能尽早出院,这是一个“剥离”自我的过程。

他在之前的论文里形容加入日本北海道的一家康复机构“浦和贝塞尔之家”的病人:刚离开医院,他们“温顺如羔羊,且沉默寡言,成了一群丧失苦恼能力的人” 。

这个机构最初由四位快出院的精神障碍者和一位医疗社工成立,出发点是病人离开病房,想找回真实生活的感觉,包括重新开始“苦恼”,想来想去,达到这一目标的方法是去工作。

他们在海边注册成立了一家制造与贩卖海带的企业,工作比较散漫,符合精神疾病康复者的抗压能力。它迄今坚持了四十年。

“橡子”的精神世界

这家日本企业由三部分组成,销售海带的“贝塞尔有限责任公司”、同名的社会福利法人组织,和名叫“橡子会”的精神障碍者俱乐部。“橡子会”组织各种会议,参与者分享各自的幻听内容和其他症状,最近的苦恼和快乐。

“橡子”是一个精神障碍患者的自嘲:看起来像栗子,但没有栗子的实用价值,不好吃——就像他们对于社会,不那么“有用”,不好找工作,但对于自己和朋友仍有价值。

一群不爱社交的精神疾病患者待在一起,郭海平的同事李金说,没有那么亲密,但他们也会互相关注、想着互相帮一把。

有一回,南京原生艺术中心的工作人员带着一群画师出门玩,有一个人倔强地捡了一路瓶子,问他,也不肯解释为什么;事后发现他把瓶子给另一个画师,想着对方家庭条件不好,可以拿去卖钱,又怕捡一个给一个,伤害对方的自尊心。

他们也会出现一些小的“竞争”。李金说,有些病人在家吃饭比较挑剔:“在家说了好多遍的道理,他(指病人)也许不接受。但到了康复的场合,看见别人吃饭也简单,画得也好,自然就规范了。”

有一群境况相似的人在身边,李佳鼓动儿子出门,可以对他说:“看看别人,发病得更晚,理论上恢复的难度更大,但看到吗,他们也恢复得很好。”

病人们互相关心,比较生活方式、康复程度,但令人惊叹的是,他们作品的内容和风格,没有任何相似之处。

“很多人看到这些画作很完善,会觉得,是不是我们有教学,或者帮他们调整。”李金说,“但这些人(指画师)不会接受外界的干扰。”

在郭海平看来,我们多数人在乎社会的评价,而一些患者更在意内心的感受。从这角度说,这些人更接近某一种精神世界的真相。

这家机构陈列的画作中,有些画与疾病相关。李金给我展示一位精神分裂症患者的作品,全都做到严格的对称。疾病令他非常地焦灼,需要在艺术中找回秩序感。

但更多的作品并不指向“病”,需要画室的职员问作者:“这是什么意思?”作者有阐述的权利。

比如,牙牙是一位严重的自闭症患者,发病很早,没有学会过多数人使用的语言。他勤奋作画,每一次,工作人员问他:“这是什么?”他都回答:“窗户、小鸟、马路。”

这是他眼中的世界一角,只有他能看见。

牙牙作品,窗户、小鸟、马路(一)

牙牙作品,窗户、小鸟、马路(二)

关于一些精神疾病患者与主流社会之间的壁垒,杨锃举了一个简单的例子:出现幻听的人,耳朵里有个声音唠叨不休,那么再听其他人说话就变得困难。

患者的幻听有时是些很糟的声音,比如对他的辱骂,也有一些病例,患者会听到很有趣的内容。杨锃知道一个病人,拿自己的幻听当素材写作小说。

“中途宿舍”

郭海平说,他开始这项事业的初衷并不是“助残”,而是对正经人的世界感到了厌倦。

他反问:只有妄想中的精神病人吹牛,平常的人不吹牛吗?不同的人坐在一起谈事,有各自的立场,有些话可能比一些说话不着调的病人听起来还“假”。

上海市黄浦区精神卫生中心医生张英诚解释,根据动力学的发展性观点,一些精神分裂症患者的特点是“内心整合得不好”,不相容的念头和感受交替出现,“说自己不想活了,但是看表情是笑的”——处于急性发作的人,可能突发这样的状态。

如果这个状态得以好转,仍可能存在一些幻觉和妄想。张英诚说,有的病人像活在孩子的世界:病人要是说,自己是一位国王,好像不可理喻,但把他想成四岁的孩子,我们就能理解,他只是想被关注、被人喜欢。

他说,不同病例可能有类似的症状,但表象背后,又有不同的动因。比如“思维僵化”,可能由神经的病理性变化直接导致,也可能与社会性因素存在联系,病人知道,自己承受着不认可他的眼光:“他为了保护自己,不得不进入一个思维狭窄的状态,如果打开了思维,外面的东西会进来。他受不了。”

有一些病人的家庭关系被疾病搞得很恶劣。对于这个群体,一些西方国家、我国香港及深圳等地,有一些“中途宿舍”(halfway house)可供病情趋于稳定的病人借宿。

其中,香港的“中途宿舍”由几家不同社会机构运营,向病人收取一定的费用,靠当地“公援”(类似于内地“低保”)可以负担。

病人住在这里,比住病房自由,可以出门打零工、找朋友,重新开始成长。

不过,香港的中途宿舍也曾多次遭遇周边居民的不解,乃至公开抵制。

香港社会福利署人员曾出面解释,刚出院的病人回到社区,比较容易紧张,如果在宿舍先住一阵,逐渐适应社会,反而不容易病情反复。

在南京原生艺术中心,李金对我说,一些画师会情绪不稳,但那是有坡度的,“不是突然翻脸”。她说起一个画师,同事先看到他“昏昏沉沉,说话颠三倒四”,他们检查他的状态,他脸上现出紧张的神色。

她尽量轻柔地呼唤他:“你在画室,是安全的。我是小李老师。”过了一个小时左右,这个波浪也就远去。

能否包容与多数人不一样的个体,找到共存的方式,考验社会的包容度。

张英诚说,如果一个人有精神疾病,我们就歧视他,打上污名化的标签,那么,我们也是“思维僵化”,和自己所反感的,没有多大不同。

(小鹏、牙牙、何新、李佳为化名。实习生欧阳思帆对本文亦有贡献。)

海报设计:白浪

还没有评论,来说两句吧...